邦楽をやっていると、長い歴史に育まれた優れた日本の文化や、それに取り組んでいる人に出会う事がとにかく嬉しいですね。ご存じのように能は室町時代に、各座独自の美学と様式を築き、洗練と深化を500年以上に渡って繰り返してきました。近世の長唄も同様です。そういうものは個人一人がちょっとやっただけではどうにもならない、知と経験の蓄積があります。私は常々こうしたものに触れ、また真摯に取り組んでいる人に会うと、本当に頭が下がります。心から素晴らしいと感じずにはいられません。

ただ能や長唄のその豊富な知の蓄積はそれはそれは凄いのですが、音楽や演劇というものは常に時代と共に在り続けないと、芸術だろうが流行ものの芸能だろうが、衰退して行きます。雅楽のように国で権威として保護しているものは別として、能は武家の保護が無くなった明治からは実に凄まじい創作活動をしてきました。先日書いたイェイツの作品を能にしたり、新作能を次々と作ったりすることで、古典もまたその魅力を輝かせていったのです。長唄も同様にどんどん新作を作り、今でも創邦21や五韻会等色々な団体が、旺盛な創作活動をしています。こういう旺盛な創作力があるからこそ、創造と継承の両輪が回り、古典も次代へとつなげていくのです。

ただ能や長唄のその豊富な知の蓄積はそれはそれは凄いのですが、音楽や演劇というものは常に時代と共に在り続けないと、芸術だろうが流行ものの芸能だろうが、衰退して行きます。雅楽のように国で権威として保護しているものは別として、能は武家の保護が無くなった明治からは実に凄まじい創作活動をしてきました。先日書いたイェイツの作品を能にしたり、新作能を次々と作ったりすることで、古典もまたその魅力を輝かせていったのです。長唄も同様にどんどん新作を作り、今でも創邦21や五韻会等色々な団体が、旺盛な創作活動をしています。こういう旺盛な創作力があるからこそ、創造と継承の両輪が回り、古典も次代へとつなげていくのです。

しかし中にはその伝統の中に埋没し、胡坐をかき、自分を飾り、自己顕示しているような人も残念ながら見かけます。我々は舞台が全て。エンタテイメントでもアートでも、観客に支持され、共感を持って受け入れられ、評価されてなんぼです。そこをすっかり忘れては誰も相手にしてくれません。琵琶の世界はどうでしょうか・・・・・・?。

薩摩琵琶のようなまだ出来上がって間もないジャンルでは、プロでやっていけてる人が数人しか居ないのですから、我流や正統という程の歴史はありません。オールアマチュアだからこそ、「これは正当」「あれは我流」などという区別をしたがって、そうやって肩書きという鎧で自分を守ろうとするのです。それは一番芸術からかけ離れた心であり姿勢であり、そこには謙虚や真摯という言葉は感じられませんね。

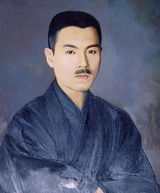

永田錦心の創り上げた錦心流は勿論、他の芸能も最初は一人の頭脳から始まりました。その時点では、旧価値観からすれば我流でしょう。永田錦心は旧琵琶人から強烈な攻撃を受け、血判状まで送りつけられて「琵琶界から去れ」と脅されたり、命の危険すら感じたという事ですが、永田錦心以前の薩摩琵琶には、明確な様式や美学というものが確立しておらず、薩摩という仲間意識があるだけで、全くの個人芸=俺流状態でした。そこに新しい感性を持ち込んで、独自の美学を確立し、明確な形を確立したのが永田錦心です。ずば抜けて優れたものや時代を先取りしたものはいつの時代も標的にされるのでしょうが、世の中の聴衆は正直でした。永田錦心を圧倒的に支持したのです。創流からわずか10年も経たない間に全国に広まり薩摩琵琶=錦心流という程になり、更に次の時代を創って行った水藤錦穣や鶴田錦史も永田錦心の元から出たのです。

どんなものでも評価をするのは観客であって、流派や協会の人ではないのです。錦心流も世の中に支持されたからこそ、今に続いているのです。何十年お稽古に通っていても、一人で音楽をやっていても、そういう事に関係なく、舞台に於いて素晴らしい演奏をし、作品を残す人だけが評価されるのです。でなかったら20代で錦心流を打ち立てた永田錦心はありえない。

稽古とは習う事ではなく、自分で考え、自分で学んで行く事です。ただお稽古事に通っているというだけではどうにもならない。これが判らないようでは、どんなに有名な先生や流派に就いても、何時まで経っても音楽は響いてきません。お金を吸い取られ、余計な肩書きが増えてゆくだけです。結局はその人の姿勢や意識のレベル+知能、能力の問題です。知性を磨こうとしない人、自分は知性に溢れていると思い込んでいる人は、いつまでも小さな村意識の中に留まり、そこまでの事しか見えないし、出来ないのです。音楽を聞けば、その人のレベルは自ずから見えてしまうものです。

稽古とは習う事ではなく、自分で考え、自分で学んで行く事です。ただお稽古事に通っているというだけではどうにもならない。これが判らないようでは、どんなに有名な先生や流派に就いても、何時まで経っても音楽は響いてきません。お金を吸い取られ、余計な肩書きが増えてゆくだけです。結局はその人の姿勢や意識のレベル+知能、能力の問題です。知性を磨こうとしない人、自分は知性に溢れていると思い込んでいる人は、いつまでも小さな村意識の中に留まり、そこまでの事しか見えないし、出来ないのです。音楽を聞けば、その人のレベルは自ずから見えてしまうものです。

永田錦心は、都会的な洗練を琵琶楽にもたらした功績を考えると、きっとドビュッシーなどを聞いていたのではないかと思います。「牧神の午後への前奏曲」は明治27年に発表されているので、当時の日本にも入って来ていた事でしょう。東京に居て、画家でもあった永田錦心だったら、当然のように世界の音楽・芸術の最先端を観聴き、その感性を吸収していた事と思います。「洋楽を取り入れた新しい琵琶楽を創りたい」と言った彼の発言を見ても、彼の視野は既に世界に向いていたの事は間違いないと思います。そこには我流も何もないのです。純粋なる芸術的精神に溢れていたのだと思います。

我々は音楽を聴いてもらい、それに評価を頂くのが仕事。ごたごたと並べたてる前に、音楽をやろうではないですか。舞台に立って観客に評価してもらおうじゃないですか。どんな口上をノタマッテも出て来る音楽に魅力が無ければ始まらない。

「長口上は芸の妨げ」。舞台が全てなのです。

自己の思い込み、思い上がりではなく、聴衆にとって魅力ある琵琶楽をどんどんと創って行きたいのです。志のある方、是非是非一緒に頑張りましょう!!