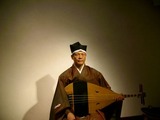

先日はコレド室町にある橋楽亭にて、藤山新太郎師匠の手妻と演奏してきました。

新太郎師匠と一緒に居るととにかく面白い。楽屋は勿論、車で移動している時なんかにも色々な話を聴くのですが、この間は「ずっと売れ続けている人」と「旬を過ぎると消えて行く人」は何処が違うのかという興味深い話を聞き、思わず納得してしまいました。

ずっと売れている人は、落語家だろうが、漫才師だろうが、音楽家だろうが、皆時代と共にその芸が変わって行くとの事。確かにそうです。こういうフレキシブルな姿勢が無い人は、一時的に売れてもすぐに忘れられていきますね。別に時代に媚を売るという事ではなく、自分のスタイルを貫きながらも、時代といかにコミットして生きているか、という事です。

これはジャズの世界でも以前より言われている事で、もう何十年も前に、とある日本を代表するジャズプレイヤーがマイルスデイビスについて、「我々は一度作り上げた自分のスタイルを壊すことは出来ない。逆に必死になってそれを守ろうとする。しかしマイルスはどんどんと進化して、世界一のものを作っても、常にその先のNext Oneを求め続けている」と言っていたのを今でも思い出します。素晴らしいですね。これこそが舞台人として、芸術家としての姿勢だと思います。今の邦楽人でこういう姿勢を持った人はどれだけいるだろうか????

一流と言われるような人は、常に時代と共に在るからこそ第一線でいることが出来るのです。10年前と今では同じ演目をやっても違うのが当たり前。個人は勿論ですが、社会が変わっているのですから、此方も聴衆も当然感性が変わって行くのです。新太郎師匠の凄味は、江戸時代の演目を現代の形にして、自分独自のスタイルに作り変えたという所です。そして常に現代のお客さんに向けた演目と内容を考えているからこそ第一人者と呼ばれるのです。

一流と言われるような人は、常に時代と共に在るからこそ第一線でいることが出来るのです。10年前と今では同じ演目をやっても違うのが当たり前。個人は勿論ですが、社会が変わっているのですから、此方も聴衆も当然感性が変わって行くのです。新太郎師匠の凄味は、江戸時代の演目を現代の形にして、自分独自のスタイルに作り変えたという所です。そして常に現代のお客さんに向けた演目と内容を考えているからこそ第一人者と呼ばれるのです。

例えばバッハをやるにしても、バッハの時代と今では楽器も違うし、社会そのものが違う。だから現代という時代に於いて、バッハの音楽はどういう意味があるのか、何故バッハをやるのか、考え、研究し、その人なりの答えを一つの表現として演奏する。そして一度答えが出たからと言って、それに胡坐をかかない。常に問い続けている。琵琶人にはこういう部分がけ決定的にかけていますね。

バッハはこうして色々なアプローチで演奏されているから、今でも燦然と輝いているし、バッハの新たな魅力の発見にもなるし、同じ演奏家のバッハでも若い頃のものと壮年期のものとでは違うのです。このようにして古典というものはいつの時代にも汲めども尽きぬ魅力を放ち、世の人々の心の中に刻まれてゆくのです。古典は時代と共に色々なアプローチがなされ、深まり、更にその魅力が満ちて来る、そんな秘めた力があるからこそ、長い時間を生きることが出来るのです。

邦楽では、常に「古典」という事が付きまとっていますが、古い曲をやるだけなら、それはただのお稽古ごとのおさらい会です。現代に於ける古典の意味というものを考え、古典以外のものも含めて旺盛に研究勉強をし、現代の中の古典という認識がなければ古典は古典として成り立たないのではないでしょうか。音楽は、刻々と変わりゆく社会に対応した形で在るからこそ、音楽・芸術として評価が付くのです。

現代日本では音楽といえば洋楽が基本になっている事はどうにもならない事実。演歌でもJpopでも、どの分野でも洋楽=音楽であり、全て五線譜で書かれています。こういうことに背を向けるという事は、世の中に背を向けていると同じ事なのです。好きでも嫌いでも、今この現実を受け入れた上で、自分の音楽を発信しなければ、ただの仙人(悪く言えばオタク)になってしまいます。社会の中に在ってこそ「古典」はその存在意味があると私は考えています。

自分の意志を貫くのは大切な事。同時に音楽でも自分でも、それらを取り巻く社会に対し広い視野を持ち、自分自身も自在に変化して行く事も大事です。このバランスが取れる人だけが舞台に立てるとも言えます。それこそがこの道一筋であり、ただ同じものを世の中を関係なくずっとやり続ける事ではありません。

自分の意志を貫くのは大切な事。同時に音楽でも自分でも、それらを取り巻く社会に対し広い視野を持ち、自分自身も自在に変化して行く事も大事です。このバランスが取れる人だけが舞台に立てるとも言えます。それこそがこの道一筋であり、ただ同じものを世の中を関係なくずっとやり続ける事ではありません。

私は古典作品だろうが流派の曲だろうが、あくまで私のスタイルで演奏します。古典にはリスペクトを欠かしませんが、表面をなぞる事はしません。それはかえって失礼だろうとも思っています。どんな作品でも現代に生きる自分の音楽として舞台にかけてこそ演奏家。それが矜持というものです。

自分なりのスタイルを築き上げる事こそが、薩摩琵琶の発祥の時から続く精神というものではないでしょうか。少なくとも私はそうありたいと思っています。

社会も時代も、個人もどんどん変わる。まさにパンタレイです。音楽家にとって一番の魅力は「今現在」であって、その現在の姿からNext Oneへの期待を抱かせ、その可能性が感じられるからこそ聴衆は付いてくるのです。過去にすがり、組織にすがり、名前や権威を誇示しているようでは、もうすでに舞台人として終わりです。

邦楽界にも志ある人は沢山居ます。大御所と言われる方の中にも、古典に対し様々なアプローチをしている人も居るし、若手の中にも期待の出来る逸材が居ます。今後邦楽が、日本の音楽として迎えられて行くようになるのなら、つまらない肩書きや受賞歴みたいなものは邦楽から剥がれてゆくでしょう。そういう風にならなければ、残念ながらもう邦楽には、音楽としての未来は無いでしょう。

邦楽はきっとこれからが面白くなる!。私はそう思っています。

古典や歴史に対する尊敬の念と共に、変わる続ける力こそ、次代を創る原動力なのです。