都内の桜はもう満開を過ぎて散り始めていますね。先日も近くに花見に出かけましたが、花びらが風に舞って、桜吹雪のような場面に何度も出逢いました。

善福寺緑地

善福寺緑地私は元々植物好きなので、狭苦しいベランダですが、ずっと前から花やハーブや野菜など色々と育てています。樹木や花があると何しろ落ち着くのですよ。山の中にすぐ行きたがるのもそういう所から来るのでしょうね。

桜の開花の少し前に、かねてから行ってみたかった牧野富太郎記念庭園に行ってきました。

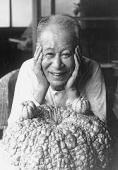

牧野先生は文久2年(1862)土佐の生まれ。植物学の先生として御存じの方が多いかと思います。没後には勲章を贈られているような方ですが、大学には行っておらず、何と小学校中退だそうです。

牧野先生は文久2年(1862)土佐の生まれ。植物学の先生として御存じの方が多いかと思います。没後には勲章を贈られているような方ですが、大学には行っておらず、何と小学校中退だそうです。

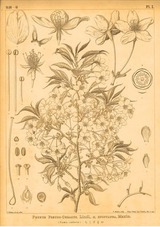

自分で研究を重ね、日本人として最初の本格的な植物図鑑を出すなど、その功績は飛び抜けていて、命名した植物は何と2500種類以上に上るそうです。更に先生の書いた植物画が素晴らしく、私は絵の方から先生の存在を知りました。退色するのが嫌だったそうで、モノク

ロでしか書いていませんが、それが却って本物を感じさせる要因にもなっているみたいです。 右の絵は1900年発行の大日本植物誌のものですが、先生の丁寧で几帳面な性格が見えて来るようです。

右の絵は1900年発行の大日本植物誌のものですが、先生の丁寧で几帳面な性格が見えて来るようです。

このあくなき探究心、衰えという事を知らないその姿には、肉体を超えた精神のみずみずしさが常にあったのでしょう。誰しも経験を重ねていくと、間違いのない安定した事をやろうとします。皆ギリギリの崖っぷちを歩くことをしなくなる。それはけっして悪い事ではないですが、その姿勢では新たなものは生まれない。そしてそれは洗練というものからも程遠い所にある姿勢であります。

善福寺緑地

善福寺緑地

研究でも音楽でも新しいものは、不完全さというものが付きまといます。未熟な部分もあるでしょう。しかしだからこそ次の時代へとつながる新たな技術が生まれたり、今までとは違う時代を予感させる感性が育まれたりするのです。その未熟さをあげつらったり、確証が無いものを排斥したりする風潮は、創造性に対する一番の敵というべきものです。にもかかわらず、未だにそんな硬直したアカデミズムが日本には蔓延している。昨今の事件を見聞きしていても、情けなくて仕方がないと思うのは、私だけではないと思います。日本が低迷するこの時代に於いて、まだそんなところで権威を振りかざしたり、硬直した頭で若者を押さえつけ、もの事を捉えていたら、日本は有能な人材をどんどん失い、ほどなく国力というものを失ってしまうでしょう。

新しいものは何があるか判らないからこそエネルギーが溢れて来るのです。偶然から生まれるものもあるだろうし、そもそも推論や挑戦という事が許されないのだったら、新しいしいものは生まれ出て来ない。

皆多様な感性が自由に羽ばたける、無限に広がる土壌があってこそ、音楽も学問も生まれてきたのです。本気で若者を育てたいのなら、その未熟さも危うさも丸抱えで、サポートすべきだと思います。大学や流派などの組織は年配者が肩書き頂いて安住できる場であってはならないのです。常に創造の場でなければ!!

新宿御苑

新宿御苑

牧野先生のように自分の思う所をぶれずに突き進んで行くのはなかなか難しい。生きて行くためには稼がなくてはいけないし、崖っぷちを渡るような生活が長く続けば、安定したゆとりが恋しくなるのは当たり前です。

安定は確かに必要です。安定の中に創造性を絶やさず、溢れているという状態にするのは、大変難しいですが、そこまで行くときっと洗練というものが生まれて来ると思います。しかし残念ながら安定は人から往々にして創造性を奪ってしまう。安定と創造性を両立できた人間だけが、飛び抜けた仕事をしていくのでしょう。それを選ばれし人というのだと思います。

牧野記念館では植物への興味以上に、色々な想いが溢れてきて、人生の指針を頂いたような気分になりました。人間、本筋以外の所に欲を求めたら魂も薄らいでしまうものです。良き春の一日となりました。