「テート美術館の至宝 ラファエル前派展」に行ってきました。一昨年観たエドワード・バーンジョーンズもこの一派に当たりますがバーンジョーンズは第二世代。今回は一派を立ち上げたミレイ、ハント、ロセッティを中心とした魅力いっぱいの展示でした。

ラファエル前派は1848年、ジョン・エヴァレット・ミレイ、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、ウィリアム・ホルマン・ハントを中心として結成された芸術結社。彼らは盛期ルネサンスの巨匠ラファエロの形式だけを踏襲する当時のアカデミズムに反発し、ラファエロ以前の素直で誠実な初期ルネサンス絵画を理想として、この名前になったそうです。自然をありのままに見つめその姿を写しだすべく、明るい色彩でリアリズムに徹したのが特徴です。こうしたラファエル前派の運動は周りの作家たちも巻き込み、広い影響を与えたのは想像に難くないですね。芸術が形骸化したアカデミズムに陥った時、芸術はその魂を失い、芸術で無くなります。ラファエル前派の作品にも賛同と批判が渦巻いたそうですが、彼らの純粋な感性が結局受け入れられて行ったのです。それは芸術の真実だったからではないでしょうか。

この志と魂が後の世に繋がり、その後も芸術の世界は止まること無き発展をしてゆくのは皆さんご存じの通り。私は印象派の後のフォービズムやキュビズム、ダダ、シュール辺りから美術の世界に興味を持ち、だんだん時代をさかのぼって観るようになって行きましたが、単なる作品というだけでなく、それらを生み出してきた息吹というものにとても興味があります。

人間にはあらゆる可能性が満ちています。あらゆる感性が飛翔し、様々な種が溢れているのが世の中というもの。何か一つのカテゴリーやイデオロギーで限定されればされる程、そこからの解放に向かって行く力も強くなって行くのは歴史が証明しています。彼らの活動は短い間ではありましたが、彼らの活動が芸術の世界に残したものは大変に大きかった。其々の作品も勿論レベルが高く素晴らしいですが、その志や視野を次世代の新たな感性が受け継いで行った事が素晴らしいですね。

私はアカデミズムを否定している訳ではありません。大学も流派も基本は知の宝庫だと思います。素晴らしい研究機関であるはずです。しかしそこに閉塞感があり、形骸化がはびこり権威に凝り固まると始末に負えない。本来自由な発想を育み、幅広い見識と知性が集まる場であるはずなのに、「こうでなくてはならない」「○○はこういうものだ」等と情けない事を言いだし、そこに中身やレベル関係なく所属していることがステイタスとなってしまう。結果、○○大卒だの、○○流師範だのと、そのステイタスに寄りかかろうとする輩が跋扈し、芸術の魂を見失い、形骸化と閉塞感を煽る姿は見ていられません。

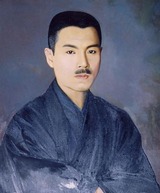

残念ながら人間はすぐ権威や名誉という「形」を求めたがり、本質を見失うものです。ずっとアウトサイドで頑張ってきた人が、ある時急に○○流なんて看板を出して、リサイタルなんか開く例も時折見かけます。しかしこうしたものに対し、公然と反旗を翻すラファエル前派の若者達のような、熱き血潮は止む事無くいつの時代にも溢れ出るのです。純粋に芸術を求める心を阻止する事はどんな人にも出来ません。レジスタンスの闘士はどこの国でもいつの時代でも必ず現れ、それによって時代というものが前に進んで行きます。人間は自らの作りだしたものに執着し、自らの得たちっぽけな知識や経験に囚われ、今度はそこからものを観ようとする。価値観の固定化は正に芸術家にとって精神の貧困!。琵琶楽に於いて、改めて永田錦心の偉大さが身に沁みて来ます。

枠にはまった感性は芸術の対極にあるものです。優等生ほど時代に翻弄され、真実から遠ざかるものは無いのです。時代が変われば、「良い」という感性も変わってしまうのですから・・・。

枠にはまった感性は芸術の対極にあるものです。優等生ほど時代に翻弄され、真実から遠ざかるものは無いのです。時代が変われば、「良い」という感性も変わってしまうのですから・・・。

永田錦心の創り出した琵琶楽は素晴らしい。しかし演奏や作品ばかり見ていては、その中身は見えてこない。彼らの残した作品がどこから生まれ、何処を目指していたのか、その志の部分を見つめ継がない限り、形を追いかけるだけでは何も受け継ぐことは出来ないのではないでしょうか。技ではなく、永田錦心の志を次世代へと受け継ぐ人材が今必要なのです。そして新た時代が訪れた時に、改めて永田錦心はもっと大きく評価されるでしょう。

作品も勿論素晴らしかったのですが、彼らの純粋なる芸術の魂に触れ、大いに感じるものを得たひと時でした。