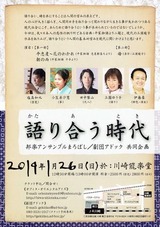

只今、月末の川崎能楽堂での邦楽アンサンブル「まろばし」公演のリハーサルに日々を費やしております。

今回は演劇人との共演を第二部にやりますので、いつもとはちょっとやり方が違うので、面白いです。

今回は演劇人との共演を第二部にやりますので、いつもとはちょっとやり方が違うので、面白いです。

私は踊り関係とは毎年一緒に仕事をしていますが、踊りと音楽(歌が伴わない器楽)はどちらも時間軸が色々な方向へ自由に飛翔するので、一緒にやり易いのです。そもそも音楽や踊りは時間という概念からは遠くにありますし、具象よりも抽象性が強いからです。過去にも未来にも、別次元にも自由に飛んで行けるのが、音楽や踊りの良い所。舞台を観ながら自分の体験を想い出したり、その先を想像したり、自分の居る場所から別の所へ意識が行ってしまったり・・・、と観客も演じ手も自由に感性を広げることが出来る。

しかし文章を扱うとそうはいかない。言葉による物語は、非常に具体的で、先に先に話(時間)が進みます。だからどこにでも自由に飛んで行ける音楽と合わせる場合、従属的に音楽を付けるだけならあまり考える事もないかもしれませんが、対等に組んで一つの舞台を創ろうとするならば、かなりの工夫が必要になるのです。一方、文章ではない言葉、つまり詩や短歌、または言葉一つ一つには時間性が希薄で、時間の道筋が一定でないので、音楽と共に存在しやすいのです。言葉は単体と文章ではその在り方が全く変わってくる。言葉を扱うにはかなりの熟練が必要ですね。

いわゆる琵琶唄というものは物語性が強い。かなり強い。これは楽音の持つ抽象性とは基本的に相いれないのです。元々鐘の音や声に宗教的な象徴性や畏怖心を感じていた日本人ですので、音に対し色々な想像力を働かせて、感性を様々に羽ばたかせる事は得意な方だと思いますが、それが音楽の分野にはっきりと形として表れるのは、能が成立してからではないでしょうか。能管、声、鼓、あれらの音にはそれぞれ抽象性と時間軸の哲学が明確に備わっていました。(それをあれだけ形にして、体系化した世阿弥は正に天才としか言いようがないですね)

いわゆる琵琶唄というものは物語性が強い。かなり強い。これは楽音の持つ抽象性とは基本的に相いれないのです。元々鐘の音や声に宗教的な象徴性や畏怖心を感じていた日本人ですので、音に対し色々な想像力を働かせて、感性を様々に羽ばたかせる事は得意な方だと思いますが、それが音楽の分野にはっきりと形として表れるのは、能が成立してからではないでしょうか。能管、声、鼓、あれらの音にはそれぞれ抽象性と時間軸の哲学が明確に備わっていました。(それをあれだけ形にして、体系化した世阿弥は正に天才としか言いようがないですね)

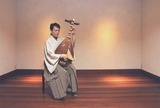

しかしながら平家琵琶から始まる語り物の伝統に於いては、言葉による物語があくまで主で、楽音の持つ象徴性や抽象性は影を潜めたままになってしまいました。特に明治以降に成立した薩摩・筑前の琵琶は、名調子で物語を語る事に特化し過ぎて、琵琶の音が合いの手の道具のようになって行ったのは誠に残念です。私は、これだけ魅力のある楽器を抱えていながら、何故そうなってしまうのか、そこがどうしても解せませんでした。だから本来の琵琶の音の持つ力をもう一度取り戻したい、と先ず琵琶を手にした最初から思っていました。何よりもまずあの妙なる音を自分で弾いてみたかったのです。そこから琵琶と能管(尺八)による「まろばし」という作品が生まれたのです。

私は器楽曲の作曲からその活動をはじめましたが、弾き語りをするにも独自の歌詞を仕立てて、琵琶の音によって聴き手の感性が過去にも未来にも飛んで行けるような内容に作り変えました。作詞の森田亨先生にお願いして、あえて言葉を減らし、なるべく言葉で説明をしないで、色々な時間軸を文章中に入れ込

私は器楽曲の作曲からその活動をはじめましたが、弾き語りをするにも独自の歌詞を仕立てて、琵琶の音によって聴き手の感性が過去にも未来にも飛んで行けるような内容に作り変えました。作詞の森田亨先生にお願いして、あえて言葉を減らし、なるべく言葉で説明をしないで、色々な時間軸を文章中に入れ込

み、夢幻能のようなスタイルにして、時間をけっして一つにしないようにもしてもらって、言葉だけではなく琵琶の音も相まって、感情や情景を想像させるように書いてもらったのです。基本的に聴き手に演者の表現を押し付けず、聴き手が自由に感じ、その感性を自由にどこまでも羽ばたかせて行けることが何よりも重要だと思うのです。物語も、物語でない詩や哲学を語るようなもの、例えば祇園精舎や短歌等も、歌詞の作り方一つとっても、弾き語りの可能性はまだまだあると思っています。

受ける側の感性が舞台上の表現と共振、共鳴、共感する事で舞台は成り立つと私は思います。演者が表現する具体的事実や感情を、受け手が理解したとしても、感性を掻き立てる所まで行かなくては何処にも飛べない。つまり創造力・想像力が働いていないという事です。それでは単なるパーフォーマンスに過ぎない。「楽しかった」と思うだけです。世阿弥の創り出した手法と哲学がいかに大きな世界を持っているのか、今更ながらに思えてきますね。抽象と具象を行き来して行く舞台には、無限に想像力が湧き、感性が掻き立てられ、異次元へと観る者を誘います。その場を盛り上げ、賑やかし、楽しみを提供するのではなく、その先の世界へと誘い、導くことが舞台人の使命なのだと、私は思うのですが如何でしょうか。

ただ珍しい事や刺激的な事をやったり、嬉しい悲しいを一方的に吐き出しているだけでは、受け手が面白い、つまらないという所でしか判断しなくなる。私がエンタテイメントをあまり歓迎しないのは、際限なく受け手を刺激して行く方向に道が向いているからです。

さて、今回は物語と対峙する訳ですが、何故あえて組むかといえば、今回語り部をやる三園ゆう子さん、脚本を担当する伊藤豪さんが、この辺りの事を十二分に理解しているからです。そして「母」という作品は、決して物語で終わらない。大変力のある作品でもあります。きっと全てを聞き終わった後に様々な事が想起されるでしょう。

どんな場合でも私は伴奏はやりません。踊りだろうが歌だろうが、常に共演です。確かに内容に合わせて音楽の寸法を決めたり、擬音を出したりしていますが、語りも音楽も対等に一つの舞台を務め上げ、演じるために力を尽くします。

能には到底及びませんが、私が考える舞台は、音楽は具体ではなく、擬音一つとっても象徴として鳴らし、感じさせる。サイレンの音をリアルに出すのではなく、その切迫した状態を演出して行くのです。そのように常に抽象性を秘め音を扱い、語りと共に舞台を創り上げます。この辺がいわゆる現代演劇とは違う考え方でしょう。まだまだこなれているとは言えないかもしれませんが、こんな意識で作曲をしました。乞うご期待!!

時を司る神クロノス