新玉の春を迎え、正月気分も抜けて気持ちも引きしまってきました。

春といってもまだまだ寒いのですが、これは新しい息吹へのプロローグ。今年は自分の行くべき道を確実に歩み、新たな展開をして行く一年と思っています。

私の作曲した樂琵琶独奏曲に「春陽」という曲があります。樂琵琶を始めた頃、秘曲として知られる「啄木」を自分なりに勉強して、時々舞台でも弾くようになってから、不遜にも自分でもこんな樂琵琶の独奏曲を作りたい、と思い立ち作った曲が「春陽」です。千年以上に渡って伝えられている古典曲には到底及びませんが、昨年、能の津村禮次郎先生が「春陽」で舞ってくれた時は、時空を超えたような世界が立ち現れ、忘れられない素晴らしい体験となりました。そんな素敵な瞬間をいくつも経験しているのが「春陽」なのです。そんなこともあってこの曲は事あるごとに演奏させてもらってます。昨年亡くなった私のアドヴァイザーH氏が大変気に入ってくれていた曲でもあります。

樂琵琶でオリジナルをやって行くという明確な方向性は、「風の軌跡」のアルバムから定まってきました。 その第一曲目に入れたのが「春陽」なのです。薩摩琵琶での1stアルバム「Orientaleyes」では第一曲目に、今、私の代表曲となっている「まろばし」を入れて、琵琶奏者としての初心表明としましたが、「春陽」は樂琵琶奏者としての初心表明といっても良いでしょう。

その第一曲目に入れたのが「春陽」なのです。薩摩琵琶での1stアルバム「Orientaleyes」では第一曲目に、今、私の代表曲となっている「まろばし」を入れて、琵琶奏者としての初心表明としましたが、「春陽」は樂琵琶奏者としての初心表明といっても良いでしょう。

今後は樂琵琶での演奏が多くなると思いますが、色々な意味でこれからが私の正念場なのだと、強く思えてなりません。

勿論薩摩琵琶でもやりたいことが色々とあるので、作品も作って行くし、活動もしてゆくのですが、唄はどんどんと減って行くと思います。ここまでやって来て、やはり私は器楽としての琵琶をやりたい、という想いがかなりはっきりしてきました。歌物は別に歌手を立てる形が望ましい、と思っています。今年は薩摩琵琶の器楽曲をはじめ、樂琵琶の曲なども色々と作曲して行こうと思います。

勿論薩摩琵琶でもやりたいことが色々とあるので、作品も作って行くし、活動もしてゆくのですが、唄はどんどんと減って行くと思います。ここまでやって来て、やはり私は器楽としての琵琶をやりたい、という想いがかなりはっきりしてきました。歌物は別に歌手を立てる形が望ましい、と思っています。今年は薩摩琵琶の器楽曲をはじめ、樂琵琶の曲なども色々と作曲して行こうと思います。

ペルシャからシルクロードを渡り、時を経て日本でまた新たな命を育んでいく、琵琶の時空を超えた連鎖は、私に限りないロマンを抱かせます。隆盛の激しい世の中にあって、日本国内でも千数百年、その前の大陸での時間を合わせたら、途方もない年月が樂琵琶には流れているのです。日本国内では、鎌倉時代から樂琵琶の流れとは別に、日本オリジナルの琵琶も独自の発展をしてきましたが、私はその流れの末端に居て、最古参の樂琵琶と、昭和に出来上がった最先端の錦琵琶を弾くというのも不思議な縁です。

平安時代に「啄木」を弾いた人はまさか、 千年後の世にオリジナルの曲を作って樂琵琶を弾いて廻っている奴がいるとはとは考えもしなかったでしょう。右の写真はルーテル教会での演奏会の時のものですが、キリスト教の教会で樂琵琶の音が響き渡るとは、誰が考え得たでしょうか・・・・。

千年後の世にオリジナルの曲を作って樂琵琶を弾いて廻っている奴がいるとはとは考えもしなかったでしょう。右の写真はルーテル教会での演奏会の時のものですが、キリスト教の教会で樂琵琶の音が響き渡るとは、誰が考え得たでしょうか・・・・。

でも人間にとって魅力あるものは、どんなものであれ、形を変え、姿を変えながらでも、世の移り変わりと共に継承されてゆくものだと思います。言い方を変えれば、魅力あるものはどんな時代にもその魅力を発し続けるという事です。幕末に薩摩藩の中だけで弾き語りされていた薩摩琵琶が、百年経った1967年にはニューヨークでオーケストラをバックに弾くようになっているのですから・・・。

人間一人は100年も生きられないけれど、音楽は何千年でも生きて行く。きっと「啄木」が出来上がった当時と、現代では同じ曲といえども、その存在は別物のように違っているでしょう。途中、宮中での伝承が途絶えていたとも伝えられますが、それでも時を超え、「啄木」という曲は純粋に音楽として生き続けたのです。

私の作った曲がこの後どうなって行くかは判りませんが、樂琵琶の音や「啄木」に憧れとロマンを持った人間が、そこからまた新たな命を生み出して行くというこの行為は、多分どの時代にもなされてきたのではないでしょうか。こんな風にして、ゆっくりと、細々とでも樂琵琶の音を響かせることが、次世代、次々世代へと繋がって行くといいですね。100年経ったら、また私のような天邪鬼が出るかもしれませんし・・・?

さて、今月は定例の琵琶樂人倶楽部「薩摩琵琶三流派対決」を15日にやります。琵琶の制作家であり、演奏家でもある石田克佳さんをゲストに迎え、薩摩正派の「蓬莱山」を演奏してもらいます。私は平重衡と千手の最期の夜を描いた「朝の雨」、古澤錦城さんは「雪女」を演奏します。

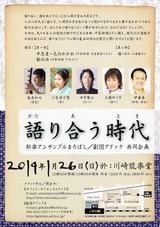

そして前記事でも書きましたが、月末26日には、これも定例の「邦楽アンサンブルまろばし」の公演を川崎能楽堂にて開催します。

春はいつの時代にも新たな命を生み出して行く季節です。一つ一つはかすかなものかもしれないけれど、私の手からも、新たな曲をまたぽつりぽつりと響かせたいと思います。

是非舞台の方もご贔屓の程、よろしくお願いいたします。