先日「その先の世界へ」という記事を書いたら、色々な人から声をかけられて、楽しい話が弾みました。音楽系以外の方が多かったですが、みなさん「その先の世界」に関心が高いのですね。

テンペストより

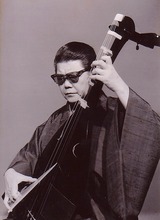

テンペストより私は邦楽家ではあまりいないタイプでして、やる度にイントロやエンディングを変えます。勿論途中のフレーズも唄の節も、その時々に合わせてどんどん変えます。舞台に立つまでどうやるかは全く決めていません。場の響きやお客さんの雰囲気が毎回違うので、私はそういうことにフレキシブルに反応して変化してゆきます。

「ジャズに名演奏あって、名曲なし」という言葉がありますが、「ジャズ」を「琵琶」に変えると、正に私の演奏家としての音楽的信条となります。私の作曲作品にはデュオが多いのですが、作品として形を成すより、パーフォーマンスとして舞台の上で成立するように、即興をする場面をあえて入れてある曲が多くあります。だから毎回違う。そこを狙っているのです。それはその時にしか起こりえない音楽を求めているからです。即興とはある意味とても危ういのですが、用意したもの、稽古してばっちり練習したものでない。自分でも気が付かない未知の自分が出てきたりするので、「その先の世界」に行く一つの手段でもあります。

「ジャズに名演奏あって、名曲なし」という言葉がありますが、「ジャズ」を「琵琶」に変えると、正に私の演奏家としての音楽的信条となります。私の作曲作品にはデュオが多いのですが、作品として形を成すより、パーフォーマンスとして舞台の上で成立するように、即興をする場面をあえて入れてある曲が多くあります。だから毎回違う。そこを狙っているのです。それはその時にしか起こりえない音楽を求めているからです。即興とはある意味とても危ういのですが、用意したもの、稽古してばっちり練習したものでない。自分でも気が付かない未知の自分が出てきたりするので、「その先の世界」に行く一つの手段でもあります。

邦楽の皆さんはもっときちっとしてますね。中には師匠の演奏を細部まで寸分違わず再現してゆく方もいます。しかしその演奏は師匠とはずいぶん感じが違うことが多いです。師匠は自分の表現を存分にやっているでしょうから、良い悪いという事でなく、追随する方は気持ちの部分がもう全く師匠とは違うし、形は似ていても、中身が別ものになるのは当たり前だと思います。

私は常に聴衆とのコミュニケーションで音楽が出来上がると思っているので、その場で自由に変えるのが一番自然に感じます。以前大分能楽堂で、笛の寶山左衛門先生と先生のお弟子さん二人+私という構成で寶先生の曲を演奏したことがあったのですが、本番の舞台でエンディングを変えてしまいました。寶先生は面白がっていましたが、お弟子さん二人は目を白黒させて引きつっていましたね。真面目なお弟子さん達でしたので、申し訳ないな、と思ったのですが、その時は音楽的にその方が良いと判断したので、そうさせていただきました。

クラシックでも、演奏活動を止め、一切の余計なものを排することの出来るレコーディングに特化していったグレン・グールドと、CDなどの雑音を排したスタジオ録音等は不自然であるとして、舞台演奏に特化して、録音をほとんど止めてしまったクリスチャン・ツィメルマンがいますが、どう考えても私はツィメルマン派ですね。

かつて鶴田錦史は、「古典というのはね、やっぱり時代に応じて変わるべきものだと思っている」と言いましたが、私もどんどん変わるべきだと思います。鶴田の演奏も、やる時々で変わっていたと聞きますが、永田錦心が明治という新しい時代に新しい琵琶樂を創造したこと考えると、鶴田は永田錦心の志をしっかり受け継いでいたのだと思います。時代も変われば、音楽も変わる、これはごくごく自然なことではないでしょうか。

ちょっと余談ですが、永田錦心が琵琶新聞紙上に面白い言葉を残しています。まだ30代の頃の発言です。

「多くの水号者(名取)がその地位にあぐらを掻いて、自分をその教祖に祭り上げている。自分はその肥大した組織の様を見て後悔していると共 に、それをいずれ破壊するつもりだ。そして西洋音楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する(意訳)」あ~~惚れ惚れするような言葉ですね。西洋音楽云々という所は時代性を感じますが、常に時代の音を求め、権威や肩書きに寄りかかることをけっして許さない、これぞ芸術家の矜持です。拍手!!

バッハでもバロックオペラでも、「現代の中での古典」として演奏され研究されます。そこが一番のキーポイ

ントだと思います。「現代社会に生きる古典」という所を見失ってしまうと、過去の資料の再現という事にしかならず、もはや音楽ではなく

なってしまいます。音楽は常に時代と共にあり、一期一会のものなのです。

今この時に響き渡るのが音楽。場によっても、時代によっても音楽はその時々で息づいて、豊かな命を輝かせていることが、音楽としての本質です。古典でも新作でも、現代人が弾き、現代人が聴く。私は現代の人を、この豊饒なる琵琶の響きの森に誘いたいですね。