先日、ドイツから作曲の師匠 石井紘美先生が帰国したので、久しぶりに逢ってきました。思えば、先生の曲を演奏するためにロンドンに行き、右も左も判らず、ロンドンシティー大学で演奏会をやったのがもう10年前です。

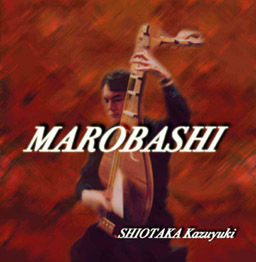

このセカンドアルバムが、その時のライブ録音。演奏は石井先生の作品集にも収録され、なんとドイツの現代音楽のトップレーベルWergoから世界発売されたんですから、当時の私の舞い上がりようは凄いもんでした。

このセカンドアルバムが、その時のライブ録音。演奏は石井先生の作品集にも収録され、なんとドイツの現代音楽のトップレーベルWergoから世界発売されたんですから、当時の私の舞い上がりようは凄いもんでした。

久しぶりに逢った石井先生は、昔と変わらずゆったり淡々として、且つ厳しい眼差しで色々と話をしてくれました。やっぱり一番に影響を受けた師匠と話すと、視野が開けて、楽しいですね。先生はいつも私を色々な所に導いてくれるのです。

石井紘美先生の作品集「Wind way」

石井紘美先生の作品集「Wind way」

先生と話をしていると、ヨーロッパの音楽情勢はもとより、世界から見た日本の置かれている状況や日本人の意識等、色々な事が見えてきます。私のようにどこにも所属せずに、村社会から遠ざかっていても、知らない内に余計なものに振り回されている事が多いですね。外側からの意見や視線に接する事は、やはりとても大切です。日本人は自分の興味の無いものに価値を見出そうとしない。それだけに煽動されやすい等とも言われますが、一にも二にも視野の持ち方が大切だと改めて思いました。

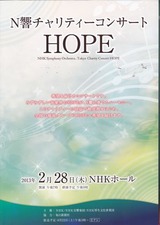

その日の夜にはN響の演奏会にも行ってきました。 若手のソリストを迎えての3つの協奏曲という演目でしたが、いずれも素晴らしいものでした。ちょうどサヴァリッシュやクライバーンという大物が相次いで亡くなったこの時期に、世界舞台に飛び出て行く若者の演奏を聴くというのも、色んな事を感じさせます。Viの人はまだ18歳、チェロやピアノの方も20代。彼らはその人生のほとんどを音楽に、芸術に捧げて生きている、だからこそあれだけの演奏になる。ああいう若者の姿に接すると、我が身も改めて見つめ直すことが出来ます。ヨーロッパ・アメリカ・日本。国籍も時代も超えて受け継がれて行く音楽・・・。素晴らしいと思うとともに、邦楽では、とても考えられないとも思ってしまいました。

若手のソリストを迎えての3つの協奏曲という演目でしたが、いずれも素晴らしいものでした。ちょうどサヴァリッシュやクライバーンという大物が相次いで亡くなったこの時期に、世界舞台に飛び出て行く若者の演奏を聴くというのも、色んな事を感じさせます。Viの人はまだ18歳、チェロやピアノの方も20代。彼らはその人生のほとんどを音楽に、芸術に捧げて生きている、だからこそあれだけの演奏になる。ああいう若者の姿に接すると、我が身も改めて見つめ直すことが出来ます。ヨーロッパ・アメリカ・日本。国籍も時代も超えて受け継がれて行く音楽・・・。素晴らしいと思うとともに、邦楽では、とても考えられないとも思ってしまいました。

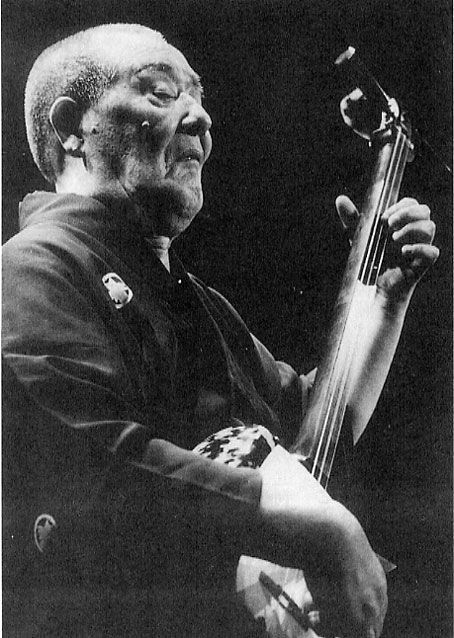

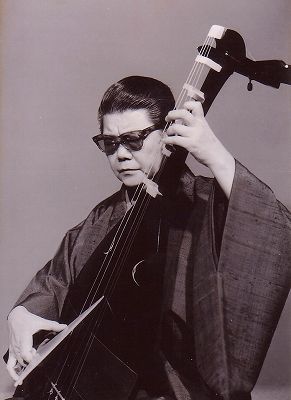

薩摩琵琶では、永田錦心が次世代の琵琶楽を作り、それを鶴田錦史が世界舞台へと持って行った所で、残念ながら止まっている。思えば、かつて津軽三味線の高橋竹山と鶴田錦史はちょうど同時期に活躍しました。

鶴田錦史がノベンバーステップスを演奏したのが60年代後半。ちょうど同じ時期に竹山が出て、その後津軽三味線は一地方の民謡伴奏から、今や世界へ独奏楽器として広がりました。それを想うと琵琶の現状は悲しいばかりです・・・・。

鶴田錦史がノベンバーステップスを演奏したのが60年代後半。ちょうど同じ時期に竹山が出て、その後津軽三味線は一地方の民謡伴奏から、今や世界へ独奏楽器として広がりました。それを想うと琵琶の現状は悲しいばかりです・・・・。

視野を彼方へと向け、生き抜いた先人達の眼差しに、今私は強烈に惹かれます。それは激動する時代を見据える目とも言えます。けっして技やら型ではない。曲でもない。あの眼差しです。

その眼差しが無かったら、私は琵琶を弾いてないでしょう。だから私も先人のように、彼方へと眼差しを向けたいと思うのです。