ただいま演奏会シーズンの真っ最中。日々本番やリハーサルに追われていますが、この時期は色々な舞台のお誘いを受ける時期でもあります。どうしても行けないものもありましたが、ここ一週間で色々と行ってきました。

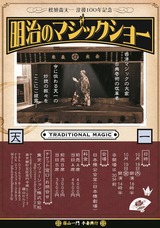

先ずは江戸手妻の藤山新太郎先生の「明治のマジックショー」日本橋公会堂 マジックや手品の本格的な舞台は初めて見たのですが、これはなかなかに面白い。且つかなり高度な芸ではないかと思いました。一つ一つの演目が驚くばかりの内容で、最後までびっくりしっぱなし。ただひたすら高度な芸を繰り広げて行く。これが芸というものなのか・・・。芸とは何か・・・。観ていて、とても考える所がありました。是非また観てみたいです。

マジックや手品の本格的な舞台は初めて見たのですが、これはなかなかに面白い。且つかなり高度な芸ではないかと思いました。一つ一つの演目が驚くばかりの内容で、最後までびっくりしっぱなし。ただひたすら高度な芸を繰り広げて行く。これが芸というものなのか・・・。芸とは何か・・・。観ていて、とても考える所がありました。是非また観てみたいです。

次は花柳面先生の「月の会」 国立劇場 いつもお世話になっている面先生とお仲間三人による主催の会ですが、やはり圧巻は面先生の「羽衣」。存在感のある姿、動き。文句なく素晴らしかったです。技術は当然ですが、演目を通して、自分が語るべきものをしっかりと持っているのでしょう。だから世界観がしっかりと表現されていました。こういう舞台に触れると、またそこから自分の想像力が広がって行きます。元気も出ますね。

いつもお世話になっている面先生とお仲間三人による主催の会ですが、やはり圧巻は面先生の「羽衣」。存在感のある姿、動き。文句なく素晴らしかったです。技術は当然ですが、演目を通して、自分が語るべきものをしっかりと持っているのでしょう。だから世界観がしっかりと表現されていました。こういう舞台に触れると、またそこから自分の想像力が広がって行きます。元気も出ますね。

お囃子は、以前共演した事もある福原百之助さんでしたので、演奏の方も充分に楽しめました。

舞台を観ていて其々の技はもちろんですが、「声」の重要性を改めて思いました。藤山先生の手妻も声で観客を誘います。口上も堂に入っているし、ちょっとした会話にも無理が無く、良いテンポで舞台が進行して行く。ステージングがとてもこなれていました。面先生の公演は囃子方の中に歌い手が付いている訳ですが、それ以上に、面先生の影声が素晴らしく、あの声が無かったら舞台は成立しなかったと思います。

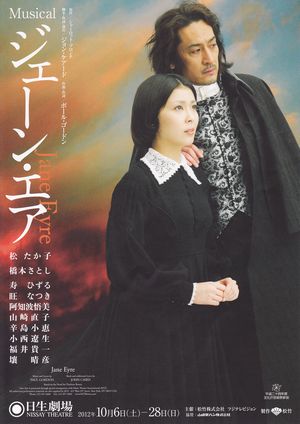

最後はこちら「ジェーンエア」 日生劇場 日本のミュージカルを観たのは実は初めてでして、どんなものなのか期待して行きました。照明使いがなかなかに素晴らしく、演出の良さを感じました。ストーリーが面白い事もあって、充分楽しめたのですが、元々英語の歌を日本語訳にしてあるので、日本語に無理のあるメロディーが多く、ちょっと残念に思いました。こちらも以前、御一緒したことのある、阿部よしつぐさんが出ていましたが、脇役、子役の役者さんが、其々いい感じでした。そして勿論この舞台でも「声」に興味が行きました。

日本のミュージカルを観たのは実は初めてでして、どんなものなのか期待して行きました。照明使いがなかなかに素晴らしく、演出の良さを感じました。ストーリーが面白い事もあって、充分楽しめたのですが、元々英語の歌を日本語訳にしてあるので、日本語に無理のあるメロディーが多く、ちょっと残念に思いました。こちらも以前、御一緒したことのある、阿部よしつぐさんが出ていましたが、脇役、子役の役者さんが、其々いい感じでした。そして勿論この舞台でも「声」に興味が行きました。

日本人の声は薄い、とよく言われます。Jpop等を聞いていても思いますが、これは何故なのか?体格から来るものなのか、日本語の響きから来るものなのか、まだ私には判りません。以前役者をしている大先輩から、「声は訓練で作るものだ」と教えられましたが、なかなかその先輩のような響く声は簡単には作れませんね。

以前にも書きましたが、邦楽には「高い声=凄い・上手い」というような妙な信仰があります。しかし高い声が出た所で音楽が良くなければ意味がありません。音楽は時代と共にあってこそ音楽。古い因習に囚われて、型をなぞり、時代からずれてしまっては、誰も聞いてくれません。やはり古典には、いや古典にこそ「創造」という感性がないと生き残ってはいけないと思います。

「声」はミュージカルだろうが邦楽だろうが、芸術全てにおける根幹です。私は歌い手ではないし、自分はどんどん歌わない方向に行っていますが、琵琶を生業とする以上、声は欠かせないもの。なるべく多くの優れた音楽を聴いて精進したいものです。少しでも精進しなければ!

舞台上で音楽を演奏するだけでなく、「声」を上手く使って行く事は、今後の自分の舞台でも重要な要素になってくるだろう、と思いました。

声が踊り、声が観える、そんな想いが巡った数日間でした。