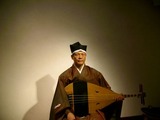

「琵琶響宴」と題するサロンコンサートをやってきました。御来場のお客様ありがとうございました。初日は尺八の田中黎山君をゲストに薩摩琵琶の弾き語り。二日目は笛の大浦典子さんをゲストに楽琵琶の演奏、という内容でした。会場のギャラリー蒼ではもう3回目の演奏会となり、毎回想い出に残る時間を頂いています。オーナーさんの細やかな心遣いが全てに渡っていて、今回もお客様との良い交流の場となりました。

音楽的な反省は勿論多々ありましたが、それとはまた別に、今回は心の持ち方をあらためて学びました。実はこの演奏会の一週間前ほどから喉を痛めてしまい、しゃべる事もままない状態で、初日の弾語りは本当に心配だったのです。

これまでも時々、曲の途中で急に高音が出なくなってしまう事がよくあって、自分でも原因不明でしたが、以前言われた一言がきっかけで、自分の状態を客観視することが出来、少し対処が効くようになりました。今回は、その一言を改めて思い出し、今あるがままの私でいようと思いながら演奏しました。反省は多々あれど、お陰で最後まで声は枯れることなく響いてくれたのです。

その一言とは、昔、知人に「以前のあなたとは全く違う顔をしている」「今、何かとあなたの中の強すぎる上昇志向が反応して、最悪の状態にあるようだ」と突然言われたことです。最初はびっくりしましたが、実は私自身でもちょっと自分でおかしいと思い始めていた時で、表面的な調子は良かったものの、実際に不必要な事をしたり、言ったりして、自分でも思う所があった時期でした。

東大寺

東大寺

結局私は「完璧に演奏したい、誰よりも上手に弾きたい」という強い盲執にかられ、自分の行くべき道を見失っていたのです。結果的にその囚われが、自分の喉を酷使し、体にも強いこわばりが出来ていました。ただ私は若さで、その肉体的な部分を跳ね返していたに過ぎなかったのです。それがだんだん肉体的に出来なくなってきていて、声にその影響が出るようになってきたのです。それは言いかえれば、日常のすぐ脇にぽっかりと口を開けている闇の扉のノブに手をかけているような状態だったといえるでしょう。もしかすると既に片足を入れていたのかもしれません。

しかし認識出来たからと言ってすぐに軌道修正出来るほど私は真っ直ぐな人間ではなかった。その闇の扉はなかなか目の前から消えず、判っていても時々ふと気が付くとその扉の前に立っている。そんな事を何度も何度も繰り返しました。それは修業とも言えるかもしれませんし、自分の中の闇との葛藤とも言えるかもしれません。

今、その知人の他にも私を遠くから見つめてくれる人の存在を感じることが出来、静かに包まれているようで嬉しい気持ちでいっぱいです。

今、その知人の他にも私を遠くから見つめてくれる人の存在を感じることが出来、静かに包まれているようで嬉しい気持ちでいっぱいです。

頭で思っているだけなら関係ない、まして他人には判らない、と思ったら、それは大きな間違いです。考えている事は全て表に出てきます。目つき顔つき、姿全体。そして行動の全てに出るのです。自分には判らなくても他人から見ると、それは一目瞭然なのです。

闇の扉は日常のすぐ傍にあるようです。それは自分の心が作り出したものでもあるのでしょう。

現代人は自己を主張します。自分という器から物を考えます。しかしその自分はもしかすると色々なものに囚われ、振りまわされているのかもしれません。そんな振り回された自分はどんな扉を選ぶのでしょうか。

白隠禅師の「内観」という言葉もありますが、私はこの現代社会に於いては、時々自分の中をじっと見つめる時間が必要だと思っています。自分にとって何が必要で、何が余計なのか。何に囚われているのか。自分とはどんな存在なのか・・・・・・。

年を重ねれば重ねるほどに余計なものを払い、無垢の自分でありたいと思います。今回の演奏会では、小さな会でしたが、あらためて自分のあるべき姿を想い、開くべき扉を感じたひとときでした。