前回のブログでは、色々とメールをいただきました。皆さん表現するということについては、色々と考えていますね。表現のその先についても興味深いお話を頂きました。

世の中、中身がろくに無く自己顕示欲に取りつかれているような輩も多い中、こうして深くものごとを考えている方々が周りに沢山いて嬉しい限りです。

そんな便りを読んでいる中、先日、両国で行われた「大江戸両国・伝統祭」に行ってきました。演者としてはエンタテイメントが苦手な私ですが、観客で見ている分には充分楽しんでますよ。

今回は「手妻」という日本の手品の第一人者 藤山新太郎先生に会いたいと思って、出かけて行きました

藤山先生はかなりの御活躍なので、知っている方も多いかもしれません。HPはこちら

http://www.tokyoillusion.co.jp/index_j.html 是非ご覧になってみてください。特に「蝶のたはむれ」という演目は、蝶を通して、人生を描きだす、正に薩摩琵琶でやるべきような演目です。

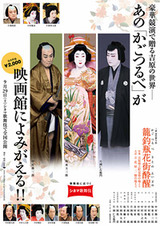

この後、シネマ歌舞伎の「籠釣瓶花街酔醒」を観てきました。坂東玉三郎が花魁八ツ橋を演じるもので、最後に中村勘三郎演じる佐野次郎左衛門に殺されてしまう話ですが、最後に切られて倒れる玉三郎さんの姿がまことにもって見事でした。

この後、シネマ歌舞伎の「籠釣瓶花街酔醒」を観てきました。坂東玉三郎が花魁八ツ橋を演じるもので、最後に中村勘三郎演じる佐野次郎左衛門に殺されてしまう話ですが、最後に切られて倒れる玉三郎さんの姿がまことにもって見事でした。

藤山先生も玉三郎さんも共通して言えることは、舞台上でとても冷静なんです。喜怒哀楽を目いっぱい表現しようなんてことは微塵もしていない。演歌歌手や一部の琵琶人みたいに、「悲しい~~、哀れ~~~」なんて声張り上げることは一切しないのです。むしろさりげない位。

ただ舞台上での目配りや所作、口上など観客を楽しませる為の所作=舞台運びが見事なのです。それが芸を実によく引き立たせています。つまり本来芸というものは、個人的な感情を表現したりするものでなく、技を見せることに徹底するものではないでしょうか。じゃあ、なぜそれがかなり個人的な領域で、気持ちを表現するようになってしまったのか。私は、それは背景に持っているものの欠如だと思っています。

大正時代の琵琶唄「敦盛」は「太刀に哀れや磯千鳥、鳴くも悲しき須磨の浦~~」 と名調子で締めくくるのですが、この「悲しき」の所で、これ見よがしにコブシ回して歌い上げるる人が実に多い。(永田錦心は決してそんなことはしなかった)

と名調子で締めくくるのですが、この「悲しき」の所で、これ見よがしにコブシ回して歌い上げるる人が実に多い。(永田錦心は決してそんなことはしなかった)

大衆芸能と言えばそれまでですが、結局は自分の目の前の技芸を魅せるという所に足らわれて、その演目を通して描く世界が小さいという事だろうと思います。

曲をやるにあたって、曲の持っている世界観や背景となる精神が判ってなかったら、ただ上っ面の節をなぞっているだけ。ちょっと声が出たりコブシが回ったりすることで、その小さな技に囚われ、演奏が偏狭なものになっているのではないだでしょうか。無常という言葉一つとっても、もっともっと奥が深いと思うのです。

結局は、芸をやる人が語るべき世界を持っていなければ、どんどん芸はやせ細り、最終的には個人的な感情をぶつけるだけのものになってしまうのだと思います。

「衆人愛敬」を旨とする芸能と、それを考えない芸術との間には大きな溝があると思います。己の芸を観客に対し見せることを主眼とする芸能と、宗教的世界や哲学を表現しようとする芸術とは、おのずと形もやり方も違うもの。しかしどちらも、その背景となる世界があってはじめて成り立つもの。演者にはその資質が問われている、と思うのは私だけでしょうか。

お二人の舞台を見ていてそんなことを感じました。