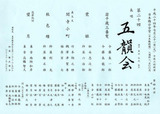

先日、長唄「五韻会」の演奏会に行ってきました。

五韻会は私と同世代の方5人が主催している大変レベルの高い会です。実は私は2007年の五韻会に賛助出演させて頂いているので、何かと縁のある会なのですが、中堅から若手が真摯な態度で臨む姿はとてもすがすがしく、日本の美学をじっくりと感じる演奏会でした。今回は特に「望月」と「関寺小町」が素晴らしかったです。

長唄は邦楽の中でも、創造と継承のバランスが取れているジャンルで、古典の継承と共に、創作の方面もとても盛んなのです。また長唄は若手男性もとても沢山精進していて、実に元気が良いのです。オール女子化が進む琵琶界とはずいぶん違います。それは長唄にはしっかりとしたシステムがあり、それなりの技術を習得すれば食べていける術と場がちゃんとあるからなのです。

古典曲は構成が綿密で、正確に譜面になっていて、クラシックの作曲作品のように整理され、研究者も多く音楽学の面でも盛んです。古典は古典、新作は新作として研鑽、演奏されていて、その辺りがしっかりしています。琵琶界のように、個人の思い入れでごちゃ混ぜにしているいい加減さが無いのです。だから確実に伝承させることが出来るのです。以前ほどではないにしろ、今でも関わる人の数、そして質の高さでの長唄の隆盛は、そんなところを堅実に保っている所にあるのだと思います。

オーディオベーシック誌の企画CDジャケット

オーディオベーシック誌の企画CDジャケット

五韻会同人の福原百七さんは、故 寶山左衛門々下で、私が寶先生の舞台係をやっていた頃からの顔見知り。その後、地唄舞の花崎杜季女先生のリサイタルで御一緒して以来、ライブやレコーディングを共にしてきました。

今回の「関寺小町」では百七さんの力量が発揮されていました。百七さんは私が共演した中でも一番音程にうるさい方ですが、ゲストの人間国宝 竹本駒之助先生の低くゆったりとした質の高い語り物に対し、百七さんは寸分たがわず、ぴったりと付けているのです。さすがの耳そして技術です。調音、音色、スピード感、今一番油の乗っている笛方かもしれません。

薩摩琵琶はやる人によってキーからテンポ、果ては節や弾法まで変わってしまう。それが薩摩琵琶の特徴とも言えますが、「古典」が存在しえないのも、こういう原因があるからなのです。私は型を受け継ぐ立場にもないし、自分の音楽をとことんやって行きますが、筑前琵琶の家元制のように、一つのゆるぎない型と道を団体として作るのか、それとも私のように道なき道を進む事を奨励して行くのか、意見の分かれる所ですね。薩摩琵琶の世界は今後の可能性をどこに求めるか、今岐路に立っているのだと思います。

そして食べてゆく術と場という部分も大事です。今琵琶で演奏活動しようと思ったら、ベンチャー企業を立ち上げるのと同じ状態です。でなかったら、親からの多大な経済的援助があるかどちらかでしょう(実際そういう方がほとんどです)。これではやる人が限られてしまう。いつまでも親元に居られる人、援助が受けられる人は世の中そう多くはないですからね・・。やはり収入を得る場が無くては続きませんし、第一仕事に責任感が出ません。稼ぐ必要のない人ばかりでは良い人材も出て来る訳ないのです。

とにかく魅力あるものだったら、それを演奏する人も聴く人も居るのです。琵琶は20分でも曲が長過ぎるといいますが、長唄は一曲が30分、40分が当たり前。しかしダイナミック&ドラマチックな内容なので全然飽きない。琵琶唄の同じような節の繰り返しとは基本的に違うのです。こうした古典が現代の社会ともかかわり、つながり、演奏会に歌舞伎に舞踊会に連動して、社会の中で存在して行く、これが素晴らしい。個人芸の世界にありがちな、己一人の世界で極めるの何のと言っているのとは全く違うのです。だから挑戦しようとする若者も出て来るのです。

歌舞伎座

歌舞伎座

それにしても長唄の方々は所作が良いですね。以前共演した鼓のHさんも責任ある立場となって顔も引き締まり、大変良い姿になっていました。琵琶人は大いに見習うべきです。奇抜な格好や化粧で人目を引くのも良いですが、私は凛とした長唄さんの姿の方がずっと好きです。あの姿こそ受け継ぎたい。

久しぶりに質の高い日本の音楽をたっぷり聴いて、さわやかな気分になりました。