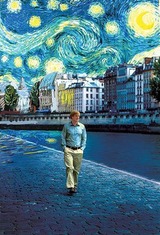

先日「ミッドナイト・イン・パリ」という映画を衝動的に観に行きました。現代の青年(駆け出しの小説家)がGolden ageと呼ばれる20年代のパリに迷い込む話なんですが、とても興味深く、久しぶりにいい感じの映画を見ました。この時代は一部École de Parisなんて言われ方もしますね。

監督はウディーアレン。実は私、ウディーアレンがあまり好きではないのです。特に本人が出ている映画はどうも・・。しかし今回の作品は細部が実によく出来ていて、いつもの軽快さ洒脱さもあり、興味を掻き立てられました。

20年代のパリには、映画にでも出てくる、コクトー、ダリ、マンレイ、ブニュエル、ピカソ、そしてヘミングウエイ、エリオット、フィッツジェラルド等の渡仏組、その他ブルトン率いるシュールレアリスト達がひしめいていて、正にGolden ageだったのです。

私は20代の始め頃、ジャズでしっかりお仕事しながら、興味はほとんどフランスにありました。朝から古本屋さんを巡って、シュールやダダ関係の本をあさり、訳も判らずサルトルやボードレール、マラルメ、ラディゲ、ロートレアモン・・・etc.ばかり読んで、指南役である先輩のいる店に入り浸り、夜ジャズの仕事から帰ってくるとマンレイやデュシャン、ベルメールの写真集を開いて、ブランデーをあおるという「かぶれ」の毎日でした。私がジャズをやっていてもアメリカ寄りにならなかったのは、このまだ若き日の強烈なまでのLe français Cultureの洗礼があったからなのです。

だからGolden ageに憧れる主人公ギルは、まるで自分の事のように見入ってしまったのです。映画の中で、ギルとピカソの愛人だったアドリアナが、更に古いベルエポックの時代に迷い込むのですが、ムーランルージュにロートレックやゴーギャンが現れ、更に前の時代への憧れを口にします。そう、人は常に過去に想いを馳せるのです。現実社会を拒否し、過去にあこがれ逃避することをGolden age thinkingと言うらしいですが、芸術家には少なからずそうした面があるものです。しかしギルはそんな夢の世界に気付き現実に戻って行く。そして現実の中で、自分の生きる道とパートナーを見出して行く。芸術家は憧れをもちながらも、現実と対峙しなければ存在しえないのです。

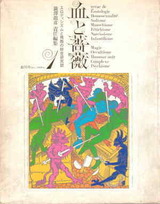

日本にもそんな時代がありました。私の思う日本のGolden ageは60年代。武満、黛らの音楽家を始め、三島、渋澤、巌谷、種村そして土方、寺山等々が集い沸騰していたあの頃です。でもその頃に迷い込んだ所で、私には何も出来ないでしょう。この現実の中だからこそ、私の作品は意味がある。今、この現実の中で息づくのが芸術なのです!美術でも音楽でもその時代にしか生まれ得ないもの。それが芸術の宿命なのです。だからいつまでも輝いているのです。

永田錦心や宮城道雄が闊歩したGolden ageはもう来ないのでしょうか。今を生きる私には「今」が見えていないだけなのかもしれません。もしかすると凄い時代になっているのかもしれません。どんな状況であれ、私は私の作品を作りたい!!。

名人ではあの時代は作れない、どうしても芸術家でなければ。