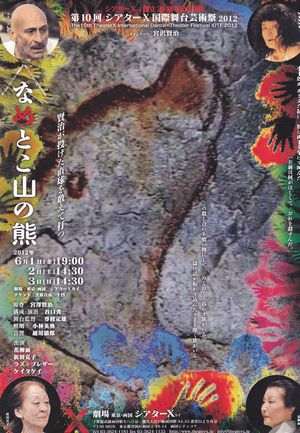

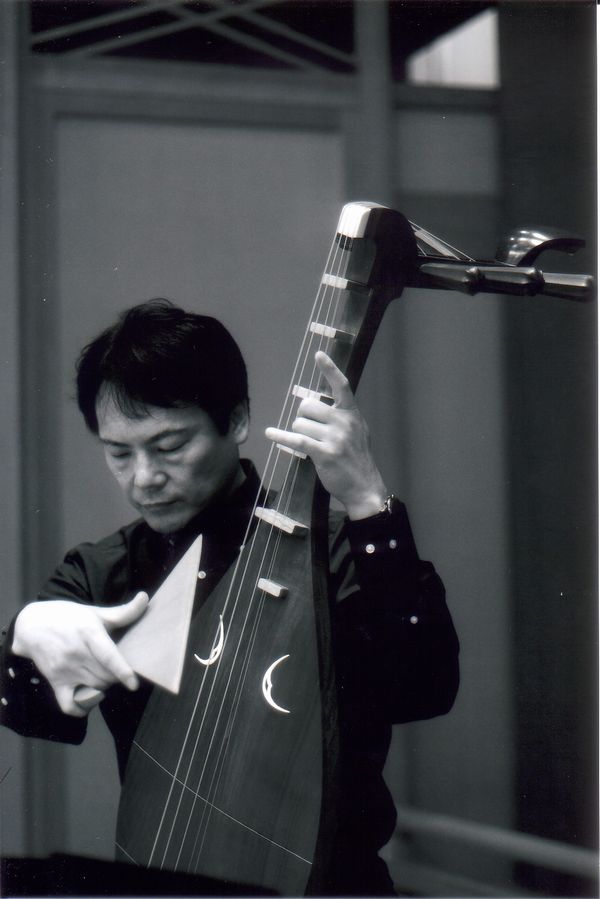

私は琵琶を始めた最初からどういう訳か踊り関係の人に縁があり、ここ10年は毎年踊りの舞台音楽を担当しています。日舞や地唄舞などの邦楽系はもちろんの事、モダンダンス、クラシックバレエ、舞踏、中国舞踊etc.とジャンルは多域に渡りますが、今回はシアターXで行われた国際舞台芸術祭IDTF2012の第一回公演「なめとこ山の熊」の舞台に楽曲を提供をさせていただきました。

普段は音楽家を編成し、踊り手と一緒にリハーサルを重ね、その編成に合わせ作編曲をして、時に歌の指導なんかもして、舞台上での演奏まで務めますが、今回は演奏は無く、私のCDの作品を丸々4曲使って、あとは場面に応じエンジニアに少し加工をしてもらうという形でしたので、ずいぶんと気が楽でした。

内容は、宮沢賢治作の「なめとこ山の熊」と震災・原発事故のその後の実情を絡めたもので、重く充実した作品となりました。

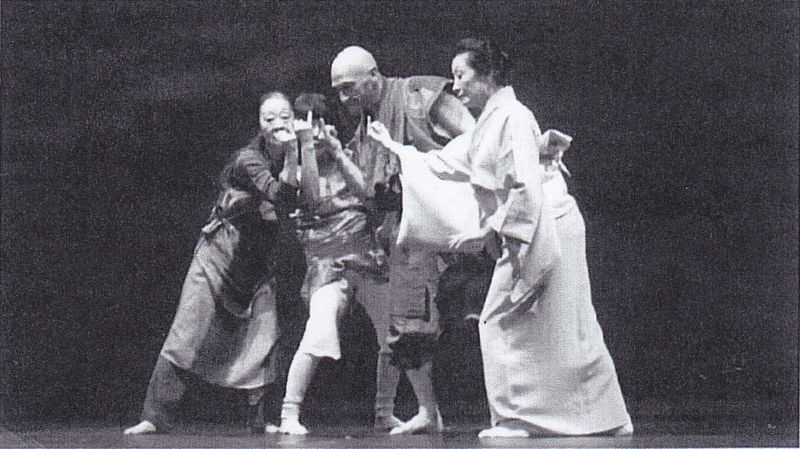

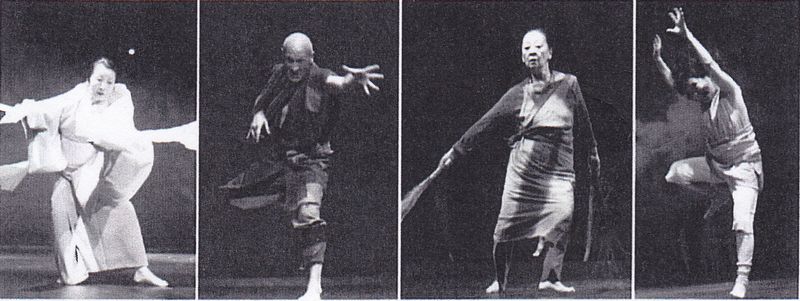

出演は、日舞の花柳面、モダンダンスの折田克子、同じくケイタケイ、ラズブレザーという面々、プロデュースはTV関係で御活躍の谷口秀一さん。

なにせ、皆さん一派を成す大先生方ですので、上手くまとまって行くか心配だったのですが、谷口さんが手腕を発揮して上手くまとめ上げ、重厚な作品に仕上りました。また今回は被災地の写真を撮り続けているカメラマン溝江俊介さんの写真が随所に使われていて、更に身に迫る作品となりました。

今回の作品は震災から1年経って、今東京にいる私が何を想い、何が出来るか。ほとんど報道されていない現実にどう向き合うか、それら多くのものを問うものでした。

実は被災地一帯は日本の民俗芸能の宝庫といわれる場所なのです。そういう所にインフラが整い、雇用が生まれ、経済的に豊かになる、それだけが復興なのでしょうか。その地域独特の芸能によってコミュニティー全体がまとまって生きてきたのですから、その芸能を中心にコミュニティーがもう一度集ってこそ復興だと思うのです。

三島由紀夫は、「このまま行ったら日本は、無機質な、からっぽな、ニュートラルな・・・・ある経済的大国が極東の一角に残るであろう」と言い残しましたが、今、復興に際し、文化というものを地元に生きる人々の目線で考えないと、三島の言うような無機質で綺麗な街だけが残ってしまう。

南相馬野馬追

南相馬野馬追

文化とはただ楽しい余興の事ではないのです。何でもいいから賑々しくお祭りをやるという事ではないのです。「この笛の節は隣の集落、あの節はもう一つ先の集落」という具合に、その地に住んでいる人は笛の音一つでも体に沁みこんでいて、すぐに聴き分けます。それ位、自分の住む土地にある芸能と日々の生活が一致しているのです。

有名人や売れてる歌手が来て盛り上げるのも、勿論楽しみとして良いと思いますが、それは一瞬の余興でしかない。そういうものと、その地の笛の音を取り戻す事とを混同してはいけないのです。

私は各地の芸能が出来るわけではありません。でも芸能や文化というものが人間の根底にあり、そこがあってこそアイデンティティーというものが生まれる、そういう事を喚起する事は出来るのではないか、そんな風に思いました。

東京の人間が色々な地の芸能を再現した所で意味はないと思います。もう一度コミュニティーが復活する事、そしてそのコミュニティーの人々の手で芸能が復活する事が復興ではないでしょうか。今回の舞台は音楽家としてこんな事を私に考えさせてくれました。

舞台という場で何かを喚起させる事は芸術の役割の一つだと思います。それだけが役割ではないですが、こういう舞台の製作に関わる事は、きっと私の役割であるのでしょう。

震災後、多くの事を想い、ここでも書いてきましたが、今回の舞台で、この一年そして今後の私の物事への関わり方の方向が見えてきました。