長かった春休みも終わり、動き出しているこの頃ですが、都内の桜はまだ見頃。今はもう満開ではないですが、そのかわり花びらの絨毯の上を歩きながら、散る花を愛でる極上の時間が残っています。

ひさかたの光のどけき春の日に

ひさかたの光のどけき春の日に

静心なく 花の散るらむ

新宿御苑

こんな歌が自然と出てきますね。

桜を見ていると、色々な風情があり、様々な想いが去来しますが、それは日本人独特の感性でしょう。ヨーロッパの人々のバラに対する想いを我々が今一つ理解できないように、桜には日本人でしか感じられないものがあると思います。

そうした感性はそれぞれに社会を作って、共通概念として受け継がれて行くと思いますが、そこから独自の文化や社会が生まれ、もっと細かな枠組み、例えば会社、学校、業界など独自の感性(常識)なども生まれて行きます。そしていつしか末端には、因習というものも出来上がります。

新宿御苑

新宿御苑

ルソーは「すべての文明は柵で仕切られた不自由さの産物」と言いました。確かに真実ですね。人間はとかく枠を作りたがる。不自由をどこかで求めているのかも知れません。それに対して芸術家は常に挑戦的です。

「芸術は人間の本質を問い、暴くもの」、いつかそんな言葉を聞いたことがありますが、その言葉を実践する為には、小さな枠内の因習に対し創造的破壊をしてゆかないと、本質に辿り着けない。だから芸術家は因習にまみれた社会の中ではその常識を越えた異形となってゆくのです。

以前の私は、そんな異形の芸術家達が好きでした。しかし現代では異形という形を気取る輩が増えてきました。そんな事をつらつらと考えていたこの春休みに、色々なCDを聴いて少し想いが深まりました。

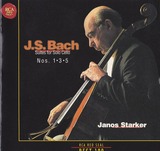

以前から好きだった、ヤーノシュ・シュタルケルのバッハ無伴奏チェロ組曲を、先日もブログに載せたハイフェッツのバッハ無伴奏Viソナタ&パルティータと共にずっと聴いていると、二人の演奏がとても素直なのが判ります。無機質という事ではないのです。変な色が付いていないのです。

以前から好きだった、ヤーノシュ・シュタルケルのバッハ無伴奏チェロ組曲を、先日もブログに載せたハイフェッツのバッハ無伴奏Viソナタ&パルティータと共にずっと聴いていると、二人の演奏がとても素直なのが判ります。無機質という事ではないのです。変な色が付いていないのです。

個性というものは皆が違う顔をしているように、誰にでもあります。しかしそれを外に出そうとすると、そこに余計な色が付いてしまう。徹底的に自分、そして音楽に対し素直になりきる事が出来れば、それは自ずから個性的になり、芸術の求めた本質が立ち現れるのではないか、そんな風に思いました。形式も何も、曲すらも飛び越えて立ち現れる音の姿の美しいこと!!けっして異形ではありません。

新宿御苑

新宿御苑

時代によって良し悪しの価値も変わります。だから社会などというものは、一つの共同幻想に過ぎないのかも知れません。その共同幻想の中に生きる多くの人々が、色々な時代を経ても変わらずに良いと思うもの、ずっと続く通奏低音のようなものは、人間にとって(少なくともある民族にとって)の本質と言えるかも知れません。

平安時代の人が読んだ歌を今我々も共感を持って感じることが出来る、これが現代の我々にも流れる通奏低音ではないでしょうか。そして時代を超えて求められたものだけが「美しさ」を感じさせるのだと思います。

新宿御苑

新宿御苑

また美しさには長い長い時間が必要だとも思います。確かに本質にあるものだったら、時間なんか関係ない。一瞬にして人の心を捉えるでしょう。しかし人は惑いやすいもの。時間を経なければ判らないものがある。時を重ね、受け継がれて行く事で、感性が発露される。桜は美しい。しかし散る桜に深い想いを馳せ、歌を詠むには、感性の熟成という事が必要です。その成熟した感性がなければ、舞い散る桜を愛でる心が沸き上がりません。美しいものは、長い時間をかけて、ものを「美しい」と感じる人の心を育て、そうやって私達の文化は出来上がっていったのです。

色々な時代、色々な政治、色々な人々、色々な感性を経ても尚、その美しさが変わらないもの、「古典」といわれるものは因習もしきたりも何も超え美しいのです。そしてそれを愛でてきた人間もまた美しくなって行くのです。ですから時を経ていないものを軽々しく「古典」と言ってはいけないのです。

新宿御苑

新宿御苑

美しさを受け継ぐこと。桜を美しいと想う感性を受け継ぐことが大事なのではないでしょうか。しかし「多くの人々が感じる」という事はそのままゆがんだ因習へと進む危険な境界線もまた持っています。更にマイノリティーの中に埋もれた美しさというものもあります。だからその美しさにいつしかまとわりついた、しきたりや流行、形式、飾り、因習等、余計なものが何であるかをしっかりと見極めて、それらを超えて、時にそれらを壊し、境界線を見定め、本質を知る事が大切です。何の色も足さず、何も引かない、あるがままの美しさを表す事。それが芸術の役目なのかも知れません。芸術家により、時代により様々な表し方が有ると思います。そうやって文化は豊穣になって行くのだと思います。

どこの国でも同じく、日本もまた、自然の風景、そこに生まれた感性、そして造形、文化・・・皆美しい姿をしているのです。