昨日、すみだトリフォニーホールにて、私の平家琵琶Debut??出演でした。最初は雅楽衣装の直垂で演奏するという話もありましたが、結局、宗匠頭巾と数珠を作ってもらい、このような姿に。

こちらが直垂

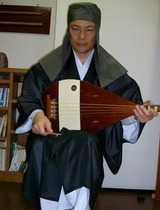

こちらが本番の姿

平家琵琶(平曲)は同じ琵琶といっても、薩摩とも雅楽とも全然違う音楽でして、まあたとえるならば、ジャズギタリストがいきなりバッハやモーツァルトを舞台でやるようなものなのです。そして盲目の琵琶法師ですので、譜面をみるわけにもいかず、10分ほどの演奏でしたが、暗譜でやらざるを得ませんので、これは近年になくちょっと緊張ものでした。

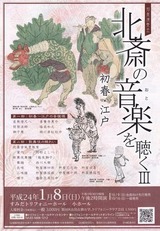

今回は葛飾北斎の北斎漫画の中に出てくる芸人や音楽家の姿をそのまま舞台で再現してみようという企画で、私が非常勤講師をしている有明教育芸術短期大学の茂手木潔子先生の企画でした。出演者は皆同じ短大の講師仲間で、いずれもその世界のトップを走る方々でしたので、ここで失敗する訳にはいかん!?という気合いで何とか乗り切ってきました。

ちょうど昨年の震災の日に琵琶研究者のK先生のお宅で平家勉強会をやっていて、その時はなんだか節回しが複雑で訳わからなかった位ですので、実はまだ平家琵琶をやり出して1年も経っていないのですが、こういう機会を頂いたことで、良い勉強になりました。

平家琵琶は鎌倉時代に出来上がり、そこから能(謡曲)など、いわゆる「邦楽」が生まれたので、正に日本音楽の祖。楽器は楽琵琶を小さくしたものを使っているのですが、実は平安時代に既に小さな楽琵琶は作られていて、平家の語り手達はその小さな楽琵琶を手に平家物語を語り出したのです。また平安時代には日本各地の民謡が雅楽アレンジで演奏されたり、今様などの日本オリジナルの雅楽(歌曲)も流行っていました。楽器も前述の小型琵琶のように日本オリジナルの形が出来ていたので、そういった素地が中世に入り、平家物語の成立と共に、日本初のオリジナル音楽=平家琵琶を生んでいったのです。

残念ながら、現代の琵琶奏者達は平家琵琶や楽琵琶を勉強する方はほとんど居なくなってしまいましたが、ぜひ明治以降に成立した薩摩や筑前の近代琵琶楽のルーツとなった楽琵琶や平家琵琶も勉強してもらいたいですね。

今回私が参考にしたのが名古屋の今井検校(左画像)のCDで、それをK先生が採譜した譜面をいつも持ち歩いて勉強しました。

今回私が参考にしたのが名古屋の今井検校(左画像)のCDで、それをK先生が採譜した譜面をいつも持ち歩いて勉強しました。

CDを通して少しづつ勉強して行きたいと思ってます。もちろん今井検校には会ったこともないですが・・・・。

私は私の音楽をやっているし、今後も同じです。でも琵琶というものと関わった以上、琵琶が辿り、背負ってきた歴史を無視するわけにはいかない。だから琵琶の歴史はしっかりと認識し、勉強すべきものは勉強する。その上で、それらを自分の中で昇華して自分の音楽を作り上げる。だから私は古典の継承者というのにはちょっと向かないですね。でもこれが私のやり方です。

平家琵琶は取っつきにくいですが、こちらが踏み込んで行くと、なかなか面白いですよ。音楽だけでなく、歴史や宗教的な面でも魅力いっぱいです。皆さんもぜひ!!