今日は、私が講師をやっている某短大の期末試験でした。この学校は一昨年出来たばかりの若い学校で、この2月に初めての卒業生を出すのです。私は1年生の担当なので、今のクラスはまだ卒業では無いですが、昨年教えた人はもうまもなく卒業を迎えます。

私にとって、学校や教室で教えるという事はここ数年で始めたばかりなのですが、教える事は学ぶということでもあると感じることが多くなりました。

この学校はとにかく和気あいあいで、生徒達も毎年いい感じの子達が集まります。

先月の「まろばし」公演で大活躍した有明ガールズのお二人も今日が期末テスト。無事高得点で終了しました。

この学校は日本文化にかなり力を入れていて、講師陣も芸大に負けないくらいの豪華さです。教授に花柳寿南海先生、杵屋勝国先生。講師には善養寺惠介先生、福原徹先生など、古典曲から創作舞台までバリバリにやっているそうそうたるメンバーが揃っていて、生徒達も、三味線や尺八笛、筝など和楽器をどれかちゃんと習得するのが義務付けられているという素晴らしい学校です。

こういう学校に私が呼ばれるというのも、ありがたいこと。また学部長の茂手木潔子先生には色々な音楽の資料も見せていただいたり、アドバイスを頂いたり、本当に多方面でお世話になりっぱなしなのです。若い世代と接していると、この子達に何を伝えられたのかな?といつも思います。

私は琵琶という古典楽器を弾いているけれど、特定の流派や組織に属することなく、流派の曲ややり方は受け継いでいません。でも多くの先生、先輩から頂いた教えや、琵琶の持つその精神性はしっかりと受け止めて、今私の中に大きく大きく息づいています。

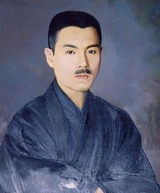

上の写真は錦心流を作った永田錦心先生です。永田先生も錦琵琶の水藤・鶴田両先生も皆、土台となる古典スタイルはしっかり勉強したけれど、自分の形を作り上げ、オリジナルで勝負していった。永田先生は20代でスタイルを打ち出し、錦心流を作り、43才で亡くなっている。つまり若い内から勝負に出て、それを以後の琵琶樂のスタンダードにしてしまったのです。

宮城道雄、沢井忠夫などなど世に語り継がれている音楽家は皆、独自のスタイルを作り上げて、トップを切って最先端の邦楽をやり、それを認めさせてきた。

邦楽界では何流、何派ということがやたらと門題になって、音楽よりもそちらの方が大事とばかりに、むきになって、権威や有名な先生の名前に寄りかかって生きている人があまりに多いように思います。邦楽の歴史を作った先人達の志をもう一度想い出して欲しい、と思うのは私だけでしょうか。

先生を目標にしてはいけない。自分は自分なのです。目指すのは先生ではなく、先生が目指した世界であり、そこを自分のやり方で目指すのが精進でしょ!!

私の生徒達にはせめて自由な精神をぜひ受け継いで欲しいものです。

若者の未来に乾杯!!