今夜は結構な雨が降っていますが、昨夜は気持ちが良い程に、月が冴え、まさに煌々と夜の街を照らしていましたね。これだけの月はやはり冬でないと拝めません。

演奏会があらかた片付いたので、やっと月を愛でながら心をめぐらす余裕が出てきました。私は若かりし頃、プラネタリュウムでバイトしていたことがありまして、月や星は結構今でも好きなんです。

月を見ていると色々な想いが沸き起こり、ロマンが膨らんできます(ロマンスではないですよ)私自身は割りと理屈っぽい所もあるのかなとも思いますが、他方では理屈を超えた叙情の世界が大好きです。あまり考え込むより、音を出してしまえ!という訳です。語り物に関しては色々と勉強したり、分析するのですが、インストものになるとその曲の根本的な哲学さえ見えれば、後は音に身をゆだねるようにして演奏することが多いです。

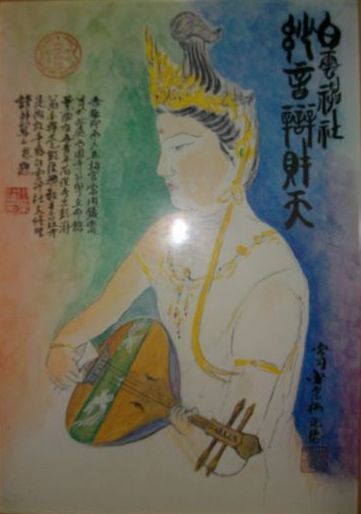

弁財天は私の中で、月下におわすイメージです。月下の琵琶といったら、弁才天を思い出します。弁才天さんはきっと、何か理屈を琵琶で表しているのではなく、音そのものがそのまま弁才天だったんでしょうね。

弁財天は私の中で、月下におわすイメージです。月下の琵琶といったら、弁才天を思い出します。弁才天さんはきっと、何か理屈を琵琶で表しているのではなく、音そのものがそのまま弁才天だったんでしょうね。

その音に身をゆだねていると、自然と弁財天の世界に誘われ、仏のはからいが身に沁みて来る。私もそんな演奏がしてみたいです。

人をタイプで分ける事は出来ませんが、明らかに燦燦と輝く太陽を感じさせる人と、静やかに夜の庭を照らす月を感じさせる人がいます。私は自分を月の住人といつも思っていますが、まわりの人から見た印象はどうなんでしょう??。

舞台では圧倒的な魅力で燦然と輝いていたい、と思う反面、静かに佇んで、包み込むような光を届ける音楽にとてもあこがれます。それは結して力が弱いわけではなくて、じわじわと聞く人の心に沁みて来る。例えば、武満さんの作品「弦楽のためのレクイエム」がちょうどそんな感じでしょうか。年を重ねるごとに、そんな月の世界に行きたくなる事が多くなりました。クールというより、静やかで、淡々と光を放つ存在でありたい。そんな感じが性に合って来ました。

これは最近手に入れた平家琵琶。来年からは平曲も勉強しようと思っています。サワリの調整がまだ出来ていませんが、サイズも塩高モデルの半分くらいの大きさで、なかなか可愛いやつです。

私のイメージでしかないのですが、平曲も月のイメージがするのです。もうやらない訳にはいきませんね。そのうちに平曲でもデビューします!乞うご期待!!

そして来年は今年果たせなかった、楽琵琶のCDを作りたいと思います。楽琵琶では1枚目が月にまつわる曲を集め、「月に捧げる新世代の雅音」というキャッチコピーでしたが、2枚目となるCDも、月を思わせる作品が多くなりそうです。やはり私の中の琵琶楽は月のイメージと重なってゆくようです。

人類がこの地球に現れて以来、月の存在はいったいどれだけの芸術家を生んだ事でしょうか。月こそミューズが、弁天様がおわす世界に思えてならないのです。

昨夜の月の光はどんな音楽と詩を生んだのでしょうか・・・・。

師走のつれづれに。