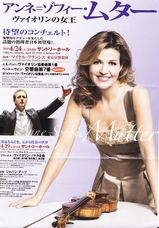

先週、アンネゾフィームターのコンサートに行ってきました。30年に渡りヴァイオリン奏者として世界のトップを走り続け、今円熟の極みとも言われるムターに、行く前から期待が膨らむばかりでしたが、その期待を大きく上回るコンサートでした。演奏を聴きながら色々なことを思いました。

私と同じくらいの年だと思うのですが、相変わらず美しいですね。

プログラムのスタートはムターの弾き振りによるバッハのヴァイオリン協奏曲第1番。共演の東京交響楽団の弦パートがチューニングし終わり会場の照明が落ち、待ちに待ったムター女史が登場しました。

後光が差しているという表現がありますが、正にその姿は光り輝いて、目が釘づけになってしまいました。演奏はもちろんですが、音楽を聴きながらその姿を見続けていたら、これこそ、この姿こそ西洋クラシックなんだな、と思えてきました。

何世代にも渡って、ヨーロッパの地に生まれ育ち、その土地、社会に育まれた感性を身に付け、その文化の中で伝統を背負い生きている、そんな紛れも無い西洋人のヴァイオリニストという姿をしていました。我々とは全く違うのです。

日本でも江戸っ子といわれるには3世代以上江戸に住んでいる人、といわれますが、この日本の土壌、気候、社会やそこにある感性、生活、習慣からクラシック音楽は到底生まれない。

建築でも宗教でも哲学でも論理的で構築的に成り立っている西洋文化と、「南無阿弥陀仏と唱えていれば成仏する」というような、論理ではなく直感でものを計る日本の文化とでは大きく違うし、気候が違えば楽器も違うものが発達するのは当たり前です。

いくらちょっとばかりの技や知識を得たとしても、何百年という歴史を経て受け継がれ、育まれて来たものを、たかだか100年足らずの教育、それも本格的に教育されたのは50年にも満たない日本人がやろうとしても、物まねにしかならないのは当然なのです。日本の社会の中で生きていながら異文化をなぞっていてはいたしかたない。

しかし希望は満ちています。それは歴史が証明している。平安時代に輸入した大陸文化は、次の中世には日本の感性を土台にして、そこに輸入した技や理論・哲学を活用して、日本独自の文化・宗教を創り出した。クラシックでもジャズでももう異国の文化をなぞるような時代はもう終わり、創造の時代に入っている。そういう活動をしている人はいっぱいいるはずです。武満さんもその一人だったと思います。

この日最後に演奏したソフィア=グヴァイドゥリーナのヴァイオリン協奏曲はいわゆる現代音楽でしたが、こういうものは西洋の歴史の延長上としても解釈できるし、新しい視点で見ることもできる。こういう現代音楽といわれている分野には、大いに活路があるのではないでしょうか。

どこの国でもそうですが、日本人特有の感性は本当に素晴らしい。他には類を見ないものです。だったらその感性を土台に西洋音楽の技と理論を活用してゆく事は大いに可能性があると思います。

クラシック、ジャズの次のジャンルは日本から世界に発信して行きたい。亜流ではない新しいジャンル。日本にはそれを創り出す原動力=西洋には無い感性と技がある。そのジャンルが世界標準になるようなそんな音楽を創ってゆきたい、やりたいと思いました。