先週は東芝国際交流財団の教育プログラムで与那国島の学校公演をやって来ました。

昨年は同財団の仕事で那覇のインターナショナルスクールでやって来たのですが、今年は与那国島の公立の小学校で演奏してきました。与那国島は勿論初めてだったのですが、初日を除きずっと快晴で、島中にさわやかな風が吹き渡り、素晴らしい景色と島の風情を体験してきました。

まず驚いたのは人が居ない事。自衛隊関係者を除くと1500人にも満たない人口という事もあり、とにかく島の中は人の気配が無いのです。島内には3つの集落があり、それぞれ巡りましたが、それでもあまり人に逢う事はなく車もほとんど走っていませんでした。はじめはびっくりというか不思議な感じがしたのですが、集落にポツンとある食堂に入って八重山蕎麦を食べて、おばちゃんと話をしたり、教育委員会に挨拶に行ったりしながら島の人と少しづつ話をするようになり、だんだんと島の雰囲気を掴みました。車で走っていると人に遇うより猫や馬、やぎに遭遇することが多い位ですが、その静けさは山の中の暗い静けさとは違い、寂しい感じが全くしませんでした。そして海は驚く程に青く透き通っているのです。こんなに青い海は静岡生まれの私でも初めて見ました。

まず驚いたのは人が居ない事。自衛隊関係者を除くと1500人にも満たない人口という事もあり、とにかく島の中は人の気配が無いのです。島内には3つの集落があり、それぞれ巡りましたが、それでもあまり人に逢う事はなく車もほとんど走っていませんでした。はじめはびっくりというか不思議な感じがしたのですが、集落にポツンとある食堂に入って八重山蕎麦を食べて、おばちゃんと話をしたり、教育委員会に挨拶に行ったりしながら島の人と少しづつ話をするようになり、だんだんと島の雰囲気を掴みました。車で走っていると人に遇うより猫や馬、やぎに遭遇することが多い位ですが、その静けさは山の中の暗い静けさとは違い、寂しい感じが全くしませんでした。そして海は驚く程に青く透き通っているのです。こんなに青い海は静岡生まれの私でも初めて見ました。

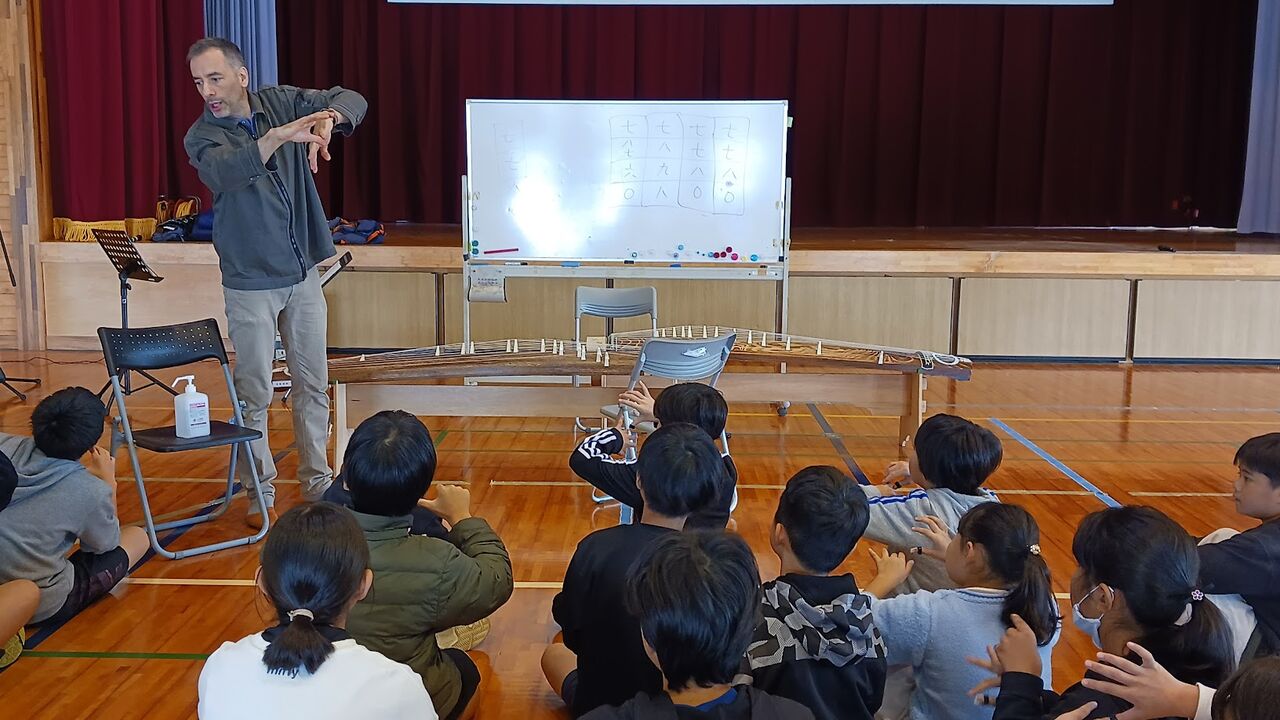

今回は久部良小学校にて、午前中が子供達への演奏と楽器体験。午後は島の方々にも来てもらって演奏を聴いてもらいました。4日間いたのですが、島の人達は都会人と全く雰囲気が違い、影のようなものを感じなかったですね。皆さん良い顔してました。ストレスの中で生きている都会人と基本的に生き方が違うんだなと感じました。

私は音楽をやるのが人生であり、音楽家として生きている今が幸せだと感じています。しかし別の角度から言うと、何かを成し遂げようと日々もがき、音楽をするという事が生きる目的となっているとも言えます。そしてその何かを成し遂げるという事は言い換えると何かと戦うという事にもなりかねません。充実した人生と思っていたものは、実は闘いの連続であり、その中である程度の成果を上げていたからそう思うのです。島を巡って島の風に当たって、島の人と話をしていると、自分が生きていると感じていたことは、本来人間が生きるという事とは違うんじゃないか。何かを成し遂げる事よりも、もっと日々の日常を淡々と自然と共に過ごす事なのではないか。そんな風に思えて来ました。

与那国島では伝統文化を子供たちに教える事を積極的にやっています。三線を弾きだす子もいましたね。島には高校が無いので、子供たちは大きくなると石垣や那覇へ行ってしまい、なかなか戻って来てくれないそうですが、中には島に戻って伝統文化を積極的に継承しようとしている若者もいました。以前奄美の唄者 前山慎吾君と中央アジアをコンサートツアーした時に、彼が「奄美の唄者は奄美の生活者であるという事。だから僕は奄美で働き奄美で生きる」と言っていましたが、その土地の唄はその土地に生きてこその唄であり、生活そのものであるという事なのでしょうね。私の創ろうとしている音楽は、もう少し範囲が大きいので、特定の地元というものが日本全体やアジアという事になるのですが、いずれにしろ、この時代の日本に生きるという事が前提であり、そこから沸き上がってくる音楽という点では、奄美の唄と変わりません。大地があってこその音楽ですね。

昨年はアメリカンスクールばかりでしたので、あまり自由に話も出来ませんでしたが、今回は地元の子供達とも交流出来ましたし、島の方々とも色々話が出来ました。島の伝統文化を紹介しているという図書館の方の話も興味深かったですし、サツマイモを作っている農家のおばあちゃんの話も面白かったです。生き物が好きで20年前に島に移り住んだという方や、北海道の出身ながら島の人と結婚して島に移住したという方、島の伝統を受け継ごうと頑張っている20代の若者もいました。もっと時間があればゆっくり話をしてみたかったですね。

昨年はアメリカンスクールばかりでしたので、あまり自由に話も出来ませんでしたが、今回は地元の子供達とも交流出来ましたし、島の方々とも色々話が出来ました。島の伝統文化を紹介しているという図書館の方の話も興味深かったですし、サツマイモを作っている農家のおばあちゃんの話も面白かったです。生き物が好きで20年前に島に移り住んだという方や、北海道の出身ながら島の人と結婚して島に移住したという方、島の伝統を受け継ごうと頑張っている20代の若者もいました。もっと時間があればゆっくり話をしてみたかったですね。

都会人は皆、日々晒されるストレスに対し常に自分を守るという事を課され、会社でも身の回りでも常に人との競争させられ、その枠中に放り込まれて生きている。邦楽みたいな小さな枠でも、肩書や受賞歴の看板をいつも掲げて自己アピールしていないといられない人が多いですが、日々多大なストレスがかかって大変な事でしょうね。だから都会人は周りのストレスによる圧迫で、自分でも判らない内に呼吸が浅くなっている気がします。

与那国の風を感じながら島の色んな場所を巡っていると、気分もゆったりとして自分が普段感じていないけれど確実に身にまとわりついているであろうストレスというものから、何だかふんわりと解放されて身軽になったようゆったりと深いのでしょうね。

俗欲にまみれた我身も少しばかり浄化したかな。今東京に戻ってみて思い出すと色々感じますね。

今迄も国内外色々と行かせてもらいましたが、まさか与那国島に導かれるとは思いもしませんでした。良い体験をさせていただきました。今年も豊かな一年でありたいものです。