もうあっという間に桜も散り、のんびり気分も強制的に終了させられ、あわただしい日々を送っています。実は今月は久しぶりに体調が不調で、最初に腰痛が来て、やっと直ったかと思ったら消化器系がやられ、少し楽になったと思ったら花粉症がぶり返したかのように鼻や喉がおかしくなって頭痛も続き、やっとここ数日安定してきた次第です。演奏会中、上手く行かなかった曲も1曲あり、体調管理の甘さを大いに反省しております。

私は普段から自分にも、教えている生徒に対しても「媚びない 群れない 寄りかからない」が合言葉なんですが、その中には自己管理という事も大事な要素だと思っています。自己管理が出来てこそ良い仕事が出来るというもの。体もメンタルもどこかに甘い部分ががあると、必ず演奏に隙が出来てしまいます。その隙がどれだけ大きなウィークポイントとなって行くかは、これ迄活動をしてきて身に沁みて感じています。

私は邦楽器では珍しく、流派などには入らず自力でやって来ましたが、今になってみれば良い選択だったなと思っています。中には自分の居場所がはっきり解った方がやり易いという方もいるでしょう。人それぞれだと思います。私も子供の頃から習い事のようにやっていたら、また違っていたかもしれませんが、私はずっとジャズをやっていて、30歳過ぎてから琵琶に転向したので、その時点で自分がやりたい音楽の形~日本の前衛音楽~フリージャズの日本音楽版みたいな形が大体見えていたのが良かったと思っています。いきなり1stアルバムからやりたいように出来ました。

デビューアルバムで、こんな曲を創って収録する奴も私以外にはいないでしょうね。この曲が収録されている1stアルバム「Oriental eyes」のリリースはもう20年以上前ですが、今でも私のお気に入りです。

こんな感じで最初から飛ばし気味で活動を始めましたが、やって行けば行く程に、人との良いつながりが大切だと思うようになりました。幸い私の周りには様々なジャンルのアーティストが居て、そんなつてで1stアルバムもJazz Life というジャズ専門誌で取り上げてもらいました。結局私はそんな多くの人間のネットワークに導かれ、ここまで来たのです。その頃の邦楽ジャーナルの記事にもいっちょまえに「縁を繋ぐ事が音楽活動だ」なんて載せています。個としての自立と共に、つながりを大切にすることはやればやる程に実感しますね。人よりも随分と遅い気づきですが、それもまた自分らしいと思えてなりませんね。

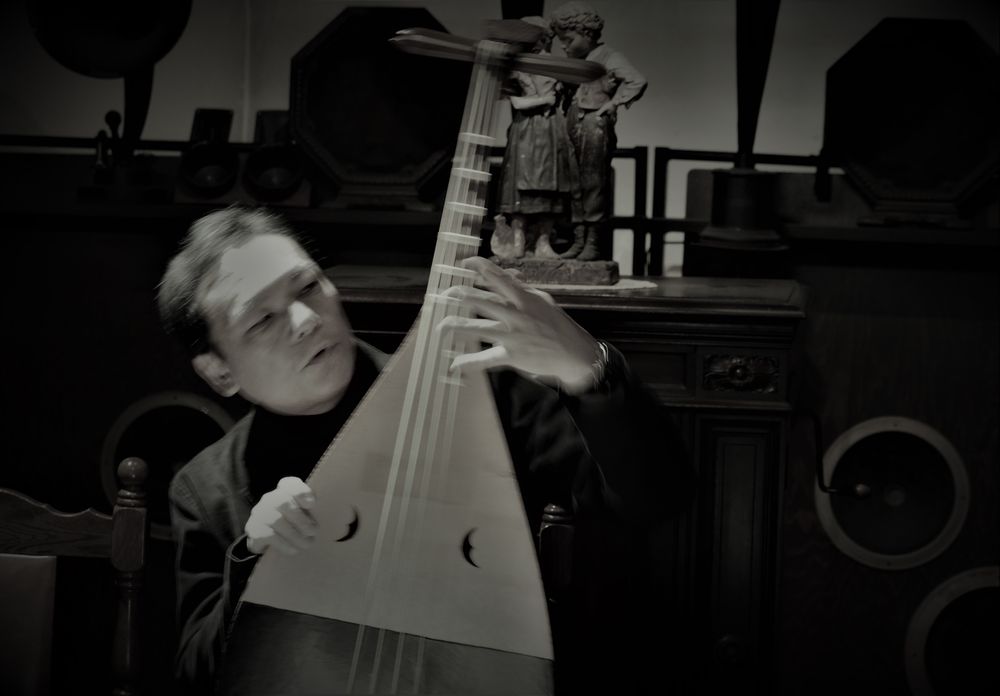

photo 新藤義久

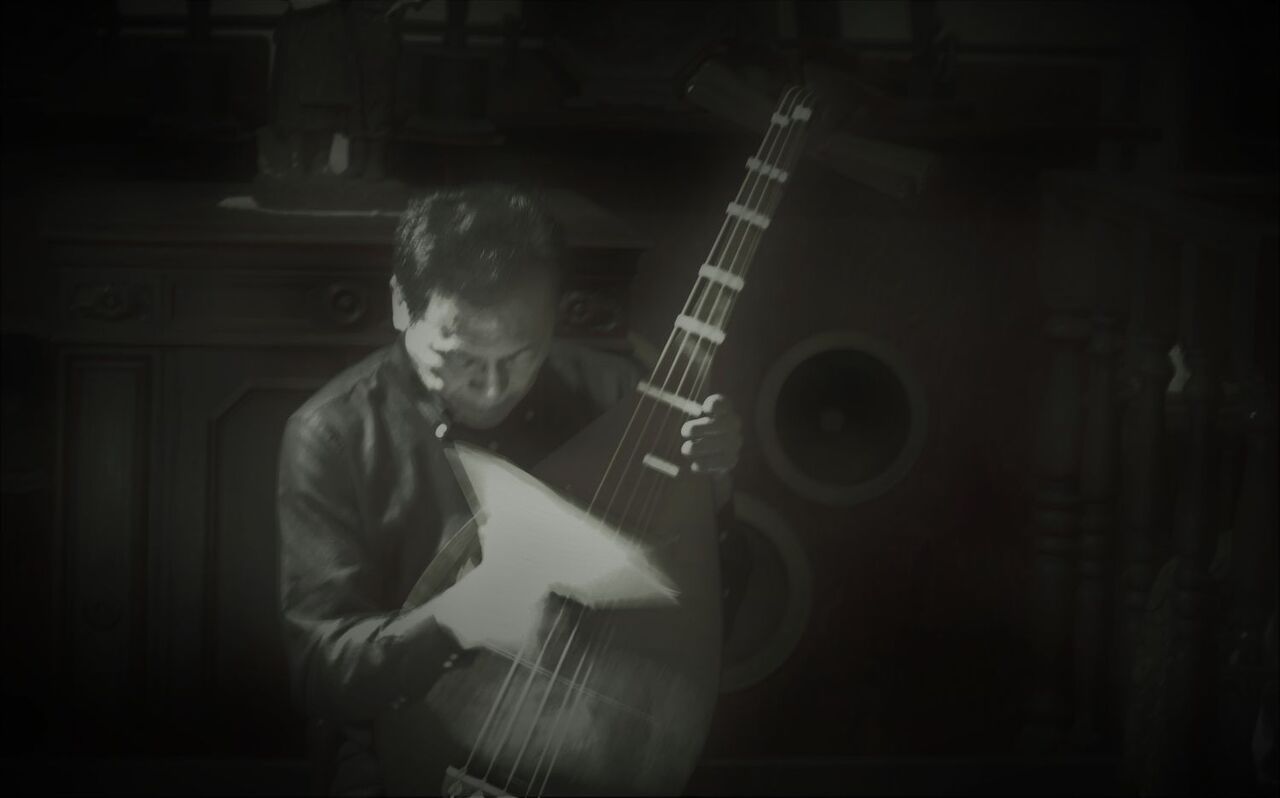

photo 新藤義久

人は孤独では生きて行けません。しかし自立出来ていないまま身を寄せ合って寂しさを紛らわしていては、嫌な事に目をつむって避けているだけで前に進めません。誰しもちょっと不安になったりすることもあるでしょう。そんな時、周りの友人たちや同じ分野の仲間と居ると元気が出るものですが、自立して生きて行く事は必須だと今でも思っています。私には幸か不幸か同世代の琵琶仲間も居ませんでした。しかしその分何のしがらみも無く気楽にやれました。最初の演奏活動から流派の曲は一切やらず、弾き語りもやらず、薩摩琵琶の価値観とは全く違う所でオリジナル樂曲を創って活動していましたので、何でも自分で解決して行かなければいけない状況でした。ふと迷いが出る事も多々ありましたが、そういう時には色んな本を読んで心の糧とし、元気を取り戻したりしたものです。そんな道しるべがあったからこそここまでやって来れたと思っています。

お釈迦様の言葉にこんな言葉があります。

「自らを燈とし、自らをよりどころとして生きなさい。お前はお前の燈火の役割をつとめているではないか。他(ひと)をよりどころにしてはならない。阿難よ、お前は自分自身の燈火を抱いて足元を照らし、自分の行く手を輝かせ」

私はこういう言葉に救われてきました。他には錫工芸の作家 秦世和さんの武道の師匠の言葉

「己こそ己の寄る辺、己をおきて 誰に寄るべぞ 良く整えし己こそ まこと得難き 寄るべなり」

なんて言葉も、随分前に教えてもらったのですが、染み入りましたね。己の行くべき道を行こうと新たな気持ちになりました。

いつも書いている森有正の「バビロンの流れのほとりにて」の中の言葉は今でもしょっちゅう読み返しています

「孤独は孤独であるが故に尊いのではなく、運命によってそれが与えられた時に尊いのだ。自分の勝手で作り出した孤独程、無意味で見にくいものはすくなくない。本当の孤独は孤独からは生まれない」

これらは本当に素晴らしい道しるべとなって今でも、大きな糧となっている言葉です。

コロナを機に活動の内容も随分変わってきました。お陰様で色々と声を掛けて頂いていますが、最近はとにかく質の良い琵琶曲を創りレコーディングして配信する事が最重要課題です。現在はリリースすればそのまま扉は世界に開くので、やりがいがありますし、CD時代と違い全世界に渡って残って行くものなので、自分の中での充実感が半端ないです。最近は教える事も増えて来ましたが、私は流派や門下という組織を作るのは向いていませんので、教室という雰囲気は全然無いですね。琵琶に対して自由にアプローチをする人が集まって来るという感じです。流派みたいなのが好きな人は寄って来ません。次世代は育って欲しいと思うものの、優等生ではもう次の時代は進めないとも思っていますので、そんな私の元には随分個性的な人たちが集ってきています。新たな感性と作品を琵琶に注ぎ込んでくれるような人が育って欲しいですね。

今年の暮れには何とか次のアルバムを完成させたいと思っていますし、こういう活動はこれからもずっと続いて行くと思います。道しるべをいつも傍らに見ながら、私らしいやり方でやって行くしかないですね。