立春も過ぎ、東京では何だか晴れた日が多くなりました。時々まだぐっと寒さも来ますが、昼間は結構暖かくなって気持ち良いです。今日は確定申告の開始日ですが、毎年初日の午前中にやってしまうのが恒例ですので、今年ももう気分はスッキリ。となると心配なのは花粉症ですが、まあ何とかなるでしょう。

今年も色んな舞台の予定があるのですが、いつも思う事は、どれだけ新鮮な気持ちで舞台に向かって行けるかという事です。長年やっていると、自分のやりたい舞台だけを自分でやりたいようにやるようになるし、組む相手も大体決まってくるものですが、それが予定調和の手慣れたマンネリになって行くと、途端に音楽も舞台もしぼんでしまいます。私が一番組んでいるのは笛の大浦典子さんですが、もう20年以上マンネリどころか、毎回自分がしっかり練習しておかないと、ついて行けない位にいつもチャレンジしてます。

世は常に動いていますので、世に生きる人々のセンスも移りゆきます。そんな世の動きが見えなくなった時が舞台人の終わりなんでしょうね。これまでやって来て思うのは、ベテランになればなる程に挑戦して行くような人だけが、舞台人として残って行けると感じます。誰しも自分の作品、スタイル、活動の仕方等そういう自分で作ったものはなかなか変えられません。しかしそれらの自分のキャリアが、いつしか大きく重い鎧のようなものとしてのしかかってしまいがちです。一度その荷を下ろすことが出来るかどうか、ベテランになればなる程にその器を試されます。

さて、今年もLiveは色々と始まって来ました。改めてご案内しますが、来月には能楽師の津村禮次郎先生と、成城のサローネフォンタナにてサロンコンサートをやりますし、篠笛の長谷川美鈴さんの毎年恒例の会や、プライベートコンサート等色々入ってます。

中:横浜ZAIMにて シン・ヤンジャ氏と

世に芸人さんと言われる人も居れば、芸術家と言われる人も居ます。プロの芸人さんは皆自分のオリジナルの芸を持ち、その人ならではの世界も持っているので、舞台を観ているのは楽しいし、私は大好きです。これはお稽古事を上手にやっているようなものとは基本的に全くレベルの違う話で、本当にレベルが高く、観客として観ていて納得のいく舞台をやってくれます。

それに対して、芸術家と言われる人も、同じようにオリジナルの世界を表現します。先日の花柳面先生の「生命の樹」の舞台のように観客を異次元に連れて行ってしまうような魅力がありました。上に張ったダンサー シン・ヤンジャさんや牧瀬茜さんも、その場でしか実現しないような魅力的な世界を創り出してくれました。

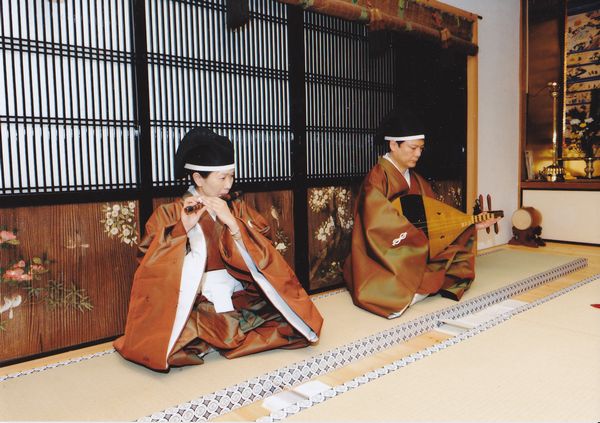

いつもお世話になっている能楽師の津村禮次郎先生や日舞の花柳面先生は、いわゆ技や芸を見せません。そして自分のネタを披露するという事もしません。どんな小さな会でも何かを創りオリジナルなものを上演します。つまり持ちネタでお仕事はしないのです。常に創り出し、同じ演目でも共演者が変われば、その相手と共に一緒になって新たなものを創ります。津村先生には毎年人形町楽琵会に声を掛けて舞ってもらいましたが、私の作曲作品を聴いて、そこから得たインスピレーションでオリジナルな世界を創って来てくれます。曲に合わせて衣装も変えるし、ある会では、右を男性、左を女性と設定して両性具有の姿となって独自の世界を創り出してくれました。(上記写真)

これに対し芸人さんは、あくまで自分の持ちネタに拘りますね。私はそんな芸人さんの舞台に呼ばれていくこともありますが、私が舞台に加わっても芸人さんは新たなものを創り出すことはしません。自分おネタをやります。だ方私はそういう場合常に伴奏に回ることになります。

常にどんな小さな舞台でも「創る」という事をし続ける芸術家と、自分の持ちネタを披露して、舞台をギャラの取れる仕事として全うして行く芸人の、この違いを最近特によく感じます。勿論それぞれ比べるものではありませんが、芸人と芸術家が共演するのはなかなか難しいですね。

藤枝 熊谷寺山蓮生寺にて 笛の大浦典子さんと

藤枝 熊谷寺山蓮生寺にて 笛の大浦典子さんと

私は一緒になって新たな世界を創り出して行けるような人が、やはり性に合います。笛の大浦さんとも、毎回舞台の度に新作を書いています。このコンビは彼女が良く口にする「こさえる」のが基本ですので、毎回新鮮で取り組むことが出来ます。そうすると前からやっているレパートリーにも新たな発見を感じられるのです。

私の曲はやる度に変化できるように、あえて細かく書き込まないように譜面を作っています。何よりも共演者が目一杯演奏出来ないと曲に生命感が宿りません。そして同じ相手であってもやる度に変化して行く事で、演奏に新鮮さも出て来ます。こうしろああしろと相手に規制をかけ、私の思い道理にやらようとしても、それを求めれば求める程、相手は単に技術だけでこなすようになってしまいます。技術の高い上手な人程そうなってしまって、その人の持ち味は出て来ません。

演奏する曲がどんな曲であっても、先ずは相手の解釈を尊重して、相手が曲に対し、技術を越えて自分自身の感性で挑むようになって初めて曲に命が宿るのです。当然共演者が変わればどんどん曲も変わるし、やる度に新たな展開があって、作曲者としても演奏者としてもそこが面白いのです。これがアンサンブルの醍醐味であり、舞台の本来の姿だと思っています。

色んなやり方があって良いと思います。しかし今はネット配信によって世界がマーケットという時代。目の前のマーケットや小さな仲間内の枠に受けようとするような感性は、もうそろそろ消滅するだろうと思っています。日本人はすぐに村を作りたがるので、仲間内で話題になる事をしたがりますが、そんな事にかまっているような時代ではないと私は感じています。今は世界の人があらゆる感性で、自由に音楽を聴いている時代です。全く違う基準、感覚で自分の曲が簡単にクリック一つで聴かれ、また判断されてしまう時代です。日本人が好きな「上手」や「正統」なんていう小さな枠内の価値観は一切通用しません。日本は音楽だけでなく社会全体が、小さな村意識を越えて次の時代に歩みを進める事が出来るでしょうか。何だか私には危うく感じられて仕方がないのです。

自分の頭の中とは違う感性が、私の曲にどう反応するか、そういう所に私はワクワクしますね。私には派手なエンタメの大舞台での活躍というものは無いですが、自分の作品を世界の人が聴いてくれるかと思うと、良い時代になったと感じています。どんどん作品を創ってリリースして、舞台でも上演して行きたいですね。夏にはヨーロッパ公演も控えていますので、私の曲がどんなふうに受け入れられるのか楽しみです。

相も変わらず取り留めも無く書いてしまいましたが、やはり私は私の道を行くだけですね。「媚びない、群れない、寄りかからない」をモットーにこれからも納得のいく舞台をやって行きます。