自粛解除の方向になって、世の中がだいぶ動き出してきていますが、秋の演奏会やイベントなどが、ここにきて次々に中止になってきています。主催者の方もやりたがらないし、キャンセル料がかかる前に中止して、年内はやめておこうという流れを感じます。人を集める演奏会や演劇公演など、今後開催して行けるのでしょうか?。世の中は本当にどこに向かって行くのか、先が見えないですね。

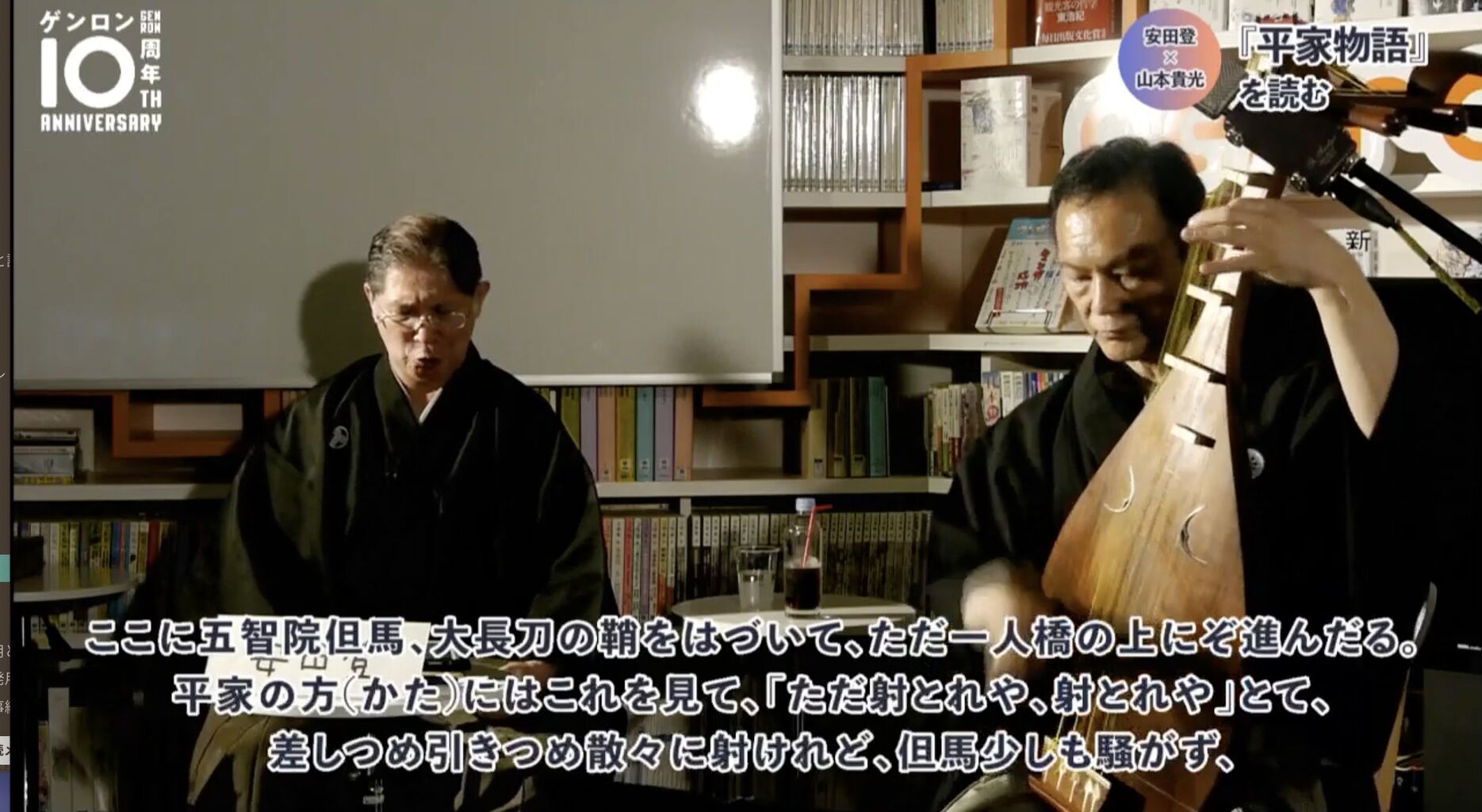

先日は安田登先生と「ゲンロンカフェ」にて無観客によるライブ配信をしてきました。司会は山本貴光さん。いつもと感じが違いましたが、久しぶりに「舞台に立ってる」という感じで楽しかったです。今回は平家物語のお話でしたが、「経正」の話なども出てきて、ついつい脱線してしゃべってしまいました。すいません。大変面白かったです。やっぱりどんな場所でも舞台というものはいいですね。自分の生きるべき場所という気がしますね。

月曜日には琵琶職人の石田克佳さんが来てくれまして、私の大型二号機をピックアップして行ってくれました。これで私の使う塩高モデルの琵琶5面は全て象牙レス仕様になり、心置きなくどこにでも琵琶を持って行って、暴れまわることが出来ます!。

糸口はこのように白蝶貝になります。月マークや覆手(テールピース)の部分も全て象牙の使用を止めて、貝や木などの素材に変更します。

元々塩高モデルは糸口以外には象牙をほとんど使っていなかったのですが、白いプラスティックを使っているところが少々あり、そんな部分も空港などでは象牙と疑われかねないので、そういう部分も全て、見た目が象牙チックな感じにならないような素材に変更してもらいます。5面の塩高モデルの状態は今とても良好に保たれているので、今回の改造で、更にレベルが上がるように調整していきたいですね。琵琶の状態をキープするのは本当に至難の業でして、サワリ、各柱のバランス、絃、ボディーの状態などなど、自分の思う形に調整できるようになるには、大変な時間と労力、そして経験が必要です。これほど手のかかる楽器は他に知りません。まあ歌の伴奏で弾く程度なら、ほどほどに整っていれば良いのかもしれませんが、私は弾き語りではなく「器楽としての琵琶樂」がテーマですので、楽器のメンテナンスに関しては絶対に妥協は出来ないのです。ヴァイオリンやギターの演奏家なら当たり前の話ですが、楽器の状態は音楽家としての生命線ですから、ここは譲れないですね。ギタリストなどは、プロでもアマでも皆さん本当にギターが好きでしょうがないという人が弾いているので、皆さん細部に渡ってかなりの思い入れを持っていますが、それが当たり前なので、拘っているという感覚すらないですね。むしろ琵琶人の様に、自分でサワリの調整もしないという方が、私には理解が難しいです。

毎年6月は一年で一番忙しい時期でして、今年は例外とはいえ、色々と予定が入ってます。それもあって、今月中にメンテをやっておきたかったという訳です。先ず6月10日は琵琶樂人倶楽部が第150回目を迎えます。テーマは「薩摩琵琶で平家を聴く」という予定でしたが、歌唱を伴う演奏会は難しい状況でもありますので、今回はViの田澤明子先生をお迎えして、Viと琵琶による現代邦楽、それと琵琶の独奏曲などをお話と共にお送りします。

13日は安田先生と鎌倉能舞台。20日は毎年恒例の三番町ヒロサロンにて、フルートの神谷和泉さんと小さなコンサート。新作なども交えて楽しくやりたいと思います。そして27日はフラメンコギターの日野道夫先生、尺八の藤田晄聖君とのライブ。それからまだ未定ではありますが、30日には観世流シテ方の津村禮次郎先生と「良寛」の舞台も予定されています。

この感じでまた活動が再開して行くといいのですが・・。とにかく日常が戻り、何事に於いても皆が自分の目で見て、行動できるようになることを願っています。少なくとも芸術活動は、しっかりと自分の言葉で自分の世界を語るようになりたいですね。

2016年の舞台「良寛」津村禮次郎先生と

自宅に籠ってネットばかり見ていると、自分の知りたいものだけが集まってきてしまい、いつしか自分の意見が世界の意見の様に思えてきてしまいます。こういう現象を「フィルターバブル」というそうですが、こんな中に身を置いていたら、自ら「村」を作って閉じこもっているようなもの。こういう時期にこそ、自らを振り返り、何かに囚われていないか、流されていないか、そしてプライドに振り回されていないか、じっくりと見つめ、次の時代を考える時間にしたいものです。世の中をしっかり見据えて、多様性に溢れる現実を受け入れなければ、どんどんと孤立してしまいます。この世の中に在って、はじめて自分自身が存在する意味も価値も出て来ます。閉ざされた中で命だけ保っていても、生きているとは言えない。地球そのものも、多様なものが存在してこそ生命となって、我々を育んでくれるのです。

今後新たな形の活動に移行せざるを得なくなって行くと思いますが、どこまで行ってもリスナーあっての音楽です。特に琵琶の音は是非、皮膚の感触で聴いて味わってもらいたい。スピーカーから出た音でなく、生の振動を感じて欲しいのです。ネット配信で聴いていただくのは勿論嬉しいのですが、新たな形で、琵琶の生音を体験できるような方法を模索して行きたいです。この基本がなくならないように、そのためにも今は機会さえあれば舞台に積極的に立って、今後の舞台の在り方を模索して行きたいと思います。とにもかくにも私は舞台に立ってナンボ。どんな時代になったとしても舞台の上で、自分の音楽を奏でたいですね。

さて今日はこれから、6月末予定の舞台「良寛」の打ち合わせで、脚本和久内明、津村禮次郎両先生とミーティングです。盛り上がってきました!!。