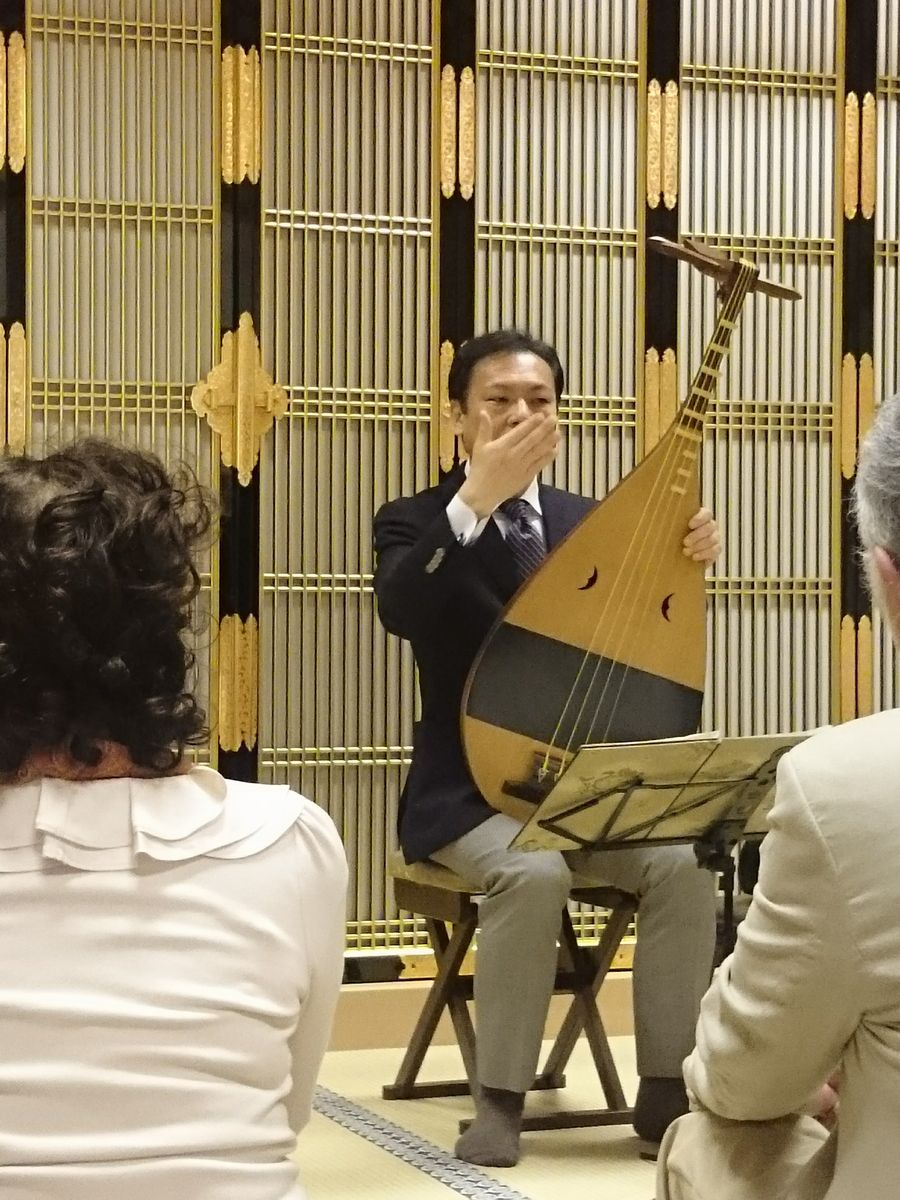

人形町VIJONSにて

今年は安田登先生に声をかけてもらう事が多く、随分と沢山の舞台をやってきたのですが、先生の舞台はパフォーマンスだけでなく、必ずお話しのコーナーもあります。そこでは時々論語の話が出てくるのですが、その中で「而」という言葉にいつも感心してしまいます。「温故而知新」の言葉の間に入っているあれで、「しこうして」と読まれて、特に意味のない字の様に扱われ、訳されもしないことが多いのですが、これを先生は「魔術的時間を呼び出すための無為の重要性」と解説しています。これに私はピンと来るものを感じました。正に私の為にある字だと思えてならないのです。また今、この字は社会にとっても必要な字ではないかと、このところ感じています。

ヴィオロンにて photo新藤義久

私は、自分では琵琶弾きとして先頭を切って飛び回っている方だと思うのですが、周りの人からは「いつもブラブラしているみたいだけど、毎日何やってんの?」と常に聞かれます。今日も言われました。まあSNS等一切やらず、自分の活動を周りにアピールすることもしないので、世間の方からすると確かに暇人風に見えるのでしょう。私としては忙しい人に見られるるよりは、ぶらついているように見える方が嬉しいのですが、ブラブラとほっつき歩くのも仕事の内と思って、のんびり自分のペースでやってます。

天才といわれる人はどうだか知りませんが、私は曲を作っても、何度も推敲を重ねてないと仕上がりません。レコーディングした曲でも、その後に編曲を施したものが少なくないですね。8thCDに琵琶の独奏曲として収録した「西風」は結局デュオ曲として今演奏していますし、同じく「彷徨ふ月」もかなり編曲をし、「壇ノ浦」の崩れもレコーディング直後に手を入れました。CDには手慣れた曲でなく、常にその時の最先端を入れるようにしていますので、1年も経てば結構変わって行く曲が多いです。

曲を創るまでの時間も、創ってからレパートリーになるまで熟成させて行く為の時間も、正に「而」。一見効率の良いやり方には見えないかもしれませんが、そこは「魔術的時間を呼び出すための無為の重要性」という訳です。ずっと寝かせておいたアイデアが、ある時にふと具体的に成ったり、何となく見直した譜面から、劇的なアレンジが浮んできたりするもので、こうした瞬間は、がちがちと毎日努力したのでは現れません。ぶらぶらした時間が在ってこそ目の前に出現するのです。

昨年12月の日本橋富沢町楽琵会にて、Vnの田澤明子先生と

私は、演奏会が続いている時は別として、それ以外は大体、週に1回か2回程大小の舞台に乗っている感じで、ふと1週間程何もない時もたまにあります。お教室をやっている訳ではないので、暇なときは本当にのんびりとさせてもらってます。今はちょうどその時期で、今回は二週間程ぶらついているという稀な時間を楽しんでいます。

前から書いているように、ほぼ全ての仕事で自分の曲(及びアドリブ)しか演奏しないので、いわゆる皆さんが想像しているような練習はほとんどしません。私の毎日は曲を創る事と、創った曲を推敲することです。自分の作った曲に関しては、常に頭の中であれこれとアイデアが巡っていまして、何度も何度も譜面を書き直しています。それをしなくなる頃に、やっと自分のレパートリーとなって行くという寸法です。正に曲が「而」の時間を過ごしているという事でしょうか。

一方琵琶の調整には、かなり膨大な時間を割いて、これだけは誰にも負けない位時間を費やしていると思います。それくらいしないと思う音は出て来ないし、常に音色は追及して行かないと音楽は命を保てません。他のジャンルでは当たり前のことです。薩摩琵琶は日々の「サワリ」の調整を自分でやらないと、まともに鳴ってくれません。歌の伴奏でちょっと合いの手で弾けばよいというような、お稽古事を楽しんでいる人は別として、演奏家として生きて行く人には、楽器の調整は必須の事であり、それだけ楽器が自分の体の一部のように感じられないようでは、音楽は創れません。少なくとも薩摩琵琶のような手のかかる楽器の演奏家には向きませんね。歌手が24時間常に喉の状態に気を遣っているのと同じです。私の日々の中で、サワリの調整は毎日の食事やシャワーを浴びるのと同じようなレベルでやっています。ちょっと気にかかるとか、忘れるという次元のものではなく、もう生きて行くための当然の営みになっています。

兵庫県芸術文化センターホールにて。俳優の伊藤哲哉さん、コントラバスの水野俊介さんと「方丈記」公演 映像はヒグマ春夫さん

先日も俳優の伊藤哲哉さんが我家に来てくれて、早速夕方早い時間からウイスキーを吞りながら、長い事お喋りしていましたが、こういう「而」ともいうべき時間が、大いなるものを生み出すのです。特に伊藤さんと話していると、芸事の先輩でもありますので、色んな発想・アイデアが浮かんできます。

この「而」の時間は演奏会が続いているとなかなか持てないのです。先月は毎週旅の空でしたので、「而」の魔術的時間が持てませんでした。だから暇であるというのは、何かものを創り出す人にとって、とても大切なことであり、自分自身が暇人で居ることが出来るというのは、芸術家の才能の一つとも言えます。

大体人間は忙しくしている方が充実感が持てるので、暇にしていると「何かをしなくてはいけない」と焦り、それが出来ないとまるでダメ人間のように思えてきたり、また定収入が無い事で不安が募ってしまって、創作どころではない状況に陥ってしまう方が多いです。精神的に、また経済的に追い詰められて音楽から離れて行く人をこれまで沢山見て来ました。彼らの気持ちは、自分の実感として痛いほどによく判ります。たまたま私は死なない程度に、音楽で収入を頂いてきましたが、とにもかくにも暇人で居られるというのは、この現代社会の中では、なかなか難しいというのが実感です。

ナレッジカルチャーアカデミーにて。先生らしく立派そうですね??。

何かを創り出すには勉強も確かに必要です。琵琶のような古い歴史がある楽器は、古典の芸能や文学等、お勉強ネタには事欠きません。琵琶弾きとして仕事をやって行くには、こういう勉強は必須ですし、またかなり興味を持ってこうした部分にも接する位でないとプロとして仕事にはなりません。演奏だけしていれば良いというものではありません。

何事も勉強は死ぬまで続くのですが、気を付けなければならないのは、音楽家と学者は全くの別のものだという事。音楽家は勉強や練習オタクに陥ったら、もう音楽家としては成り立ちません。人間、知識を得ると、何か世界が広がったような気がするものですが、それは大いなる幻想。その知識を超えて、そこから新たな世界が見えてきて、初めて「広がった」のであって、知ることは土台でしかないのです。

邦楽をやっていると、大学で特別授業を頼まれたり、ちょっとした講演をお願いされることは多々あります。大学の講師だとか、何だかアカデミックな肩書を付けたがる人が多いですが、そういう所と音楽活動は切り離して行かないと、頭の中が音楽家・舞台人になって行きません。お勉強はどこまで行っても芸術ではない。そういう所から離れて初めて「而」の時間が現れて、様々な魔術的時間が目の前に広がって、作品が生まれて行くのです。曲でも舞台でも生み出し、創造して行くという事が我々の仕事。そこを無くして我々は存在し得ません。

しかしながら世の中は効率主義で何でも計ります。役に立たない事には価値は勿論の事、お金も時間も費やさないですね。先日亡くなった小柴昌俊先生(ご近所さんです)は「私の研究は役に立ちません」と言い放っていたそうだけど、目の前の役に立つような研究しかやらなくなったら、学問ももう終わり、何十年先を見据えてふんだんに資金を使わせるくらいでないと、明日の日本は成り立ちません。

まあ昼間からビールを吞んでぶらついているように見えても、そこは明日の邦楽界の為だと思って、「魔術的時間を呼び出すための無為の時」を過ごしているんだろうと思っていただきたいものです!?。

といいながら今日も昼から吞ってしまった。