急に蒸し暑くなったと思ったら、もう早々に梅雨入りなんですね。毎年、5月半ばから6月いっぱいは一年で一番忙しくなる時期で、あらゆる所を飛び回っているのですが、今年は色々と動きはあるものの、演奏会が少なく時間を持て余しています。しかしまあこういう時にこそ、その人の中身が試される訳で、私は私のやるべきことをやろうと思います。

こういう緊急時には、色んな情報が飛び交うものですが、今はどう見ても、一つの時代が終わり、これから新たな時代が始まるのだといしか思えないですね。

江の島から見た富士山

5月は両親の命日でもありますので、何かと昔の思い出なども蘇って来るのですが、その中に、とても印象深い母の言葉があります。私の母は晩年、陶芸にかなりはまっていて、施設に入る前までは毎日ろくろを引いていました。私は東京から戻って来ると、ちょうど良いサイズの器を物色しては、母の作品を持ち帰って使っていました。未だに使っているものもあります。

もう随分前、20代の頃だったでしょうか、家から持ってきた母の器が割れてしまい、何だか申し訳ない気持ちで実家に電話したのですが、その時母は「物はいつかは壊れる。気にすることはない」と言いました。私はその言葉が今でも頭に残っています。

結局形の在るもの、見えるものは、いつかは消えてしまいます。しかしそれが壊れることによって、始まるものもある。想い出というものが始まり、記憶というものが心の中に出来上がる。そして目に見えず、形の無いもの、手が届かないものだけが心に残って行く。母の言葉がそんな風に、今反復されるのです。物は勿論、音楽でも同じだなといつも思います。エリック・ドルフィーが言ったように、音楽は消えて行くもの。だからこそ心に直接響いてくるのかもしれません。それに余計なもの付け加えると、せっかくの感動も消え失せ、別のものになってしまいます。

J・コルトレーン&E・ドルフィー

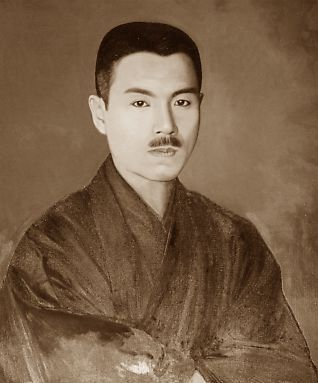

心に残るには形が無い方が良いのかもしれません。永田錦心、鶴田錦史といった琵琶の先人、マイルス・デイビスやジョン・コルトレーンみたいな人の音楽も、今現実に響くことが無いからこそ、強く求めるのかもしれません。私がマイルス・デイビスを追いかけるのも、2度、目の前でライブを見て、マイルスの姿を目に焼き付けたことが大きいですね。2回とも20歳前後の時期という事もあり、あの時の体験が記憶となって、私の心の中に刻まれているのです。

先人達の音楽は現実にもう響かないのですが、肉体と共にその音楽も消えて行くからこそ、心に何かを受け継いだ者が、また新たな音楽を生みだして行くのでしょう。心に何かを得た者は、自分でもやらずにはいられなくなるのでしょうね。先人らが独自のものを作ったように、後に遺された人もまた独自のものを創り上げて行く。それが創造という事であり、その行為が続いている内は、受け継がれているという事だと思います。だから先人の奏で創り上げた音楽の表面の形をなぞっているだけで、その創り出した心への共感が無いものは、物まね以上にならず衰退して行く。それは必然ですね。

一つの終わりがあるからこそ、次のものを「創る」のでしょう。「創造」とは、何か一つのものが終わるからこそ、生まれ出づる概念なのかもしれません。そしてその創る根本である志だったり、その時代に生まれた理由を求め、そこから今現在という中でその魂が新生して行く。

かつて永田錦心は、自らが作り上げた流派 錦心流が、あまりに俗に落ちてゆく様を見て、組織の解散を宣告し、また「洋楽の知識と新たな才能を持った天才が、次代の琵琶樂を創ることを熱望する」と次世代の琵琶樂を創る者に対し、大いなる期待を込めて熱く語りましたが、残念ながら、その志を継ぐ人は彼の身近には誰も居なかった。

かつて永田錦心は、自らが作り上げた流派 錦心流が、あまりに俗に落ちてゆく様を見て、組織の解散を宣告し、また「洋楽の知識と新たな才能を持った天才が、次代の琵琶樂を創ることを熱望する」と次世代の琵琶樂を創る者に対し、大いなる期待を込めて熱く語りましたが、残念ながら、その志を継ぐ人は彼の身近には誰も居なかった。永田錦心は、江戸が終わり明治という新しい時代に生を受けました。新たな琵琶樂は永田錦心から始まったのであり、彼はその志をずっと持ち続けて43年という短すぎる人生を全うしました。上記の言葉は、最初から彼の心の中にずっとあった想いそのものなのでしょう。しかし彼の周りに居た人達は、あまりにも偉大なカリスマである永田錦心という存在が亡くなった事を、受け入れることが出来なかったのかもしれません。尚且つ、その志や存在理由も、音楽にばかり目を向けていて、解していなかったのかもしれません。結局の永田とは距離の離れた所に居た、鶴田錦史がその志と魂を実践して行った事を思うと、私も永田や、マイルス、鶴田という先人達とは離れているからこそ、彼らから何かをくみ取ろうとするのかもしれません。

能力という部分で考えていたら、先人の志と魂を受け継ぐことはなかなか難しいでしょう。それは時代と共にセンスが変わるので、旧価値観に於いての能力や技は、かえって次の時代には足かせになることも多いからです。琵琶の上手=いい声で歌うなんていう概念自体がもう現代で通用しないのです。表面や目の前に拘るあまり、この価値観の変異が判らない人には、そのもっと奥にある想いや志は見えないでしょうね。永田錦心は、新たな時代に新たなセンスを持って旧来の概念をひっくり返し、新しい琵琶樂を創りました。そしてそれを世に認めさせてきた。更にその先に、また新しいセンスと技術を持った天才を熱望していた。一つの時代が終わり、次の時代を生きて行くという自覚がない限り、その永田の想いは判らないだろうし、その魂が心に刻まれることはないでしょう。

天才は自分の創ったものに固執せず、また次の世界に向って新たなものを創り出してゆきます。しかし私のような凡夫は、人でも物でも、とにかく執着が常にあります。さて私は、何を創って行けるのでしょう。先人たちの起こした風をこの身に受けつつ、自分の思う道を突き進むしかないですね。

両親が亡くなって実家も処分してしまいましたので、静岡には私の帰る所は無いのです。今は凪の海も穏やかな気候も、遠きにありて故郷を想うばかりです。現実に帰る場所が無くなり、失われてしまった故郷は、私の中に一つの時代の終わりをもたらし、また新しい自分の世界が出来上がったと思います。そして同時に故郷の記憶や想い出を私の中に残しました。

帰る港がないというのは寂しいものですが、これは多分に今の私の個性に影響しているように思います。割と早い段階で故郷を喪失し、一つの時代が私の中で終わったからこそ、琵琶奏者としてやって来れたのかもしれません。

終わりがあるからこそ、また始まりもある。

これからの社会、そして自分自身が、また新たな時代へと向って行くことを期待します。