急に寒くなりましたね。この所やっと俺の季節が来たという感じがしています。久し振りに革ジャンの手入れもしました。

先日、東洋大学の原田先生がやっているインターネットラジオ番組「室町のコバコ」の収録をしてきました。

原田先生は能の研究者なので、この番組も基本的に能の関係者しか出ないのですが、一応能楽師の津村禮次郎先生や安田登先生と何度も共演しているという事で参加させていただきました。原田先生と津村先生は古い付き合いだそうで、私が津村先生を迎え開催した人形町楽琵会に原田先生がお越しになって以来の御縁です。

6年ほど前、フランスストラスブール大学で原田先生作の「方丈記夢幻」という新作能を津村先生が上演したのですが、その時に私の楽曲を原田先生が選んで使って頂いた事がきっかけで、色々とお付き合いを頂いています。この公演の後、東洋大学井上円了ホールにて「津村禮次郎・能の新たな挑戦 古典芸能と現代」という公演をやり、その時には私が演奏して津村先生に舞って頂きました。

また原田先生が作詞して、私が作曲した、六曲からなる組曲「四季を寿ぐ歌」を創った時には、何度も打ち合わせをさせてもらって上演に漕ぎつけました。その他、毎年東洋大での特別講座を担当させてもらったりして、もうお世話になりっぱなしです。先月樂部の演奏会で久しぶりにお逢いして、今回の収録に誘って頂いた次第です。

放送日は来月の

朝早いのですが、是非お聴きになってみてください。こちらから聴く事が出来ます。室町のコバコ

世阿弥像

世阿弥像

今回は琵琶のお話も勿論したのですが、僭越ながら世阿弥の言葉なども少し自分の体験を照らし合わせて話をさせてもらいました。近世のエンタメ文化に移行する前に、これだけ哲学的に志向する芸能者が居た事に本当に驚くばかりです。原田先生も言っていましたが、中世と近世は大きく文化の根幹が変化したと思います。世の中が安定し、庶民が力を得たことも大きいし、武家や貴族の保護のもとにあった雅楽や能と違い、自分達で工夫して木戸銭が取れるような演目を創っていった歌舞伎とは、その背景も大きく変わって行った事は明らかであり、日本人の感性は大きく変化したと思います。

改めて先人の遺した言葉に向かいながら、とにかくその深遠な哲学には驚くばかり。現代の芸能者でこれだけの哲学を語り遺せる人が居るでしょうか。今一度こうした先人の言葉を読み直し、考えてみようと思いました。そして同時に注目したのはその純粋な姿勢です。芸能関係をやっていると、どうしても、受けが良いかどうかが気になりますし、売れる有名になるというとこも常に視野の中に在ります。特にエンターテイメントが基本となっている現代の音楽・演劇は、稼げるものが凄いものという思考で固まっていますが、私はそこに大きな違和感をずっと抱えていました。

ちょっと極端かもしれませんが、私は現代のエンタテイメント志向がまるで宗教のように思えるのです。何でも売れた方が勝ちという思考は生活全てに渡り、一時でも売れれば良いという低質の賑やかしが常に跋扈している。まるで今迄の芸術の価値を別のものへと変質させるかのように、演奏家も上手さや格好良さを披露し、売る事有名になる事に邁進して行く。

それに対し、いつも書いている永田錦心や鶴田錦史、宮城道雄らは、売れる云々という事よりも、常に次世代を見据え、新たな日本音楽を創ったのです。この社会の中で有名になる、偉くなるという思考とは根本的に違うと思います。今琵琶樂や邦楽・ジャズでも売れる事、有名になる事が最優先になって、更に皆がお上手を目指しているように思えます。もっと音楽を創る人が出てきて欲しいですね。これも時代と言えばそれまでですが、多分アーティストの自己肯定感が著しく低くなっているのでしょう。だから音楽の周りにばかり気が行って、身分の保証を求めるが如く肩書や売り上げを追い求めるのだと思います。ジャズプレイヤーなどは本当に皆さん表面上は上手になったと思うのですが、全く質が変わりましたね。

及ばずながらも、先人たちの目指した世界に近づこうとして次の時代を切り開くような音楽を創るアーティストは、残念ながら見かけなくなりました。

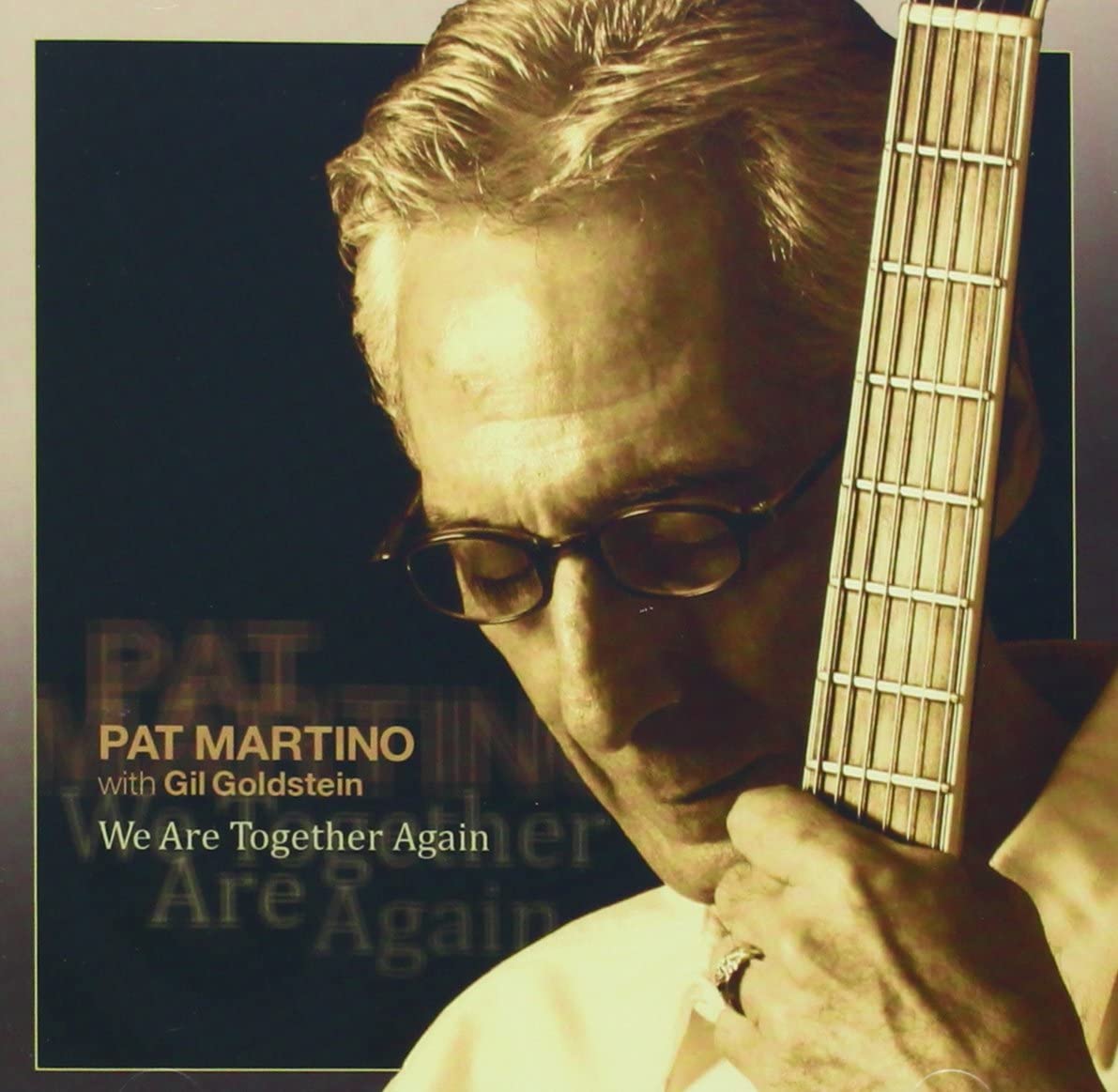

よくこのブログに登場するジャズギタリストのパット・マルティーノは、ジャズファンでも知っている人が少ない程名前は知られていません。しかし彼の遺したものは確実に世界の誰かが何かしらを継承している。ショウビジネスで大ヒットを飛ばす事とは全く無縁な方ですが、確実に彼の音楽に魅了された人が世界中に居るのです。彼の遺したものはこれからもずっと世の中に渡り、彼を追いかけようという人が絶えず世界中に出てくるでしょう。病気を克服しながらも最後迄自分らしく、自分の音楽を追求した彼のようなミュージシャンはもう出て来ないのかもしれませんね。

よくこのブログに登場するジャズギタリストのパット・マルティーノは、ジャズファンでも知っている人が少ない程名前は知られていません。しかし彼の遺したものは確実に世界の誰かが何かしらを継承している。ショウビジネスで大ヒットを飛ばす事とは全く無縁な方ですが、確実に彼の音楽に魅了された人が世界中に居るのです。彼の遺したものはこれからもずっと世の中に渡り、彼を追いかけようという人が絶えず世界中に出てくるでしょう。病気を克服しながらも最後迄自分らしく、自分の音楽を追求した彼のようなミュージシャンはもう出て来ないのかもしれませんね。

音楽には皆エンタテイメント性があり、それは音楽の素晴らしい所ですが、エンタテイメントの面ばかりが肥大して、現代はそこにしか価値を見出そうとしない。ショウビジネスが全てにおいて優先している現代では、音楽に内在するエンタテイメント性が、音楽・芸術の総てを覆い尽くし、洗脳し、本来の創り上げるというその純粋さを吸い取り、奪い取っているように私は思います。

時代は刻々と変化し続けるので、我々もまた変化して行かなければ存在出来ません。世阿弥に「住する所なきを、先ず花と知るべし」と常に変化し続ける事こそが芸の本質という言葉がありますが、社会も世の人々の感性もどんどん変わる現実の中に在って、芸能者は常に世の中と共に歩まなければただの珍しいもの以上には成れません。しかし一方で世に迎合しようとすると、現代のエンタメ文化の中では商品として消費されて行くだけで終わってしまう。この現代の中でどう音楽を創って行くのか、そこを問われていると思います。

音楽に対する純粋さをただのオタク趣味ではなく、現代、次世代を見据え創り遺して行くような視野が必要ですね。どんな時代にあってもその純粋さを失わないというのは大変な事です。

三島由紀夫のインタビュー動画に、愛について語るものが残っているのですが、「愛のカタチというものが公認されてしまうと純粋なものでなくなってしまう」と言い残しています。周りに認めてもらえないからこそ、当事者はそれを貫くために純粋でいようとする。逆に巷で公認され安易に扱われるようになった「愛」はスーパーマーケットで並んでいるようなものになってしまった、と言っていますが、音楽も全く同じだと思いました。時代に迎合するだけでは、スーパーに並んだ商品です。いつも書いているように、永田錦心もパコ・デ・ルシアもピアソラも、ドビュッシーもラベルもジミヘンも最初は異端であり、鶴田錦史もその生き方により同世代の女性達には大層嫌われたそうですが、異端が故にそれを貫く為には純粋な心を持っていなければ貫く事が出来なかったと思いますし、まただからこそそこには強靭なパワーが宿っていた事と思います。異端だからこそ純粋状態だったのでしょう。

三島由紀夫のインタビュー動画に、愛について語るものが残っているのですが、「愛のカタチというものが公認されてしまうと純粋なものでなくなってしまう」と言い残しています。周りに認めてもらえないからこそ、当事者はそれを貫くために純粋でいようとする。逆に巷で公認され安易に扱われるようになった「愛」はスーパーマーケットで並んでいるようなものになってしまった、と言っていますが、音楽も全く同じだと思いました。時代に迎合するだけでは、スーパーに並んだ商品です。いつも書いているように、永田錦心もパコ・デ・ルシアもピアソラも、ドビュッシーもラベルもジミヘンも最初は異端であり、鶴田錦史もその生き方により同世代の女性達には大層嫌われたそうですが、異端が故にそれを貫く為には純粋な心を持っていなければ貫く事が出来なかったと思いますし、まただからこそそこには強靭なパワーが宿っていた事と思います。異端だからこそ純粋状態だったのでしょう。

上記の世阿弥の言葉のように、形は常に変化する。真の芸能者でありたいのであれば、常に変化し続ける事を厭わない位でよいと思います。予定調和の形を求めるようになり、お見事な芸を披露するようになったら、もう芸能者としては終りだと私は思っています。常に創り続け常に変化して行く姿こそ芸能者、芸術家だと考えています。世阿弥の域に辿り着ける事はないと思いますが、せめて我々は先人の創った形ではなく、先人の追求した世界を求め続けたい。それが芸に携わる者の在り方であり、また継承というものではないでしょうか。ある一つの形に寄りかかり、異端であることを止め、お墨付きや肩書をもらって時代に迎合し、正統という名の温かい安全な場所に安住してしまったら、もうそこには純粋な心と創造のエネルギーはどれだけ残っているのでしょう?。

私は普段から「媚びない・群れない・寄りかからない」を合言葉にして常に自分の軸を確認し、余計なものは身に着けないように心がけていますが、そうしていなければ、どうしてもどこか流されてしまう所があるから、合言葉を常に自分に言い聞かせているのです。それだけ時代と共に在る事は難しい。魯山人の「芸術家は位階勲等から遠ざかるべきだ」というのは、まさにその通りで、どんな人でもそういうったものを身に纏うと、純粋な目が曇ってしまうものです。俗悪になるとは言いませんが、どこかで自分と他を比べてしまい、自分はこんなに凄いんだとどこかで誇示したくなる。人間は本当に弱いのです。純粋に音楽をやっていればよいのに、ベテランという名の元に音楽以外の衣をどんどんと纏うようになって、心が音楽から離れて行ってしまうのは残念で仕方がありません。ベテランになればなる程、今まで創り上げた技や作品、経験に寄りかかることなく、余計なものは捨て、身軽で居たいものですね。