やっと穏やかな天気になってきましたね。新緑もすがすがしく、緑に囲まれていると本当に身も心も浄化されるようです。これからは演奏会も目白押しですので、体調を整えてがんばりたいと思います。

この穏やかな天気とは裏腹に世界は目まぐるしく動いていますね。この激動の中にあっては、日本人の感性そのものも変わって行くのは必然ですね・・・。政治や経済に疎い私でも、もう日本の中だけを見て生きては行けない世の中になっているのは、感じない訳にいかないですね。

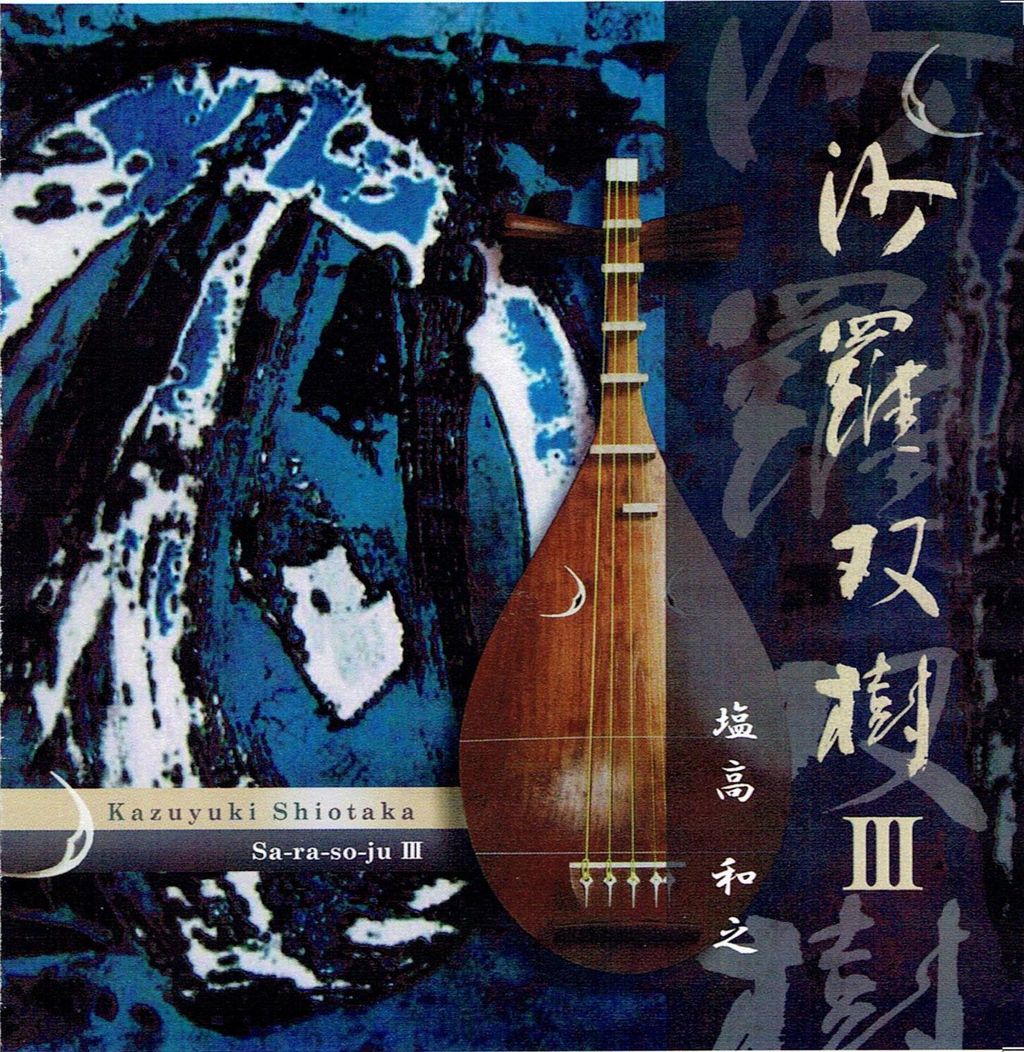

日本は世界一の長い歴史を誇る国ですが、常に外国との接点を持ちながら、これ迄歴史を歩んで来たといえると思います。鎖国もありましたが、古代から(もしかすると原史の頃から)ずっと外交をしてきたのです。そして今、個人で世界と自由に繋がる時代になって、新たな外交時代に入ったのではないでしょうか。私の今迄出した8枚のCDや、作曲家の石井紘美先生の作品に入っている私の演奏が世界に広がり、世界中の人が私の作品・演奏を聴いてくれる。こんな凄い時代に今生きているのです。当然眼差しは世界中に向けられますね。

日本は世界一の長い歴史を誇る国ですが、常に外国との接点を持ちながら、これ迄歴史を歩んで来たといえると思います。鎖国もありましたが、古代から(もしかすると原史の頃から)ずっと外交をしてきたのです。そして今、個人で世界と自由に繋がる時代になって、新たな外交時代に入ったのではないでしょうか。私の今迄出した8枚のCDや、作曲家の石井紘美先生の作品に入っている私の演奏が世界に広がり、世界中の人が私の作品・演奏を聴いてくれる。こんな凄い時代に今生きているのです。当然眼差しは世界中に向けられますね。

私はこれだけ長い歴史を持つ国に生まれたことにとても縁を感じますし、誇らしく思います。これは右とか左とかということでなく、自分が生まれながらにこれだけの歴史を背負って、今ここに在るということに、深く感じるものがあるということです。だからこそ今、「世界の中の日本」という意識が強く湧きあがります。その時に日本の核心となるものは何だろう?、アイデンティティーとは何だろう?。何をもって世界へ音楽を響かせるのか・・・。嫌がおうにでも考えます。

現代では琵琶といえば耳なし芳一であり、薩摩・筑前が一般的のように思われますが、それは琵琶楽の千数百年の歴史からすると、一番最後のほんの100年程でしかないということは、今まで散々書いてきました。樂琵琶から平家琵琶、放浪の琵琶法師、薩摩・筑前などなど、弾き方やスタイルは時代によって様々に変化してきました。

日本の芸能は古より皆声を伴い、声は日本音楽において大変重要な存在であるのは確かなことですが、音楽において、少なくとも歌は歌、楽器は楽器であり、弾き語りというものはひとつのスタイルでしかありません。長唄や義太夫など他のジャンルでは皆声と演奏が分離して発展している。それは、音楽として深まり、レベルが上がって行けば、専門的になって行かなければレベルが上がらないからです。

琵琶は室町時代に平家琵琶が成立し隆盛しましたが、江戸時代にはほとんど途絶える寸前まで衰退しました。もし平家琵琶が三味線音楽のように隆盛を続けていたら、色々なスタイルが出来上がっていったことでしょうね。

薩摩・筑前琵琶はまだ歴史も浅く100年程度。これから歴史を刻んで行くという段階です。正直な所、声に関しては義太夫や謡曲などのレベルにはまだ追いついていない、と私は感じます。鶴田錦史が声に於いて義太夫の技法を取り入れたのは、そういう中で必然であり、一つの発展だったと思いますが、今後薩摩・筑前に於いて声の部分が発展するとしたら、どの方向に向かうのでしょう。弾き語り自体は結構だと思いますが、このままではなかなか他のジャンルに対抗できるほどのレベルに行くのは難しいと、私は思っています。

8thCDレコーディング時 ヴァイオリンの田澤明子さんと

8thCDレコーディング時 ヴァイオリンの田澤明子さんと

明治から薩摩・筑前琵琶が隆盛し、永田錦心によって新しいセンスをもった弾き語りが出来上がり、1960年代からは鶴田錦史によって器楽の分野も出てきました。しかしその後、鶴田の後を発展させる者は居なかった。残念ですね。鶴田錦史の示してくれた道がせっかくあるのですから、そこからまた世界に向かって新たなる道を切り開き、この妙なる音色を響かせたいものです。鶴田錦史によって琵琶の音色は世界に響き渡ったのです。今こそ琵琶の音色の魅力を世界に向かって発信すべき時ではないでしょうか。今後あらゆるスタイルが出てきて、魅力的な作品も創られ、当然それを演奏できるレベルを持った奏者が現れ、レベルが上がり、音楽としての魅力や深さが深まって行くだろうと私は確信しています。琵琶にはそれだけの楽器としてのポテンシャルがあるのです!!。

音楽が発展・展開して行けば、あらゆる楽曲・スタイルが出てきて、そして洗練を経て、必ず楽器の音色を聞かせる器楽が誕生します。それはどの国においても、勿論日本に於いても尺八・篠笛・三味線・筝等々皆同じです。もともと平安時代の樂琵琶においては器楽でした。「啄木」のような素晴らしい独奏曲もあるというのに、琵琶イコール弾き語りと思ってしまうことは、単なる思い込みであり、そこに音楽的・芸術的志向は感じられません。

弾き語りというスタイルに固執していたら、この魅力的な音色を生かすことはいつまで経っても出来ないないと思っています。鶴田錦史が世界に向けてその魅力的な音色を発信したように、今後は私たちも世界に向けて、様々なスタイル、魅力を世界の人に届けたいものですね。

日本の文化は、形は色々と時代によって変わて行きました。しかし表面の形は変わっても、根底にある核のような部分は早々変わらない。形にこだわって、核を見失うようでは本末転倒です。どれを核と見るか、意見の分かれるところではありますが、その部分は日本の風土に生まれ育った人間として受け継ぎ、日本音楽の最先端をやって行きたいですね。そしてそれを次代に受け継いで行ってもらいたい。

眼差しがどこに向けられているか、今一番問われている時代なのではないでしょうか。