確定申告も終わり、のんびりしようと思っていたのですが、今年は作曲をする仕事が幾つかあって、それに掛かりきりだったので、ちょっと御無沙汰になってしまいました。加えて、今年も花粉症がやってきまして、目鼻だけでなく体調も今一つで、どうにも盛り上がりません。

そんな訳で、このところは家に居る事が多いので、息抜きも兼ねてYoutubeなど良く観ています。あらゆるジャンルが観れて、色々な音楽を聴き、多くの発見と刺激を頂けるのは嬉しいですね。良い時代になったもんだ、と何時も思うのですが、何だかエネルギーをあまり感じない音楽が増えている気がしますね。何と言うか、ものすごく演奏技術は上がっていると思うものの、生演奏なのに打ち込みっぽいとでも言いましょうか・・・。

まあ何時の時代にも色んなスタイルが出てくるし、センスも変わって行きますので、有象無象、様々なものが出て来て、自然と淘汰されてその時代に合ったものが残り、且つ時代を超えても魅力を放つものが受け継がれて行くでしょう。時代はこうして移り変わって行くものなんでしょうね。

私は何時の頃からか、音楽や芸術作品はもちろんのこと、人も物も一つのエネルギーとして観るようになってきました。技やスペックはまあどんな洋服を着ているのかな?、という位で、あまり表面の形は気にしないのです。まあ形やスタイルにも時代のセンスがあるので、その辺も大事なのですが、中身のエネルギーがどんな状態なのか一番感じますね。

だから楽器でも身につけるものでも、私がエネルギーを感じるものだけを愛用しています。自ずと世間とはちょっと変わったものが集ってきますね。私専用のオリジナルな仕様の琵琶を使っているのもそういうことです。他の人にとっては弾きにくい楽器かもしれませんが、皆私が求めるエネルギーを持った楽器であり、彼らなくして私の音楽は成立しません。

やはり音楽は魅力あるエネルギーを放っていて欲しいもの。私はいつもそんなところを聴いています。それは演者のエネルギーだったり、曲そのものが持っているそれであったり様々なのですが、スタイルがどうあれ、迫力系でも、か細いほどの独唱などでも、そこにエネルギーを感じると、ぐっと惹き付けられます。楽器などは有機的な生命とはまた意味が違うのでしょうが、エネルギーを感じる楽器と感じない楽器というのは確かにありますね。

一般のリスナーもきっと音楽からエネルギーを聴いているのではないでしょうか。技を聞いたり見たりしているのは音楽をやっている方でしょう。ギタリストだったらギターの腕前は確かに気になりますからね。

しかしながら上手は結構だけれど、その先が見えないような演奏や音楽は、結局エネルギーが弱いのです。ジャズはもう結構前から「何でも弾けます」みたいな方が色々出て来て、残念ながらそんな傾向にどんどん突き進んでいるようですが、今やロックやフラメンコのような魂優先といっても過言ではない音楽でも、お稽古事の延長みたいに、お上手を披露するようなものも多くなっているように思います。多分そんな風に感じているのは私だけではないでしょう・・。

私自身はよく周りから「塩高さんはエネルギーが強い」と、言われる事が多いのですが、勢いがあるのはまあ良いとしても、普段からエネルギーが外に出てしまうのは、如何なもんなのでしょう・・。エネルギーも、音楽として成して行って初めて意味があるので、外にダダ洩れということはまだまだということです。武道の達人はそんな気配は普段出しませんからね。

私自身はあまり自覚がなくて、どちらかと言うとまだエネルギーが足りないと思っている位で、普段は大人しくしているつもりなのですが、どうも自分で思っている姿と他の方が見る姿が違うようです。。

エネルギーをパワーと履き違えると、ろくな事は起きません。「想い」が根底にあってこそはじめて、単なるパワーではなく、エネルギーとして、生命として出てくるのであって、「想い」の無い、単なる技術や知識にはエネルギーを感じないし、それらが悪用されれば原爆にも毒薬にもなってしまう怖さがあります。パワーが漲っているというのはかえって危ないだけなのです。

「想い」は人によって色々な言い方があるかと思いますが、これだけものが溢れ、科学技術も進み、一方地球上では常に紛争が絶えない現代社会にあっては、もうテクノロジーやパワーよりも「想い」がこれからのキーワードになって行くような気がします。

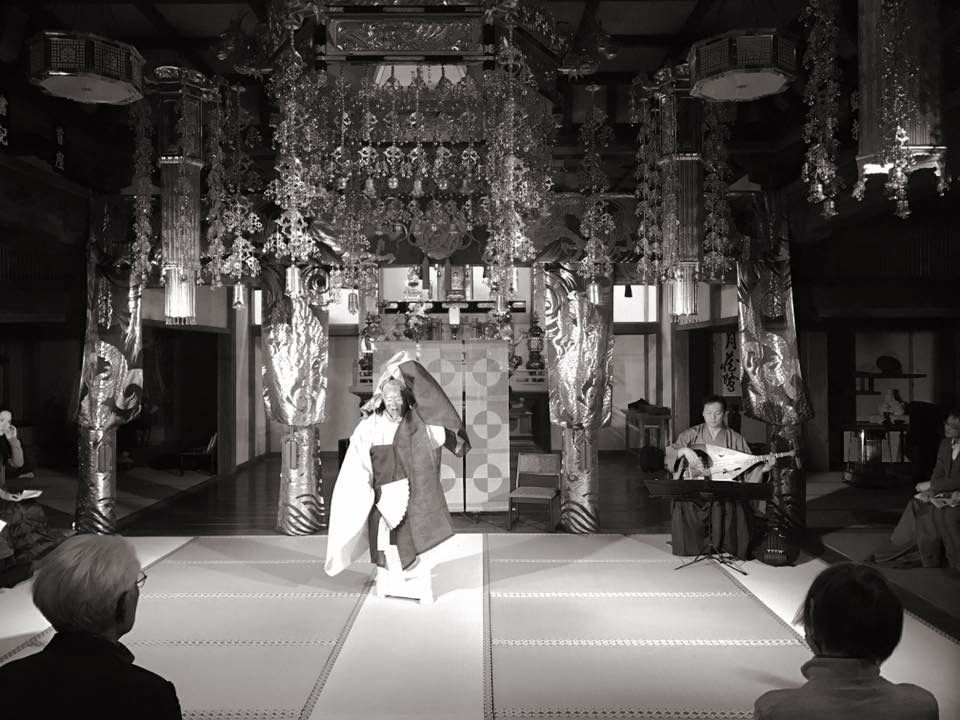

さて来週の第135回琵琶樂人倶楽部は「次代を担う奏者達」シリーズの第7回目です。今回は筑前の岡崎史紘君、そして琵琶製作の勉強もしている薩摩琵琶の伊藤年江さんの登場です。お二人はお稽古事的に上手かどうかということではなく、独自の世界を持って琵琶を弾いていて、これからの活躍が楽しみな奏者です。

琵琶や邦楽など伝統を背負っている(という気になっている)ものは、どうしても先ず先に体裁を作ってしまいがちです。何度も書いていますが、薩摩琵琶は他の邦楽と違って古典ではありません。更に流派として形作られたのが、大正・昭和初期という軍国の時代ですので、ともすると変な方向に行ってしまいます。しっかりと中身を見極め、視線を次の時代に向けて行かないと、音楽として成立してゆかなくなってしまいます。目に見える体裁ほど危ういものはないのです。なんとなく考え無しにやっていては、リスナーに何も届きません。

千年以上の歴史を持つ琵琶楽には、本来とんでもないエネルギーがあるはず。だからこそ今まで伝えられてきたのです。「想い」を持ってぜひとも琵琶を弾いていただきたいし、溢れるエネルギーを感じて欲しいのです。私の次の世代にあたる、このお二人のような方を、これからもどんどん紹介して行きたいですね。

3月13日夜7時30分開演です。私も前座で一曲弾きます。曲目などの詳細は

塩高和之オフィシャルサイト Office Orientaleyes http://biwa-shiotaka.com/ のスケジュール欄を御覧ください。今後の予定などは「琵琶樂人倶楽部」のコーナーをご参照ください。