台風の影響で、猛烈なほどの暑い日々が一転、クーラーも必要ない程の涼しい日々が続いていますね。暑がりの私にとってはありがたいのですが、台風の被害も含め、異常気象やら何やら、世の中大変な感じが、今漂っていますね。

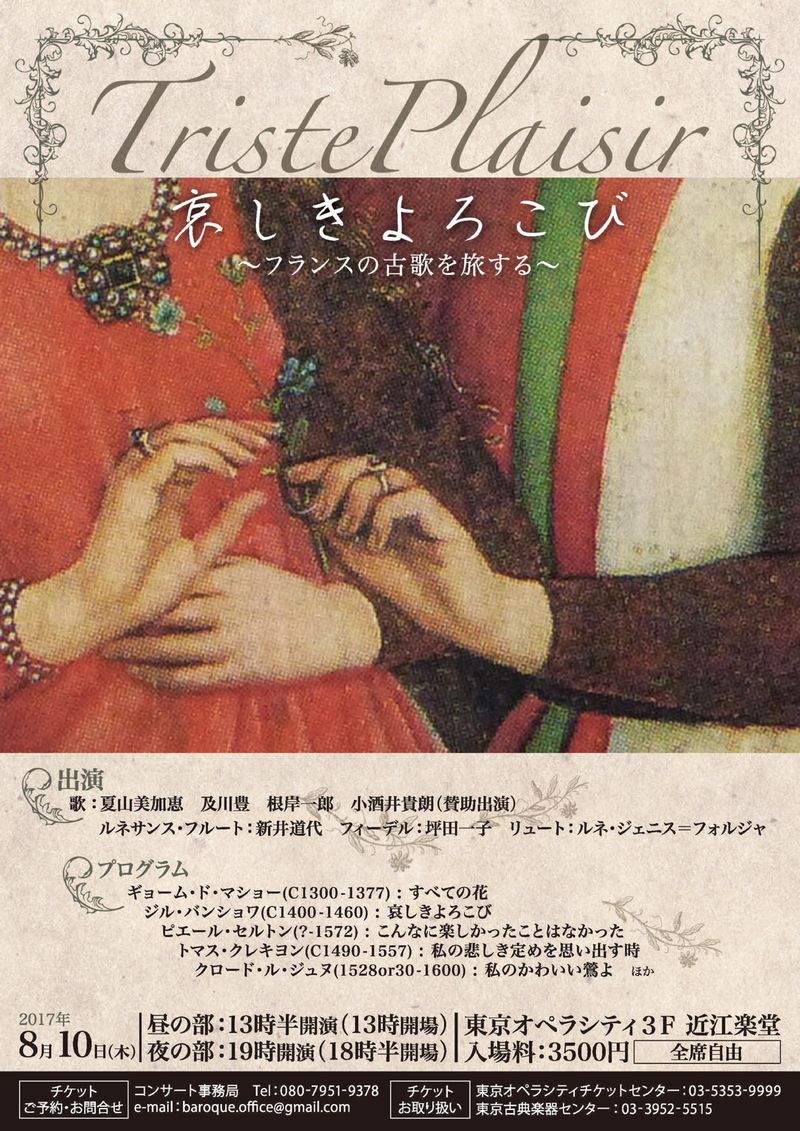

そんな中、先日は近江楽堂で行われた「Triste Plaisir 哀しきよろこび 〜フランスの古歌を旅する〜」という演奏会に行って来ました。この演奏会はオランダ在住の声楽家 夏山美加恵さん主催によるもので、私も久しぶりに夏山さんの歌を堪能させていただきました。

夏山さんとはもう10年数年前からのお付き合い。日本に来るたびにお会いして、お互いの演奏会を聞きに行ったりしています。以前は熊野の補陀落山寺での琵琶演奏会にも来ていただいたり、数年前に東京にいらした時には、旦那様であるでもあるリュート奏者のルネ・ジェニス=フォルジャさんもご一緒して、お蕎麦屋さんで一緒に食事をしたりして親しくさせていただいています。

私は30代の頃、盛んにヨーロッパ古楽を聞いていまして、波多野睦美さんとリュートのつのだたかしさんのコンサートには、もう追っかけ状態で通っていました。ヨーロッパの古楽は今でもよく聴いていますが、今回は何よりも夏山さんの素直な歌声に感じ入りました。夏山さんらしく、情熱を内側で燃やしながらも、静かに穏やかに言葉と音を紡いで行くという風情が素晴らしかったですね。けれんみのない純粋な愛の歌の姿を、あらためて感じました。

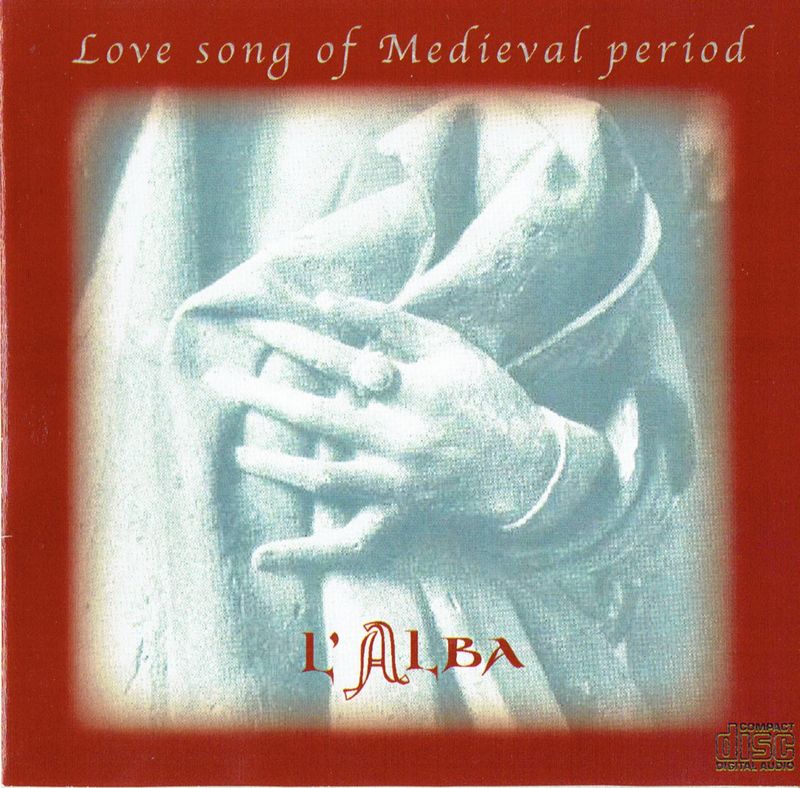

2005年に発表した夏山さんのCD「Love song of Mediaval period L’ALba」

夏山さんの歌は、オペラのような張り上げる歌ではなく、どこまでも自然に素直に言葉をつむいでゆきます。現代にこういう歌い方をして活躍する声楽家がいることが嬉しい限りです。

日本の音大では、未だに旧い体質のオペラ至上主義がまかり通っていて、身体や感性に合わないやり方を押し付けられて、自分らしさを失って音楽を諦めた人も多くいるそうです。

夏山さんは日本に来ると、ワークショップなどを開いていて、そこでは音大での教育に馴染めず音楽を諦めていた方が、彼女の指導で自分の可能性に自信を持ち、また歌に取り組んでゆく方が多いとのこと。実に納得できる話です。日本の音楽教育の現場ではジャンルを問わず、「こうでなけれ」ばという「べき論」が溢れていますが、音楽は多様性にこそ魅力があるのですから、教師は夫々の個性を育てていかなければ教育とはいえません。

琵琶や邦楽界は言わずもがな。クラシックでも邦楽でも、枠にはめようとする教育を改めない限り、素晴らしい素材や感性を持っている人を育だてることは難しいですね。先生のそっくりさんを作り出しても、音楽として意味は無いのです。これでは独自の個性・感性で、新たな時代に新たな音楽を目指した永田錦心、鶴田錦史のような創造性に溢れた逸材は生まれてこないでしょう。あの琵琶楽に対する崇高な志はもう失われてしまうのでしょうか・・・・。

当日は近江堂の中央に丸くステージを作り、聴衆がそのステージを取り囲むようにして聴くという形で、歌声や古楽器の音が天上から降り注ぐような素晴らしい響きでした。

ステージから演奏するのではなく、音楽を皆で分かち合うようなスタイルは大変素晴らしいと思いました。

灰野敬二、田中黎山、私のトリオによるライブ、キッドアイラックホールにて

音楽とは何なのか。今は音楽全てがエンタテイメントとなりつつありますが、目の前を楽しませるだけの、派手で、キャッチーで、びっくりさせるようなものばかりでは想像力も育たないし、はっきり言って物足りない。じっくりと味わうように聴くことが出来る音楽がもっとあって欲しいですね。

先ず音楽を聴く人とやる人が分かち合うことこそ、音楽の原点だと私は思います。それは各地の民族音楽しかり、お祭りしかり、日常での音楽の楽しみしかりではないでしょうか。勿論ショウビジネスの舞台もみんなで盛り上がって楽しいのですが、盛り上がるだけが音楽の魅力ではないはず。静かなる一音を聞き手の感性に届け、喜怒哀楽の表層世界を越え、その先の広大な世界へと飛んでゆくのも妙なる喜びなのです。そこには共感が不可欠だと私は思います。

プロとしてお金を得ることは生きてゆく上で必要です。しかしお金が優先して、お金を得る為に音楽をやり、「食う」ために音楽があるとしたら、いかがでしょう・・・・?。私はそういう音楽を聴きたくはないです。ましてや肩書きをぶら下げているようなものは論外としか言いようがありません。

演じ手と聞き手が共感すること、その共感があってこそプロとして成り立ってゆくのです。売ることが優先ではない。あくまで、他には無い魅力的な時間そして空間を分かち合うことが第一なのです。その時間空間を作り出すレベルが、ただ上手という程度ではなく、類い稀なほど高いからこそプロなのです。派手な衣装や化粧をすることよりも先ずは音楽。その音楽が魅力に溢れていて、はじめて次に演出がある。私はそう思っています。その逆はもう音楽ではない。パフォーマンスでしかない。

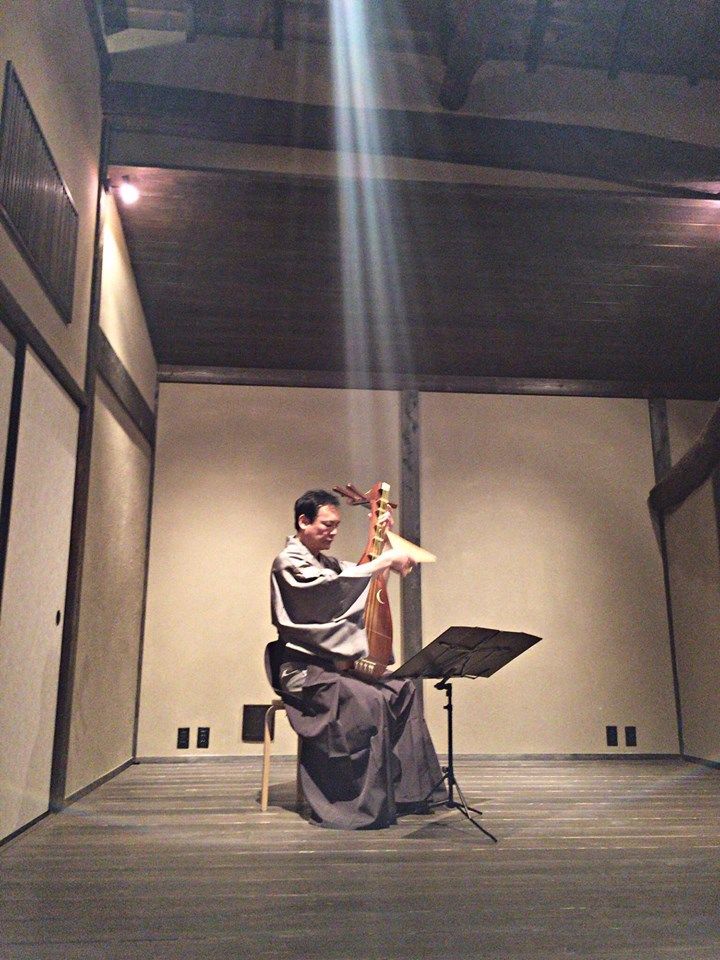

季楽堂にて

現代は音楽家が生きてゆくには大変な時代です。仕事として音楽に関わることも生きる為には必要でしょう。しかし、こと自分の舞台では音楽を最優先にしたいし、何よりも私の音楽を聴いていただきたいのです。

夏山さんの歌を聞きながらあらためて音楽に対する自分の姿を認識しました。