お盆も過ぎ、夏から秋へと気分も少しシフトしてきました。

先日、琵琶樂人倶楽部を一緒にやっている古澤月心宅にてリハーサルをやった折、錦心流で以前発行していた会報誌「水声」を拝見させて頂きました。いや~~熱い!あの頃の琵琶人の志の高さは凄いものがあります。

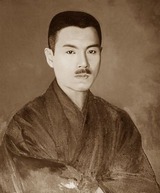

永田錦心が眠る

永田錦心が眠る

琵琶を芸術音楽として完成させたいという永田錦心の志を受け継ぎ、闘志に燃えた若者達が熱い熱い議論を交わしています。琵琶に関わる人が多かったから人材も実に豊富だったろうし、永田錦心も当時30代で、歯に衣着せぬ勢いでガンガン言い放っている。今では物議を醸しだしそうな物言いも含めて、実に沢山の言葉を永田は残しているのですが、何処をとっても、いつも私が感じている事、言いたい事を全て永田錦心が言ってくれている。もう他人とは思えません。

とにかく永田は琵琶楽を芸術音楽にしたい、という一心がその生涯貫いていました。世界を見れば明治~大正という時代は、絵画では印象派が明治の初期から中期に勃興し、大正に入るとダダ、シュールの風が吹き荒れ、音楽ではドビュッシー、ラベルが活躍し、現代音楽の時代が始まるなど、正に世界の芸術界が沸騰していた頃。ゴールデンエイジシンドロームなんて言葉で言われている時代です。永田は画家でもあったし、血気盛んな青年が世界の最先端芸術を見聞きしない訳はない。貪欲なまでに求めた事でしょう。大衆芸能の流行音楽に甘んじることなど、新時代の芸術音楽を目指す事に燃えていた永田にはとても出来なかったのだろうと思います。しかし皮肉なことに永田の弟子たちはどんどん大衆芸能路線へと行ってしまいます。

永田はこの状況を嘆きに嘆んで、「何よりも先ず第一に憂うべきは、演奏者そのものが音楽的教養に乏しく、思想が低級であって、しかも利害の打算、名利の争奪にのみ没頭しつつあるという事である。教師について琵琶というものが少し解りかけたかと思えば、直ちにそれによって物質的利益を得ようとする。少し世間から認められて生活が容易になれば、すぐに安逸に流れ、深い研究も新しい創設も忘れ果ててしまふ、これが琵琶を弾奏して生活する者に共通の現状である」

と言っています。常に芸術家であらんとする永田にとって、ちょっとばかり弾けるようになって、安易に受け狙いをする者、有名になる事ばかり考えている者、手慣れた技でやっつけ仕事をして研究探究をしない者は許せなかったのでしょう。そういうもの達へ強烈なパンチを放っているという訳です。永田の言葉からはここまで言っていいの?という位にその熱い気持ちが伝わって来るのです。私自身も常に永田錦心の残した言葉を想い出し、日々怠らないようにしていますが、現代では琵琶で生活しているプロすらほとんど居ないのが現状。そんなアマチュアレベルでさえ、上記のような琵琶人が闊歩しているのだから、永田錦心の憂いもなかなか晴れる事は無いですね。

プロとしてお金を稼ぐというのは大事な事です。責任も大きいし、何よりもここから逃げていてはいけないのです。中には薩摩琵琶は武士道の音楽だから、お金を取らないことが美徳で高潔だなんて事を言って、 聞くに堪えないような演奏を得意になってやる人もありますが、そんなものは素人の逃げ口上でしかないと私には思えます。世の中は厳しいのです。どんな仕事でも一生プロとしてやり続けてやっと一人前。それが途中で出来なくなった人は、やっぱりアマチュアでしかないのです。

聞くに堪えないような演奏を得意になってやる人もありますが、そんなものは素人の逃げ口上でしかないと私には思えます。世の中は厳しいのです。どんな仕事でも一生プロとしてやり続けてやっと一人前。それが途中で出来なくなった人は、やっぱりアマチュアでしかないのです。

先ずは聞いてもらって評価を頂いて、お金を稼いで生活して行けるレベルに達して初めてプロの音楽家としてのスタートです。そしてその演奏が「喰っていくための芸」に陥り、目の前の日銭を稼ごうとするような程度のものであればそれまでの事。その根性は永田の志とは一番遠い所にあると言わざるを得ないでしょう。

どんな音楽家が居ても良いし、その人の好きにやれば良い。すべて自由です。だからこそ私は志を持ってやりたいし、その指針となるものこそ永田錦心の姿勢なのです。「これが俺の人生なんだぜ」なんてうそぶいて何時まで経っても手慣れた所で同じような事を繰り返すようにはなりたくないですね。

琵琶楽全体が大衆芸能化して行くのは永田にとっては耐え難い事だったろうと思います。自分が時代の先端切って突き進んで、琵琶楽に新しいセンス提示し、組織も創り上げ広めて行った先が、自分の描いた世界とはまるで逆方向に行くとは・・・。自ら「錦心流解体」と叫んだその気持ちもよく判ります。

しかしその志は、少ないけれども確かに受け継がれていると私は思っています。幸い私がお付き合いしている方々は、皆常に新しい展開、新しい曲、次世代に向けた取り組みを怠らない。永田の言う低級な事に躓き、目の前の収入を求め芸の切り売りをするよう連中は居ません。いつもいつも次の舞台をどうしようかと考えている。形は違えど永田錦心の志は確かに現代でも受け継がれているのではないでしょうか。永田は「各自の個性によって独自の道を切り開き、自由なる芸術の発創をしてもらいたい」と言っているのですから、形など問題ではないでしょう。ようは音楽に関わる者としての心です。

私には歴史上の人物で憧れを持ってその残した著書を読んだり、その世界に遊んだり、また史跡を訪ねたりする人物が色々います。道元、空海、良寛・・・キリが無いのですが、自分と同じものを頭のてっぺんから足の先まで強く感じる人物は永田錦心ただ一人です。色々な人物の中に其々自分と似た所を感じるのですが、私は永田錦心の言葉に演奏に自分の行くべき先を見るようなのです。

もう一つ永田錦心の言葉を書いておきましょう

「極言すれば琵琶は今、世間と全く没交渉であって、ただ琵琶村は琵琶村だけで処理して行っているように私は思われてならない」この現状に対し「学ぶべきは西洋音楽であって、それを巧みに取り入れ、琵琶の特質と調和させたならば、一つには琵琶を音楽として世界化せしめ、且つ滅びんとする琵琶に新生命を興へ得るだろうと思う」

と言っています。当時と今は状況が違うので、西洋音楽云々というのは今では当たらないかもしれませんが、かつてジャズマンがモードやインドの思想に新たなものを見出し、新しいジャズを創造して行ったように、また従来の感性に破壊的創造、創造的破壊を持って立ち向かったツァラ、ブルトンらのダダ・シュール、新時代の音楽理論を打ち立てようとしたシェーンベルクらと同じだと思います。

宮城道雄もそうですが、世界中でこの同時期にあちこちで天才が現れて来るというのが面白いですね。琵琶人はもっともっと永田錦心を誇るべきです!!

最後にもう二つ永田の言葉を

「この際に於て、作歌にも演奏にも独自の手腕を備えた大天才が、奇跡的に表れるような事でもあって欲しいものである。それを期待せずにはいられない程、現在の琵琶界が行き詰まっている事を私は痛感するのである」

「多くの水号者がその地位にあぐらを掻いて、自分をその教祖に祭り上げている。自分はその肥大した組織の様を見て後悔していると共 に、それをいずれ破壊するつもりだ。そして西洋音楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する」

私にもう少し才能と頭脳と技術と人間力があれば、この言葉の端っこにでも引っかかったかもしれませんが、残念ながら力及ばず・・。しかし及ばずといってもそこを目指さない訳にはいかない。目指さないような者は、永田錦心の志からも、芸術からももっとも遠く離れた者でしかないのですから・・・・。私は私のやり方でやるのみです。