ちょっとご無沙汰している間にすっかり秋の風情になってきましたね。嬉しい限りです。早く革ジャンを着れる季節になって欲しいものです。

私は、元々何か一筋、何とかバカみたいな人が好きではありません。確かに芸術家や一部の学者は常識を超えてしまっている所があって、一般の方から見ると○○バカみたいに見えるかと思いますが、芸術家達とゆっくり話してみると色んな分野に話が及び、一晩かけても話が尽きない程に面白い。私には一般の方々のほうが視野が狭く、常識に囚われていると感じます。

芸術系には、「是一筋」みたいな事を自ら売りにしているような人も良く見かけますが、格好からして何か特別感を誇示ような恰好をしている人も多く、私はあまり馴染めません。一人称で自分の世界のみで生きていて、自分に寄って来てなびいてくれる人だけを相手にしているような人とは全く話が出来ないです。言い方を変えると、そういう人は相手の話を聞く余裕がないのではないかと思います。自分と違う視点ややり方を持った人と意見を交わす事の出来ない人が本当に多過ぎる。他のものを受け入れ、他に視線を向けるキャパが無いのは、そのままその人の器を示しています。だからやっている事もその器のものしか出て来ない。筝は成りたくないですね。

私は元々あらゆる分野に視野が行き渡る人が好きなんですが、武道の達人も意外な事に精通している人が多いですね。まあ周りの事に視線を向けないようではすぐにやられてしまいますし、当たり前ではあるのですが、結局器の大きさがそのままその人の実力であり魅力だと思えて仕方ありません。 いつも書いているように宮本武蔵はその代表です。武蔵は実にあらゆるのはこのブログでも都度都度書いていますが、絵を描かせれば「枯木鳴鵙図」なんていう名作も遺していますし、仏像も彫れば五輪書のような深く鋭い文章も書く。剣以外の事でも色々と勉強していたんじゃないでしょうか。多分武蔵は世に言われているような天才タイプとはまた違うタイプだったのではないでしょうか。故に、色々と考え、実践してきた末にあの境地に至ったと私は思っています。佐々木小次郎は逆に当時考えられている剣の上手であったが故、それ迄の常識の上から抜け出せない人だったように思うのですが如何でしょう。

武蔵は遅刻して来たり、小舟の櫂を削りその太く長い木刀で戦ったり、その当時としては考えられないやり方を選択して勝利を得ています。心が常識の中にあると、立派でなくてはいけない、その時思える正統でなくてはいけないというバイアスが支配して、その他の世界が見えないものです。 現世に於いて天才と言われている人は、その時点に於いて天才なのであって、言い方を変えれば、既に引かれているレールの上に居るという事で、そこが弱点のように思います。素早く剣が振れる、素早く音が弾ける等というなものは、確かにずば抜けた上手であるかもしれませんが、そこがあるが為にその先の世界が見えない、考えつかないのではないでしょうか。現世では人より多少色んなものが解って、一般の人からすると優れているように思えるかもしれませんが、その先が見えて、現世の常識やルールとは全く違う発想をしているような本物の天才は、そう沢山は居るものではないと思っています。どんなものでも別の視点からすれば正義は悪になり、格好良いものが陳腐に映ったりするのは世の常です。だから広い視野と周りのものを把握する深い知性がある人が次世代スタンダードを創って行くのです。

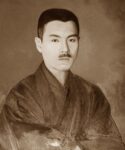

これは音楽家もそうで、なかなか常識やルールから離れられる人は居ません。永田錦心や宮城道雄が凄いのは、そういう当時の常識やルールの遥か上を行く次世代の発想をし、それを実現化・具現化した事です。皆ある程度上手になって名も知れるようになってくると、現世の中で立派な自分でありたいと思うのが通常ですが、そんな所に囚われている時点ですでに天才には程遠い。そんな想いに支配されていると、音楽家としての自分は居なくなって肩書やら評価が気になり、そちらに意識が行ってしまう。本来芸術はそういう俗な心を飛び越えてもっと人間の本質に迫るものであると、私は思うのですが、皆様はどうお考えでしょうか。

私のような凡人は、とにかく小さなことに常に囚われます。実に弱い。だから私はなるべく自分を取り巻く環境に、囚われの原因になるようなものを置かないようにしています。流派や団体などの組織は勿論、小さなグループであっても常に自分のスタンスを感じながら付き合っています。

流派のような小さな枠に入って、そこに我が身をゆだねてしまうと、そのコミュニティーが全てになってしまい、そこに漂う価値観に支配され、そこを離れると何も出来なくなると想い込みがちです。自由にやりたいと思いながら、そんな心にがんじがらめになって留まっている人を何人も見ました。一旦固まった心はなかなか崩れません。流派も会社も正解ではないのです。ルールでもないのです。小さな村の優等生になっても、大きな都会に行けば誰も気にもかけてくれませんし見向きもされません。ちょっとばかり上手なものがあったとしても、大きな世界に行けばもっと凄い奴がわんさか居ます。大きな視野を持って、世の中と繋がる感性こそが音楽本来の魅力だと私は思います。

私は作曲の師である石井紘美先生から「実現可能な曲を書きなさい」と言われ、それ以来自分で作曲したものを弾くというスタイルでやって来ました。それを実現するためには自分の世界をしっかりと保ちながらも、自分を取り巻く社会や時代を感じる感性が無いと、作曲した所で、ただの独りよがりのオタク音楽になってしまいます。自分は世の中は全て繋がりの中で成り立っているという事を解ろうとしないで、がなり立てて主張していても、それはただの一人称の叫びでしかありません。一緒に創り上げるというアンサンブルという概念がない。

例えば好きな人にいくら「愛してる」と言っても二人の関係を築いて行こうという気持ちが無かったら、関係は成り立ちません。ただのストーカーです。音楽でも、メンバーに俺の思うようにやってくれという意識しか持てないような人は音楽を創れません。それが解らないままに一人称の世界に閉じこもって満足しているのはオタク以外の何物でもないのです。

琵琶や尺八などは独奏でやることが多いので、周りとのアンサンブルが出来ない人、やろうとしない人をよく見かけますが、今後日本の伝統芸能に試されているのは最後にはどれだけの器があるかという事だと思えてなりません。