今月から琵琶樂人倶楽部の新シリーズ「平家物語を知ろう」が始まります。のんびりとやるので、忘れた頃にやる感じになると思いますが、ゆっくり掘り下げて行こうと思います。

今回は平家琵琶を弾く津田惠月さんにもちょっと演奏してもらって、ほんのサワリでしかありませんが平曲も聴いてもらいます。津田さんはプロ活動をしている訳ではなく、アマチュアの立場でずっと平曲を稽古している方で、以前も一度演奏してもらったのですが、今回は祇園精舎の冒頭と、橋合戦の一部をやってもらう事になりました。

今回は平家琵琶を弾く津田惠月さんにもちょっと演奏してもらって、ほんのサワリでしかありませんが平曲も聴いてもらいます。津田さんはプロ活動をしている訳ではなく、アマチュアの立場でずっと平曲を稽古している方で、以前も一度演奏してもらったのですが、今回は祇園精舎の冒頭と、橋合戦の一部をやってもらう事になりました。

平曲は名古屋に伝わる盲人伝承のものと、東北で武家の教養として演奏されて来た仙台系と言われるものがありますが、やはり盲人の演奏するものと、晴眼者が譜面を見ながら演奏するものでは、優劣という事でなく、かなり違いがあります。私は愛知県の豊田能楽堂で、名古屋系唯一の盲人演奏者 今井勉検校と御一緒したことがありますが、その声のエネルギーにはびっくりしました。我々が持っている上手い下手という価値観・概念を越えて、独特のエネルギーを感じました。今井検校もお弟子さんがいないそうなので、盲人伝承の系統ももうほどなく絶えてしまうかもしれませんね。

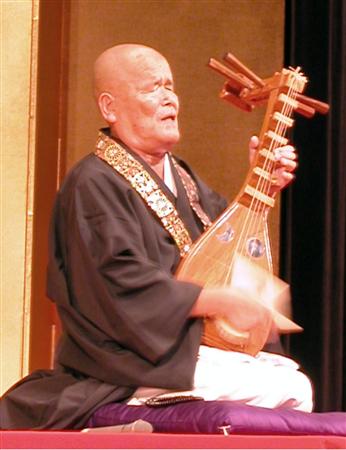

永田法順師

永田法順師

九州日向、今の宮崎県にいらした最後の琵琶盲僧 永田法順さんという方も2010年に亡くなりましたが、最後迄仏弟子は取るが音曲の弟子は取らないと言っていました。永田さんの演奏も目の前で聴いたことがありますが、やはり我々とは違うエネルギーを感じました。もうあの音を継ぐ人も居ないのかと思うと寂しいです。やはり人間にとって目が見えるかどうかという事は、想像以上に大きなことなのでしょう。晴眼者には感じる事の出来ないものを、盲目の方は感じているのだと思います。

そろそろ、仙台系の平曲とは別に、現代の平曲というものも出てくるかもしれませんね。仙台系が歴史の流れの中で、近世に入って、武家の晴眼者の間で成立して行ったように、また新たな歴史が平曲にも出来て平家物語の新たな魅力を発信していったら面白いですね。

日本の琵琶樂は、1000年以上の長い歴史があるにも関わらずまだまだ研究が少なく、私が活動を始めた約25年程前には琵琶樂として全く研究されておらず、伝説や思い入れだけで、何も解明されていない状態でした。大体薩摩琵琶では、その発生当時は平家物語をほとんど取り上げていませんでした。大正時代辺りには人気のエンタメでしたので、平家物語でも、敦盛が名乗りを上げてしまうようなまるで冒険活劇のように仕立て、古典に対する考察や研究という所からはかけ離れてしまいました。もう平家を題材にした大衆芸能として取り上げられていたのです。

いつも書いていますが薩摩琵琶は幕末少し前辺りが発祥とされていて、流派が出来たのは明治40年。まだ組織の形が出来上がって100年程度の音楽です。しかし当時薩摩琵琶の演奏者は古典と称し宣伝している人ばかりでした。特に新しい流派程「古典だ」と言い張っていたのが滑稽でした。ようは箔を付けたくてしょうがなかったのでしょうね。私は正直な所、そういう風潮を見て、浅さはかとしか思えませんでした。

幸い20年程前から武蔵野音大の薦田治子先生が、やっと伝説や思い入れで塗り固められていたものでなく、資料に基づいたまともな歴史をまとめて発表して、やっと琵琶樂の正しい歴史が見えて来ました。しかしまだまだ琵琶樂は研究が足りません。今後も琵琶樂の歴史は更に研究されて、次世代へと繋げて行って欲しいと思います。

このように私は琵琶を手にした最初から、琵琶樂の音楽学分野の著しい遅れを本当に心配をしていて、演奏者の立場から色々と発して行きたいという思いから琵琶樂人倶楽部を立ち上げたのですが、今後琵琶樂史の分野に関しては、薦田先生の後に続く研究者がもっと出てくるのを期待しています。

賢者は過去に学ぶと言いますし、温故知新などとも言いますが、ただ表面を眺めていても、知識が増えるだけで、そこから何か発想するという事はありません。平安時代に武士である平家が何故、急激にのし上がる事が出来たのか。それは財力というだけでなく、伝統や歴史が無い故に0からの発想が出来たからだと私は思います。そして何故ほどなくして平家が没落したという事も、ただ「驕れる平家」というだけでなく、そこに時代の流れを読めず発想を変えられなかった平家一門の姿勢が見てとれるのです。

私は自分なりに古典を読み解く事しか出来ませんが、平家物語をただの軍記物戦記物ではなく、そこに描かれている様々なものを今一度炙り出して行こうと思っています。

今回は平家物語の中の考察という事で、

①仏教的なものと儒教的なもの

②カリスマから組織的なシステムへの変遷

③文章中の音の描写とリズムの妙

先ずはこんなところを話していきたいと思っています。このシリーズは腰を据えて今後もやって行きたいと思うのですが、ちょうど今年は秋の恒例になっている東洋大学文学部特別講座で平家物語を取り上げるので、今回の琵琶樂人倶楽部はその前哨戦もなっています。

こうした古典に対する眼差しを忘れてしまうと、琵琶という楽器はちょっと和風の飛び道具になってしまいます。和服を着て琵琶を持って歌うという、目新しいパフォーマンスに陥ってしまうと千年以上に渡る歴史も色あせてしまいます。何故今自分が壇ノ浦や敦盛を弾き語るのか、その意味も意義も考えずに、珍しいお稽古事の延長でやる人ばかりになっては質は上がらないし、キャラを売っているだけで、琵琶樂の魅力も伝わりません。

薩摩琵琶、特に5絃の薩摩琵琶(錦琵琶)は水藤錦穰師が考案し、昭和に出来た新しい楽器であり、音楽なのです。次の時代を切り開く最先端の音楽を奏でる楽器として生まれたのです。是非次の時代を開くような音楽を奏でて頂きたいなと思っています。

2023年6月14日(水)大85回琵琶樂人倶楽部「平家琵琶を知ろう」

場所:阿佐ヶ谷名曲喫茶ヴィオロン

時間:19時00分開演

料金:1000円)珈琲付き

出演:塩高和之(レクチャー)ゲスト 津田惠月(平曲)

演目:橋合戦 祇園精舎

今は激動の時代。その中に在って次の時代を生きる為のヒントが、古典には沢山書かれているのです。貴族から武家へと権力が移行した平家物語の時代も正に激動の時代でした。その時人間はどんな事をしていたのか、しっかり描かれているのです。是非古典をもう一度味わって頂きたいと思っています。