年末になりましたが、今年も何だか年の瀬という感じがしません。私は若い頃から世の中が同じ方向を向いて盛り上がっているのが好きになれず、あえて洛外に身を置く感じ~つまり天邪鬼~で来たので、年末年始は世の中から離れてでのんびりするのが常です。大体琵琶奏者というのは、普段から人が死ぬような話ばかりやっているせいか、世のおめでたい時期には声がかからないんですよ。私はそんな曲はやっていませんが、毎年12月も半ばを過ぎるとぶらぶらと世の中を徘徊してます。

今年に入ってブログにも時々書いていますが、近頃は何か新たな段階に入ったなと感じています。明らかに仕事の質も変わってきましたし、私の中の発想も変化してきて活動全体が変化しているのです。ターニングポイントに来たという事でしょう。

今年に入ってブログにも時々書いていますが、近頃は何か新たな段階に入ったなと感じています。明らかに仕事の質も変わってきましたし、私の中の発想も変化してきて活動全体が変化しているのです。ターニングポイントに来たという事でしょう。

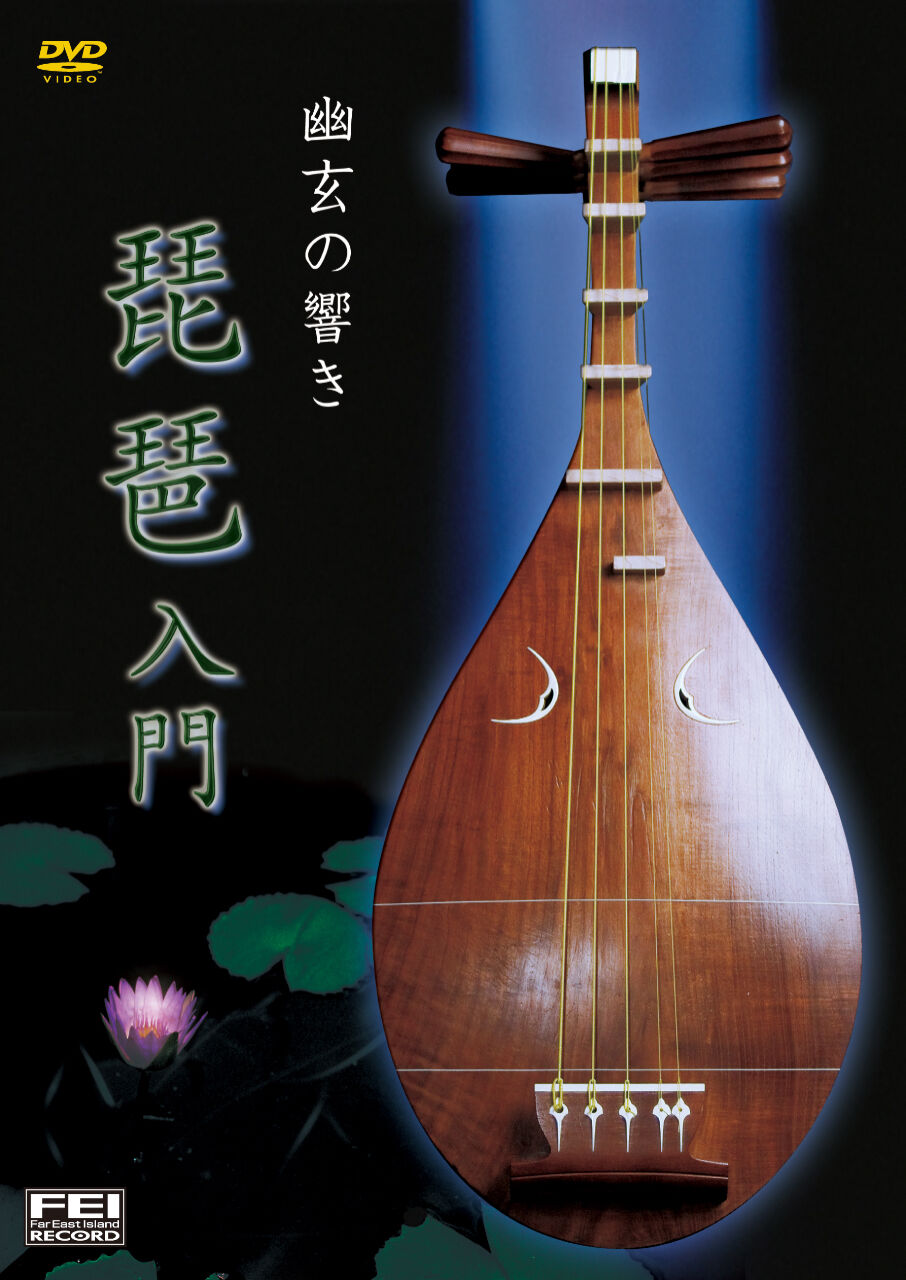

私自身の事ではないのですが、今年の一つの変化として、私の曲を弾く若者が何人も出てきた事ですね。2010年に教則DVDをリリースした時、最後に模範演奏として独奏曲の「風の宴」を収録したのですが、「塩高の曲は難しすぎて模範にならない」と何人にも指摘されました。しかし時が経てば、どんな技術もすぐに真似され追い越されて行くものです。それは超絶の極みにあったパガニーニもヴァン・ヘイレンももう当たり前の技術になっている事を思えば、私の演奏なんぞあっという間に追い越されてしまうのは当然です。まあ私が「やってみろ」とハッパかけてやらせているからなのですが、それにしても凄い勢いで吸収して行くんですね。若さというものは素晴らしい。是非次世代を担ってほしいものです。私自身も先生・先輩方の演奏を真似、色んな作品の良いとこ取りして作品を書いてやってきたので、若者がこうしてぐいぐい領域に突っ込んでくるのは大歓迎です。

私は元々ジャズをやっていたので、琵琶で演奏活動を始めたのがちょっと遅く、30代に入ってからでした。ただジャズが根底にあったお陰で、外側から琵琶樂を見る事が出来たので、自分にとって良い形で活動を展開し、作品も発表してやって来れたと思っています。最初は作曲家の石井紘美先生に琵琶を勧められ、何とも見当がつかないままにスタートしたのですが、石井先生はまるで私の人生を見通していたかのようにアドバイスをくれました。今考えても本当にそうだったんだろうとしか思えません。石井先生に出逢わなけば琵琶弾きには成っていなかっただろうし、その後のロンドンシティー大学での公演をはじめ、様々な演奏活動は、先生が居たからこそ展開して行く事が出来たと思っています。石井先生は一番影響を受けた師匠ですね。こういう出逢いを運命というんでしょうね。

その後、笛の大浦典子さんとコンビを組んで活動していた時が、今から思えば頭も体もフル回転の頃でした。何かに憑りつかれたように笛と琵琶の曲を書きまくり、演奏会も日本全国に導かれ、常に「動」の毎日でした。石井先生そして大浦さんというパートナーがあの時に居なければ今は無いと思います。最近ではヴァイオリニストの田澤明子さんと組んだ事で、私がやりたいと思っていながら今一つ実現できなかった分野が次々と実現して行きました。加えてメゾソプラノの保多由子さんとの出逢いも、更にそれを加速しましたね。つまり色々な方と出逢い、パートナーの存在に導かれ、生かされて来たという事です。

今外に向かって羽ばたこうとしている若者もきっと、それぞれのやり方を模索している事でしょう。大学内の演奏会で演奏したり、大きなイベントに出演したりと色々と報告を受けますが、皆さんそれぞれに活動の糸口を掴んできたようで、良い感じになって来ました。この夏私の代わりにヨーロッパツアーに行ってくれた原口君からも、スペインのサグラダファミリアでの公演の動画が最近送られてきました。本当に皆頼もしいです。是非私のやり方をなぞるのではなく、それぞれに自分で考えて旺盛な活動をしてもらいたいですね。

余談ですが、私は音楽のパートナーとはプライベートな付き合いをほとんどしないのです。たまに打ち上げで同席することはありますが、皆さん私のように管巻いて酒を飲むようなことはせず、演奏が終われば清くさっと帰る方ばかりなので、音楽以外の話をほとんどしません。きっとそんなさっぱりとした付き合い方が音楽を創って行くには良いんでしょうね。これも参考になるかもしれませんね。

自分で曲を作曲して演奏している人間は、常に自分の中に湧き上がる世界を求めるので、それは時代や年齢と共に少しづつ変化するし、作曲作品もそれと同時に変化して行きます。そんな変化の中で付き合いの続くパートナーは、単に合わせてくれるような方では長くパートナーシップは築けません。パートナー自身も常に音楽的な変化をしているからこそ、お互いの変化が化学反応を毎回起こし、常に演奏に緊張感が出てくるのだと思います。25年程前に大浦さんと一緒に初演した「まろばし」は今でも必ず演奏する私の代表曲ですが、この曲は剣の極意である「まろばし」をタイトルにしているだけあって、最初は闘うという姿勢で演奏していました。しかし今は刀鞘を抜かない闘い、というよりもある種の調和を求めて音で会話をするようになって来ました。今でも必ず演奏しますが、この変化は私だけのものでなく、大浦さんの変化でもあり、他に多くの方と演奏してきた軌跡の結果なのです。昨年大浦さんと静岡のお寺で演奏会をやってみて、20年以上に渡る時間の経過が実に素晴らしい充実をもたらしたなと実感しました。

この曲は初演以来、スウェーデンの尺八奏者グンナル・リンデルさんと1stCD「Oriental eyes」でレコーディング。その後、能の笛奏者の阿部慶子さんと2ndCD「MAROBASHI」でレコーディング。オーディオベーシック誌の企画CDでは、長唄の笛奏者の福原百七さんとレコーディング。 更に8thCD「沙羅双樹Ⅲ」では尺八の吉岡龍之介君とレコーディングしてきました。 ウズベクスタン タシケントにあるイルホム劇場にて 指揮編曲:アルチョム・キム 演奏:オムニバスアンサンブルの面々と

ウズベクスタン タシケントにあるイルホム劇場にて 指揮編曲:アルチョム・キム 演奏:オムニバスアンサンブルの面々と

ウズベキスタンではアルチョム・キムさん編曲によるヴァージョンで、現地のネイの奏者と組んで、バックにミニオケを付けて演奏したこともあります。また22年リリースの「Voices from the Ancient World」ではヴァイオリンの田澤明子さんともレコーディングしました。これ迄多くの尺八奏者や笛奏者、時にピアニストなんかとも演奏して来て、私の中で一番発酵熟成が進んでいる曲となっています。

その他にも定番となっているレパートリーはいくつもあるのですが、とにかく何度演奏しても面白い。毎回違うので飽きが来るという事がありませんし、また面白いと思えない人とは演奏はしません。私は譜面をあえて細かく書き込まないようにして、演者が自由に創造性を広げることが出来るように書いていますので、相手の表現が変わると曲も変化してくるのです。だから「まろばし」を演奏するのは、自分も相手もその時の状態が丸裸になってしまうので、今でも何度やってもスリリングです。皆さん私の発想を軽々と超えて大きな世界を描き出してくれる尊敬できる演奏家なので、私は作曲家と同時にプロデューサーのような感覚で演奏することが多いですね。とにかく同じ曲でも、演奏する度に常に生きもののように流動しているのです。

こんなように常に留まる事無く変化を繰り返し、緊張感のある演奏が出来ているというのは幸せな事です。曲がどんどんと熟成し成長して行くのは、本当に嬉しいし。同時に新作も創って良い感じに創造と熟成の両輪が回っています。

今新作で考えているのは能管と薩摩琵琶の作品。これが完成したら次のアルバムの制作に取り掛かります。次のアルバムで10枚目(オムニバスを入れると12枚目)。私の節目ともなるアルバムなので気合も入ります。

これから10年15年先に、私の曲を弾いてみたいという若者が出てくると良いですね。是非私以外の人が弾く「まろばし」や「二つの月」を聴いてみたいものです。

私はとにかく良い作品を創って行きたいです。来年も楽しみです。