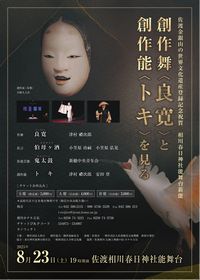

先日、佐渡公演のリハーサルで、津村禮次郎先生の稽古場に行ってきました。歩き方一つとってもベテランの方から学ぶことは沢山ありますね。勉強になりました。舞台に立つ以上は、舞台を降りる最後迄、学ぶ姿勢を持っていないと務まりません。言葉をしゃべるような生きて行く上で必要に迫られて勉強という感覚の無いままに会得するものはまた違う面もあると思いますが、武術や琵琶の演奏ような生活とは別の所にあるものは、学び方の違いで大きな差となって出て来ます。

生活して行く上で琵琶など弾けなくても問題は無いし、武術が出来なくても普段は困りません。こういった特殊な能力を得る為には師匠に就いたり、教則本を見たりしながら勉強するのですが、学ぶという事全体に一番大切なのは、心の持ち方ではないかと私は思っています。

武道では「師をみるな、師のみているものをみよ」なんてよく言われますが、これは師に就いて勉強している人にとって、最大の、そして最高の言葉だろうと思います。師を見ている内は、弟子の視点でからしか見ていない。表面の形は見えていても、その先やその奥は弟子にはまだ見えないし、感じる事も出来ないので、常に弟子の持っている基準点からしか解釈することが出来ません。つまり見ている世界が小さいのです。したがってそこに留まっている以上、その質はいつまで経っても深まりません。衰退して行く芸能などは、皆形しか見えなくなって、表面を真似る事に甘んじ、その先の世界を感じる事が出来ず、劣化が進み、衰退して行くのです。

考えればわかる事ですが、いくら師に就いて習った所で、師と同じになる訳がありません。武道を習っても誰も宮本武蔵のようには成れません。しかし武蔵の「観て」いた世界、武蔵が感じていたその心情を共感を持って共有する事が出来たら、自分なりのやり方を見つけ、自分独自の世界を獲得することが出来るでしょう。武蔵は「観の目強く、見の目弱く」と「五輪書」で書いていますが、見た目を追いかける事よりも、目に見えない事を感じる力が重要です。これは音楽も同じで、技の先、もっと言えば音楽のもっと先の世界を感じられないと、ただの技芸にしかなりません。上手を目指している地は、お稽古事の域に居るという事です。師匠の形を真似る事はその初歩として良い事です。しかしその先に進んで行けるかどうかで大きな差が出て来ます。芸事では「守・破・離」という言葉が有名ですが、離の先を観ることが出来て初めて「創る」事が出来るのです。

武道も音楽も、師匠と自分では人格も体格も性別も年齢も環境も違うのですから、自分が師匠と同じになる事はあり得ません。武蔵はかなり大柄な人で、その腕力も並外れていたそうですが、師匠に出来て自分に出来ない事が何なのか、そこを判らなければ上達はしません。邦楽では師匠の声色から歌い癖までそっくりになる迄やることが修行であり、頑張る事だと思っている人が多いですが、師匠と同じになる事を只管目指して、そこで終わってしまう人は、自身の憧れに囚われ、がんばっている自分に酔っているだけで、自分という存在が把握できていないという事です。まあその程度やれば小さな世界では、それなりに名前も知られるようになると思います。伝統・伝承などと理屈を付けて自分を納得させ、肩書の看板挙げて先生になる位を見据えているのならそれもまた人生かと思いますが、そういった事と音楽とは全くの別物。色んなものに囚われていると、音楽でも武術でもその本質も根理も判らなくなってしまうのです。表面の形を脱し、師匠が見ていただろう世界を何らかの形で共感し得て初めて、自分が創って行く境地に至るもの。その創り上げるという行為を本来は修行というのではないでしょうか。

考えてみれば、私が憧れた人たちは皆、誰にも似ていません。夫々に師に就いたり、参考にする先人が居た事でしょう。でもその表面の技を真似る所で終わらず、自分のスタイルを創り上げ、自分のやり方を見つける事が出来たからこそ、他の物真似でない、独自の世界を表現できたのです。ジャズでもロックでも、ジャンル関係なく自分の世界を創り上げた人だけが音楽家として認められて行くのです。

永田錦心や鶴田錦史は誰かに似ていましたか。マイルスやコルトレーンはどうですか。ジミヘンは、ピアソラは、皆誰にも無い独自のものを創り上げたではありませんか。そういう人に憧れて音楽を始めたのに、その志・精神を受け継がず、表面ばかりを追いかけ、師匠そっくりに上手に弾く事を目指してしまう。そんな先人達が今の弟子の姿を見たらどう思うでしょうか。自分を乗り越え新たな世界を創り上げる弟子こそが真の後継者であり、それを望んでいたのではないでしょうか。是非次世代を担う若者には、自分の世界を創り上げる努力を一生続けて行くのが音楽家だという事を自覚して欲しい。

音楽家は華やかな舞台の裏側に、大いなる孤独も感じる事でしょう。経済的な面も結構厳しく、世の常識の基準ではなかなか生きて行けません。でも偉大なる先人、西行は孤独で漂泊者でもありましたが、その心には孤独な人生への感謝と自分が理想とする世界への追求に満たされて、とても豊かだったのではないでしょうか。森有正は「孤独は孤独であるが故に貴いのではなく、運命によってそれが与えられた時に貴いのである」と書きましたが、表面を飾って虚勢を張って体裁を付け、その場を褒められて自分の心をごまかしている限り、自分の世界は捉えることは出来ません。

例え評価されなくとも、自分の世界をどこまでも追及する姿勢を忘れないで欲しいですね。それが「学ぶ」という事だと私は思います。

「見上げる空は一つなれど果て無し」