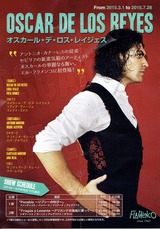

先日、久しぶりに新宿エルフラメンコにて本場もんのフラメンコを観てきました。

出演はオスカール・デ・ロス・レイジェス率いるチーム。本場の一流はさすがに凄い。以前同じエルフラメンコで観たダニエルトーレスのチームもとんでもなくレベル高かったですが、今回のオスカールさんも負けてないです ね。実にいい姿をしている。面構えも申し分ないです。

ね。実にいい姿をしている。面構えも申し分ないです。

バックを務める面々もなかなかの実力。特にカンテ(歌)のアナ・レアルはど迫力の歌いっぷり。なんだかMetで観たステファニー・ブライスを髣髴とさせるような貫録でした。

とにかくリズムが凄いのです。フラメンコを始め民族音楽系では、ジャズのようなレイドバックしたような乗り方でなく、前に前に突っ込んで行くような取り方をするのですが、その躍動感とビシバシと決まりまくるリズムの疾走は、酔ってしまう程の迫力でした。今回のグループは割と伝統的なスタイルが色濃く残っている感じで、ダニエル・トーレスチームのモダンなスタイルとの比較も出来、気持ち良く聴けました。

ジャズやフラメンコ、他ラテン系の音楽はリズムというものがメロディーやハーモニー以上にとても重要な要素ですので、他の文化圏の人にはそう簡単に出来るものではないと思います。日本人でもジャズやラテン、フラメンコのリズム感を本場さながらに体現出来ている人は本当に少ないですね。私も若き日にはこうした音楽を夢中になってやったものですが、今自分で演奏しなくなったのは、正にこのリズム感ゆえなのです。

上手に成ればなる程に、本場の演奏家との違いが見えてくるのです。 ジャズやフラメンコの一流の方々と接してみると、生活習慣から、感情表現、食事、習慣etc.とにかくあまりに違うのです。だから物事に対する感じ方が全く違う。基本的人間性は皆さん素敵な人が多かったですが、日本人からすると自己主張は鬼のように強いし、日本人のように「まあね」なんて事は一切言わないし、「すいません」なんて謝る事は全く無い。そんな彼らの生活の中からあのリズムが出て来るのです。

ジャズやフラメンコの一流の方々と接してみると、生活習慣から、感情表現、食事、習慣etc.とにかくあまりに違うのです。だから物事に対する感じ方が全く違う。基本的人間性は皆さん素敵な人が多かったですが、日本人からすると自己主張は鬼のように強いし、日本人のように「まあね」なんて事は一切言わないし、「すいません」なんて謝る事は全く無い。そんな彼らの生活の中からあのリズムが出て来るのです。

少なくとも日本の中で日本人として生きていたら、とてもあのリズム感や表現力は身に付かないし、日本の中で彼らのように生きたら、毎日がトラブルの連続になってしまう。そんな風に感じました。

今思うのは、自分が生きているこの生活の中から出て来るものをそのままやれば、必ず素晴らしい音楽に成るだろうという事です。真似をしようとするから無理が出て来るのであって、日本の土壌が育んだ日本の文化には、他の国々には存在しない、深く洗練された「間」という独特のリズムがあるのです。リズムを一定の間隔で刻むものとしか捉えていないから、「日本人はリズム感が悪い」なんていう言葉が出て来るのです。リズムがフラメンコやジャズの根幹だとしたら、「間」こそ日本音楽の根幹です。

名残りの桜

名残りの桜

例えば日本語の語りにはとても独特のリズムがあります。一文節の中でも、前半と後半ではスピード感が違うし、抑揚も違う。それを節という名でメロディーのように教えてしまった事が現代の邦楽の間違点だと思います。節を追いかけて唄うようになったら、日本語のリズムが判らなくなってしまう。一つ一つの言葉を吟味して、どの位の勢いや抑揚でやるのか、文節の中で何処を早くして、何処を緩めたり伸ばしたりするのか・・・。語りは自由に出来る分、かなり細かく考察をしないと本来は出来ないのです。それを節の形で覚えて、安易に唄ってしまう事が、一番の問題であり、リズム感に対する大きな誤解のもとになっていると、私は思っています。

かつてアルゼンチンタンゴがヨーロッパに渡り、コンチネンタルタンゴになり、イギリスでは白人達によるブルースが、ブリティッシュブルースとしてジャンルを確立しました。クラシックだって各国それぞれの音楽が在り、ジャズも色々なスタイルのものがある。どんなものであれ自分達のリズム感で、自分達のスタイルに昇華して、ハイレベルの音楽に創り上げてやれば良い事なのではないでしょうか。違う文化圏の音楽を同じようにやる事もない。

日本スタイルのジャズやフラメンコをやればよいし、邦楽だって琵琶だって、其々各人スタイルの違いを打ち立てればよいと思いませんか。それをやろうともしないで、挙句の果てに「リズム感が悪い」なんて事を言い出すのは、思考が「物まね」の域で終わっているという事。コンプレックスの極みとしか思えません。

邦楽に於いても、師匠と自分は違う人格を持った別の人間なのだから、違って当たり前。レベルが高くなればなる程、別のスタイルが出て来て当たり前なのです。守・破・離とは世阿弥の時代から言われている事ですが、いつまでも物真似を繰り返し、低レベルな所で甘んじるのか、それともそれを乗り越え昇華して、新しいスタイルを打ち立てるのか・・・?皆さんはどちらを選びますか?

リズム感は感性そのものであり、自分の生きてきた証でもあると思います。何もジャズやフラメンコのものと同じである必要は無いし、同じであってはいけない。自分の持っているリズム感や感性に誇りを持とう!!。音楽はそこから生まれ、そこから自分の歌が流れ出るのです。ないものねだりや、コンプレックスに囚われていたら、何時まで経っても自分の歌は響かない。自分の歌を高らかに歌おうではありませんか!!

それこそが我らの基本なのですから。