東京では、新年早々に緊急事態宣言が出てしまいました。本当にこれからどうなって行くのでしょうね。

琵琶樂人倶楽部ですが、開演時間を1時間繰り上げて、

18時30分にしました。20時までには終了するようにいたします。時間のお間違えのないようお願いいたします。

そして、23日のギャラクシティープラネタリュウムでの「銀河鉄道の夜」公演ですが、残念なことに今回は延期となってしまいました。主催側は夏頃にはやりたいとのことでしたが、まだいつになるかは未定の状態です。当日プラネタリュウムとの共演を楽しみにしていてくれた皆さま、是非夏にお逢いしましょう。

今年も昨年と同じく、周りの仲間の公演も中止や変更など、かなりばたばたと事態が動いていますが、目に見えないウイルスというのは、本当にどう対処して良いのやら判りませんね。政府が出したルールを守っていれば安全安心というのなら良いのですが、全くそうではないし・・・。

ヨーロッパに居る友人とメールでやり取りしていると、かの地では「コロナと戦う」「VSコロナ」という感じが強いそうです。それが良いかどうかは別として、日本では「何とかなるだろう」という気分が強いですね。情報も錯綜していて、自分ではなかなか判断が出来ませんが、とにかく早く収まるのを祈るばかりです。

現代は全てに於いて物事のヴィジュアル化が進んで、皆目からの情報を得るようになって来ましたので、コロナウイルスのような目に見えないものは対処が難しいのでしょうね。科学的エビデンスなどといわれていますが、そのエビデンス自体が多方向から、まるで違った内容が流れて来ては、どうにもなりません。ヴィジュアルや情報中心に生きている現代人にとって、厳しい現実だと思います。

私にはコロナウイルスの対処は判りませんが、この「禍の時代」といわれる今、現代のヴィジュアル優先、ネット情報優先の生活を見直して、日々の暮らしの中に想像力を働かせ、一人一人の感性や感覚を敏感にして高めて行くのが重要ではないかと思っています。

では、そうするにはどうすれば良いのでしょう?。突拍子もないと思うかもしれませんが、想像力を高めるために是非古典を読んでみて欲しいのです。何を呑気なこと言っているんだ、なんて言われそうですが、想像力を高めるためにはぴったりなんですよ。

古典文学には、実に音の描写が多いのです。昔は映像媒体が無い分、目よりも音によって物事の存在を感じる感性だったのです。リスナーの心の中に絵が浮んで来るように音で描写するのが一般的だったのでしょうね。映像が無いと現代人は物足りないと思うかもしれませんが映像を出してしまうと、その絵にイメージが限定されて、そこからさらに先に想像力が働かないのです。

たとえば「月の夜に」と書かれていたら、人それぞれ色んな情景を思い浮かべるでしょう。時代が変われば感性も違うので、鎌倉時代に生きていた人と現代の人では、それぞれ違う月が出てくるでしょうね。内容に対する解釈も人によって時代によって変わってきます。しかしそれでも尚魅力が尽きない。あらゆる角度からのアプローチも受け止めることが出来る。それくらい懐が大きく面白い。だからこそ古典は残っているのです。

近世の江戸時代辺りになると、古典に対する姿勢もだんだん変わってきます。能の様に抽象性が強いと、脳内VRが発動して受け手側が自分で情景やら、背景やら色んな事を想像して行く方向に向くのですが、歌舞伎になると、とにかく見て楽しいエンタテイメント色が強くなります。観客の想像力を掻き立てる演出も多いですが、舞台セットなどのヴィジュアルが豊富になりますので情景背景などは目からの情報になり、想像力はは登場人物の心情の方に向かいますね。同じ古典でも、色々な描き方がり、また様々な接し方があるのです。それが古典の魅力です。

実際平家物語も近世以降は、だんだん今でいう大河ドラマのようなものとして受け入れて行ったのではないでしょか。安田登先生とよくやっている平家物語の最初の合戦「橋合戦」などは、「矢切の但馬」「筒井の浄妙明秀」「一来法師」「足利又太郎忠綱」等々、独自のキャラを持ったスターが次々に出てきて実にドラマチックで面白いです。

真逆としては、ラストにある「大原御幸」など景色の描写しかないのに、それを読んでいると建礼門院の心情が、何ともこちらに満ちてくるんですよ。この振れ幅。日本人ならではの感性ですね。こうして、様々な形で古典に接して行くと想像力はどんどんと膨らんできて、且つ楽しめます。是非古典を読んで心を豊かにしてもらいたいものです。

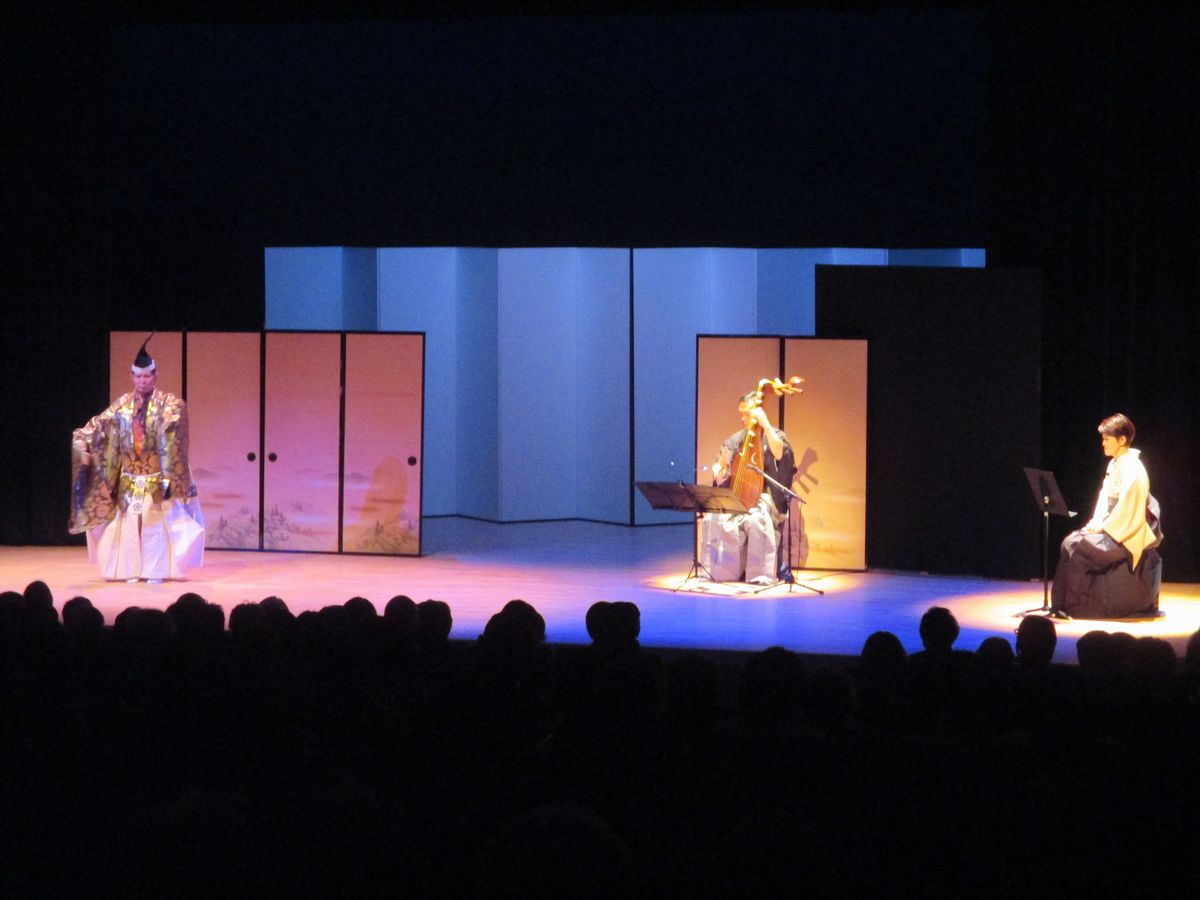

2020年おおぶこもれびホールにて、安田登先生、玉川奈々福さんと

現実社会を見ていると、目の前にある出来事しか見ない人が多いように思います。古典なんて高齢者の趣味位に思っている人も多いかもしれませんが、合理性ばかりを追求し、目の前を楽しませることばかりに囚われ、直ぐに役に立つことだけをやろうとして行くと、世の中に弾力がどんどんと無くなってしまうと思うのは私だけではないでしょう。何も古典の勉強をするというのではなく、接して楽しめばよいのです。何の役にも立たないと思われていた事が、次世代を創り出す技術のきっかけになることも沢山あります。古典にはそのきっかけが詰まっていると思うのですがね・・・。

薩摩琵琶の明治~大正期に創られた曲に「送別」という曲があります。私も30代の頃は得意になって歌っていました。永田錦心の演奏で知られていますが、その曲中に王維の作ったこんな漢詩が入っています。

渭城の朝雨 軽塵を浥す

客舎青青 柳色新たなり

君に勧む更に尽くせ 一杯の酒

西のかた陽関を出ずれば 故人無からん

この時代辺りまでは、まだ古典が当時の社会と繋がっていたのでしょうね。今の世の中から、こんな詩は生まれ来るとは思えません。スマホをいじってSNSで「いいね」を押し合って表面だけで繋がっている人に、この漢詩に立ち現れる深い友情があるでしょうか。酒なんか飲んでいるのは、無駄で、現実からの逃避だと切り捨てる事も出来ますが、酒も無い世の中だったら、こんな情感豊かな詩は生まれて来ませんね。

豪華な暮らしをするだとか、金持ちになるだとか、そんなちまちました現世の枠中の幻想に振り回され、「成功」や「勝ち組」等という虚実を追いかけ、自分の目の前の欲を満足させるだけでは、何とも薄い人生の様に私は感じますね。そんな世の流行に振り回されているような生き方ではなく、豊かでダイナミックな世界に生きたいし、そんな俗な価値観を次世代に伝えたくはありません。

科学技術でも経済でも芸術でも、そこには大きな「夢」があり、人間同士の繋がりがあるのです。古典には先人の夢や営み等、物語を通して人の本来あるべき姿が描かれています。またそれは時代を超えて共感出来るものだから残っているものなので、一つの時代だけに通用するものではないのです。考えてみれば、先人が連綿とそれらの日本人の生きる根幹ともいえるものを繋いでくれたからこそ、この現代日本があるのではないですか。

この状況になって、お上に従っているだけでは解決にならないという事は、皆が実感しているのではないでしょうか。誰かに言われたから従うのではなく、自分で考え、何が大事なのか、自分はどうして行きたいのか、何故そうしたいのか。そういう想いがなければ、何の問題の解決にもなりません。古典に接する事で、どんな時代でも変わらない、人の生きる姿勢を確認し、目の前の事象に対して想像力を持って接して欲しい。と私は思うのです。

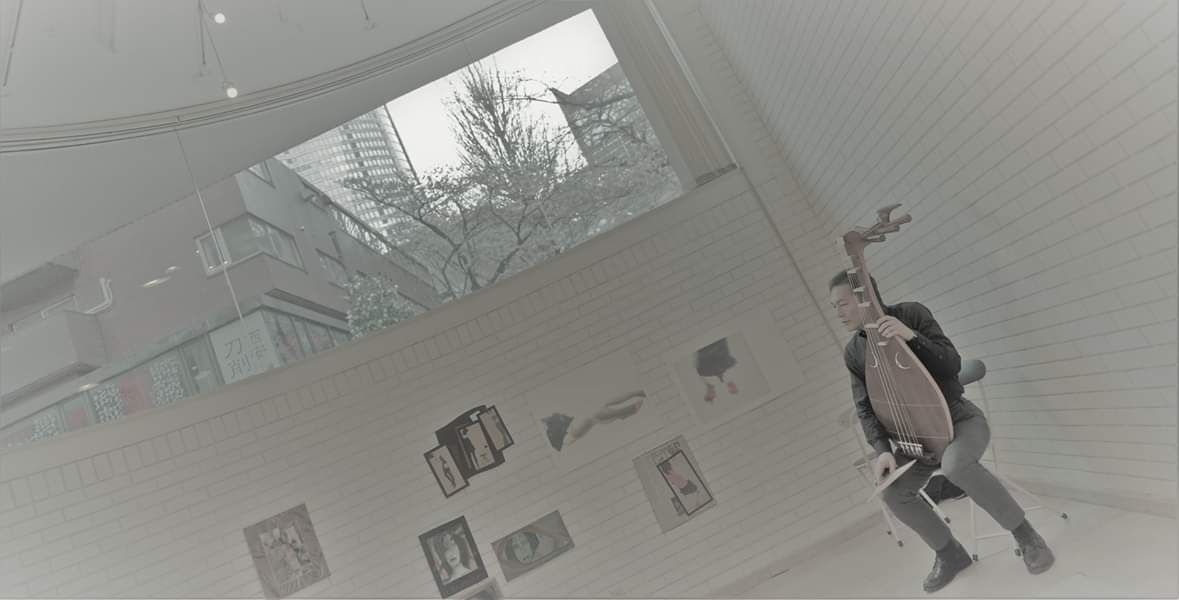

ストライプハウスにて

今こそ、古典に目を向けるべきだと私は思います。このとんでもない現実に、おめでたいと思う人もいると思いますが、過去を知らない人間には次の時代を創り出すことは出来ないのです。目の前の現実を何とかするのは大事なのですが、想像力が欠如した対処は、逆作用しかねない。

また自分の見える所しか見ずに、自分の言っていることが正しいと主張している専門家が多いですが、多少の経験があるが故に、自分の見えている部分以外が「虚」になってしまう例もよくあります。

このブログでは宮本武蔵の「観の目強く 見の目弱く」という言葉をよく引用しますが、目の前しか見えない状態に陥ると、とても危ういのです。

「禍」の時代だからこそ、古典を見直し未来への想像力を豊かにして行くことを、是非お勧めしたいですね。