気温の上下が激しいですね。これから迎える春を期待して、気分も上げていきたいものです。

今年も少しづつ面白い話が舞い込んできています。やっぱり1月にリリースした10thアルバム「AYU NO KAZE」が、1stアルバムの「Orientaleyes」の現代版になっているせいか、活動も何だか20年前の感じが戻ってきたような気がします。

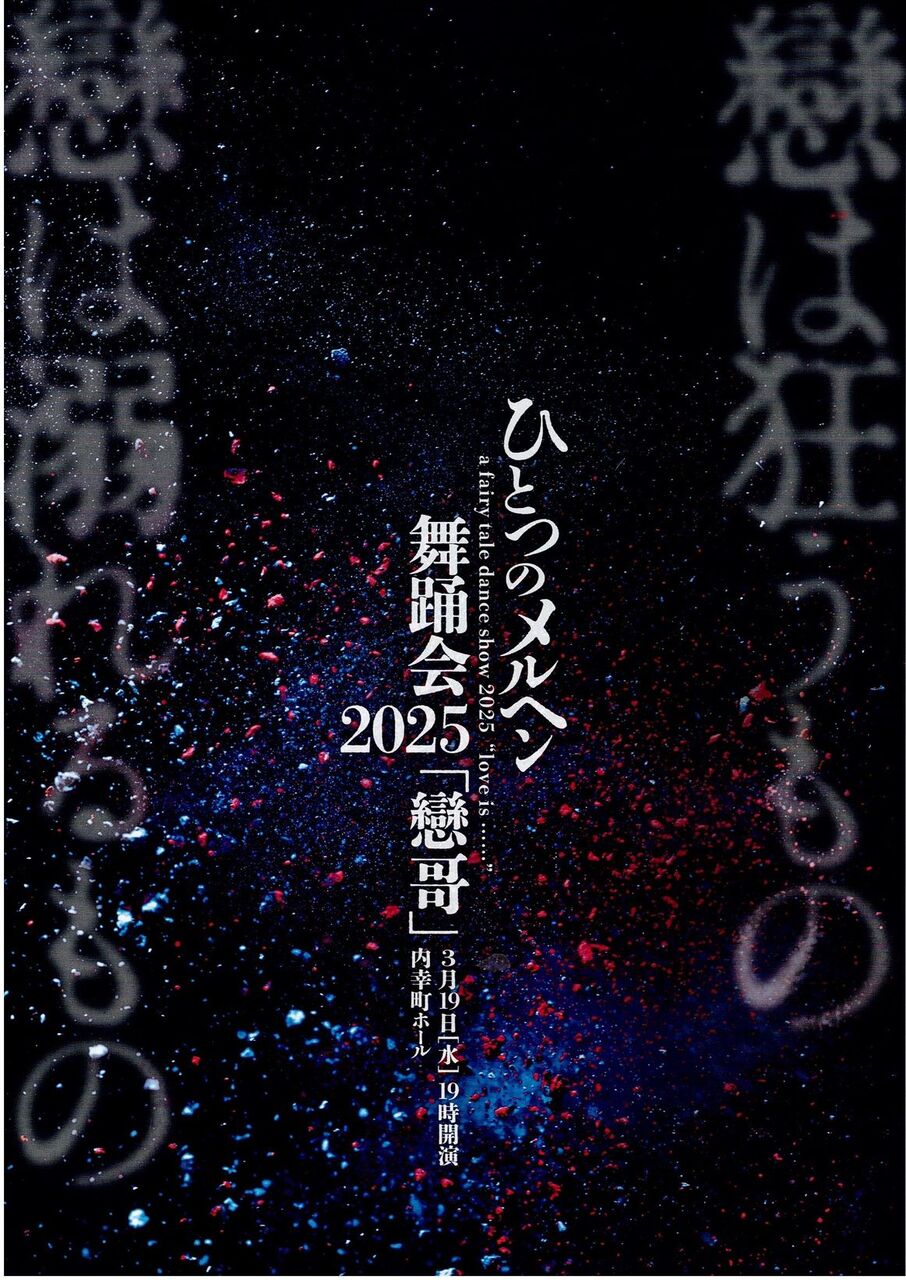

今月はこんな会があります。日舞の花柳茂義美さん主催の会で、2年前にもやった会の続編という形で中原中也の詩を題材とした作品をやります。今回私は茂義美さんとの二人でやる演目だけなのですが、他の演目ではTpの金子雄生さんやBの伊藤啓太さん、ダンスのナオミミリアンさん、詩人の郡宏暢さん等面白い方々が出ます。皆さんルーツにジャズを持っているので、飲み会での話題は尽きません。

今月はこんな会があります。日舞の花柳茂義美さん主催の会で、2年前にもやった会の続編という形で中原中也の詩を題材とした作品をやります。今回私は茂義美さんとの二人でやる演目だけなのですが、他の演目ではTpの金子雄生さんやBの伊藤啓太さん、ダンスのナオミミリアンさん、詩人の郡宏暢さん等面白い方々が出ます。皆さんルーツにジャズを持っているので、飲み会での話題は尽きません。

また5月にも面白いイベントに出演が決まりまして、何だか今年も面白くなりそうです。色んなジャンルの方と御一緒すると本当に楽しいですね。

私はとにかく創るという事を、琵琶でやって来ました。明治という大きな変化の時代に永田錦心が新たな琵琶樂のスタイルを打ち立ててから、水藤錦穰を経て鶴田錦史が活躍する50年60年の間に、これだけの新たな琵琶樂が出来上がって行ったのですから、私も先人と同じように新たな琵琶樂を打ち立てたいですね。伝承はその志を受け継いで初めて伝承した事になるのであって、形を遺す事ではないと思っています。先人達も過去のものを沢山勉強した事と思いますが、そこに安住せず、独自の世界を創ったのです。だから今迄琵琶樂が続いてきたのではないでしょうか。私も及ばずながらその志だけは受け継ぎ、自分で自分なり琵琶樂を創って行きたいと思いやって来ました。勿論これからも同様にやって行きます。

ジャズギタリストのパット・メセニーは、日本のTV番組のインタビューで一番影響を受けたギタリストにウエス・モンゴメリーを上げていました。その中で「一番リスペクトをしているからこそコピーは弾かない」と言っていました。上記のインタビューでもウエス・モンゴメリーへの想いを語り「彼は彼を見つけ、彼のサウンドを見つけ、彼らしくある方法を見つけたのです。それは私にとって大きな教訓でした」と言っているのがとても印象に残っています。多分誰よりも沢山聴いてコピーもアナリーゼもして勉強したのでしょう。でもそれをなぞらず、寄りかからず、ウエスが自分の音楽を創り出していったように、メセニーもメセニーの音楽を創っている、その姿勢が素晴らしいですね。

邦楽とジャズでは確かに感性も何も違いますが、今邦楽に一番欠けているのがこういう部分なのではないでしょうか。勿論お稽古で楽しむのも良いし、好きなように接すれば結構だと思いますが、ぜひ師匠や流祖を尊敬するのであったら、その姿勢や感性を感じ取って欲しいですね。師匠がやろうとした事や、師匠が生涯かけて目指した創造という道に目を向けて欲しい。そしてもし自分がその道で生きて行こうとするのであれば、たとえ師匠には及ばずとも、自分なりの音楽を見つけ、創り出してほしい。それで初めて、少しばかり継承する者の端くれなったという位ではないか、と私は思います。

雅楽や能、近世の邦楽等、日本音楽には奥深い歴史がありますが、いつも書いているように薩摩琵琶はまだ流派が出来て100年程度しかたっておらず、新しい流派は50年程度しか時が経っていません。鶴田錦史の活躍した時代は、ジミヘン、ジャニス・ジョプリン、キングクリムゾン、ツェッペリン、ディープパープル、マイルス、コルトレーン、オーネット・コールマン、ボブ・マーレイ、武満徹、小澤征爾等が活躍した時代。80年代に入って鶴派が少しづつ鶴田流と言われ出した頃は、ピストルズやクラッシュの70年代パンクロックのもっと後、YMO以降のテクノが流行した時代。ジャズならキース・ジャレットやパット・メセニー等が活躍した時代です。実際に鶴田はキース・ジャレットと共演しています。平安時代から続く長い長い歴史のある琵琶樂史の中で、上記の時代と同じ時代の鶴田の音楽を古典と言うのは、さすがの私も無理ですね。

鶴田の「壇ノ浦」はあくまで鶴田の音楽であって、私が「壇ノ浦」を演奏するのであれば、私の「壇ノ浦」を演奏しなければ、私が演奏する意味を見出せません。ヴァイオリニストが自分なりの旺盛な研究と解釈を持ってバッハの無伴奏パルティータを弾くように、あくまで自分の音楽を表現するのが音楽家としての矜持だと私は考えます。

もし今ジミヘンの「Little Wing」をそっくりコピーしてやっても、誰もアーティストとして認めてはくれないでしょう。ただの物真似に過ぎない。リスナーは、現代の人が「Little Wing」をやったらどんな風になるんだろうという期待を持って聴いてくれるのであって、コピーを聴きたい訳ではないのです。自分なりにあの名曲を演奏してこそ、現代にまた命が宿るのではないでしょうか。

邦楽はどうでしょうか。今はリリースしたらそのまま世界発売という時代です。尺八古典本曲を独自解釈で演奏し、新たなスタンダードとして示した海童道祖や横山勝也は世界中で評価されていますが、他はそういう例はあるでしょうか。琵琶は弾いているだけで珍しい、凄いと言われます。そんな所に寄りかかって、流派の曲をそっくりそのまま弾いているだけでは自分の取り巻きにちやほやされるのが関の山ではないでしょうか。習った事が多少上手に弾けるようになって、二言目には伝統やら古典の継承などと言い出し、師匠や流派の名前で体裁と格好をつけ、プロのつもりになって舞台でやるのが邦楽の常識なのだとしたら、それは完全な邦楽の衰退だと思います。もし昔もそんな意識だったら宮城道雄も永田錦心も鶴田錦史も絶対に誕生し得なかったでしょう。鶴田錦史や永田錦心は自分のコピーを弾くそっくりさんを望んだでしょうか。自分を乗り越えて行く者をこそ望んだのではないでしょうか。私にはそうとしか思えません。何度もくどいと思はれるかもしれませんが、永田錦心が大正時代に琵琶新聞上に書いた激文を再掲しておきます。

「多くの水号者(名取)がその地位にあぐらを掻いて、自分をその教祖に祭り上げている。自分はその肥大した組織の様を見て後悔していると共 に、それをいずれ破壊するつもりだ。そして西洋音楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する(意訳)」

右 Vn:田澤明子氏と ベルヴェットサンにて

さて今月の第205回琵琶樂人倶楽部は「仏教と琵琶樂の深い関わり」をテーマに、僧侶であり琵琶奏者でもある安藤けい一さんにお話してもらいます。日本音楽は仏教の思想や信仰と共に生まれ、これ迄脈々をその命を繋いできました。今回はその仏教がどのように琵琶樂と関りを持っているのか話をして頂きます。

2025年3月12日(水) 第205回テーマ 「仏教と琵琶樂の深い関わり」

開演:午後7時開演

会場:阿佐ヶ谷ヴィオロン

料金:1000円(コーヒー付き)

出演:安藤けい一(僧侶・琵琶奏者) 塩高和之(琵琶)

演目:レクチャー「仏教と琵琶樂の深い関わり」 「敦盛」

過去を学び、連綿と受け継がれて来た日本の感性を感じ取り、邦楽が再び日本人の音楽として次の時代をリードして行くようなものにして行きたいですね。