外はもう肌寒いような秋の風が吹いて来ましたね。季節の移り変わりは早いものです。最近では世の中の動向も刻一刻と変わり、体も感性が追い付いていきません。

とはいえ、私はまだ演奏会シーズンの真っただ中。昨日は府中市生涯学習センターでの講座をやってまいりました。お題は「琵琶が奏でた日本の心」。3回シリーズの第一回目で、古代・平安時代を話させて頂きました。

私は学者ではないので、あくまで琵琶楽を広く紹介するということに徹していまして、あまり学術的な文献やら写真やらを示すより、もっとロマンを掻き立てるようなお話を心がけています。勿論演奏も途中にはさみながらやって行きますので、ご興味のある方は第2回、3回に是非お越しください。

第二回 10月23日 中世~近世Ⅰ

第三回 11月 6日 近世Ⅱ~近代~現代

共に14時開演です。

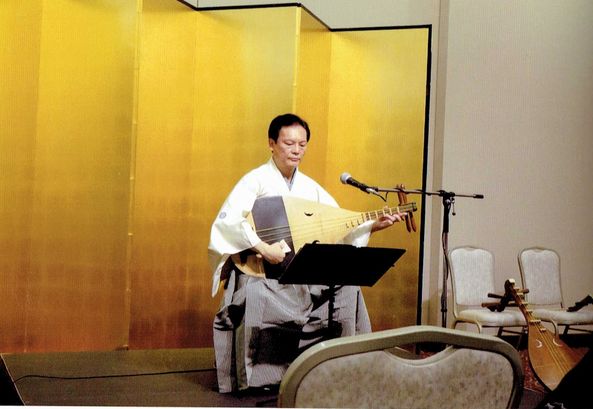

2015年の会レクチャーコンサート 於:如水会館

2015年の会レクチャーコンサート 於:如水会館

私は琵琶の演奏活動をしたすぐから、レクチャーにもかなり力を入れて来ました。最初は色々な大学での公開講座・特別講座ばかりでしたが、最近は美術館や寺社関係のイベント、今回のような市民講座等色々な場面に呼ばれることが多くなりました。毎月の琵琶樂人倶楽部もその一環なのですが、私自身がレクチャーをやりながら勉強しているとも言えますね。

琵琶を始めた頃、相対的に琵琶楽の全体像を語る人がほとんど居なかったのが私には不思議でした。琵琶奏者自体も、自分の流派以外を聞こうともしない。そんな姿にも疑問がありました。これだけ長い歴史があり、日本の文化の底辺を支えてきたものになのに、樂琵琶・平家琵琶・薩摩筑前琵琶は全くバラバラで語られ、大層な伝説みたいなものだけしかなく、その歴史に音楽学的な視線が向けられてこなかったのはおかしい。ならば私のやり方でやろう!という訳です。

日本人はすぐに感覚だけでものを測ろうとします。「なんとなく良い」とか「いいものはいい、理由は無いんだ」などと言って仲間と頷き合って喜んでいる。こういう論理性の欠如は小さな村社会では通用しても、大きな世界では通用しません。訳の分からないお友達同士の感覚としか映らない。

邦楽や琵琶が世の中から取り残され、絶滅危惧種と呼ばれるのは、こういうドメスティックなお友達感覚が原因だと誰もが判っていながらそれを止めなかった。大正や昭和に出来た曲でも、流派の曲は何でも「古典である」と言ってはばからない。戦後成立した流派も、「古典」ということをことさらに口にする。他のジャンルからすれば笑いものにもなりかねないような事を、仲間内感覚でずっとやってきてしまった。それはかえって視野の狭さ、認識の低さを自ら露呈しているようなものです。つまり衰退するにはそれ相応のことがあったということです。

比較文化論、歴史の考察、楽曲に対する新たな視点の発見など、やるべきことは多々あると思います。今後の琵琶界の姿勢と器が問われますね。

薩摩筑前の新しい近代の琵琶楽は、これから社会の中に存在を示し古典になって行くかどうかの瀬戸際にあります。下手をすると明清楽のようになりかねない。クラシック、ジャズ、ロック、ポップス、各国の民族音楽などあらゆる音楽が溢れている現代社会に於いて、100年あるいはまだ50年にも満たない歴史しかない琵琶楽を、本当に日本の古典音楽として、次世代に受け継がせていきたいのか、どうか・・・・?。現状で良い訳がありません。

幸いここ10年程、琵琶楽研究の薦田治子先生がしっかり文献を挙げて、その歴史を解き明かす活動を展開しているので、若い研究者も少しづつ出て来て良い傾向にあると思います。しかし演奏家が付いてきてないですね。自分の流派が一番みたいな感覚の方が多過ぎます。演奏家の方もドメスティックな視線でなく、是非その目を外に向けて頂きたいものです。

歴史のあるものを先の時代へと繋いでゆくには、先ずその歴史を知らなくては先に進むことは出来ません。バッハもベルトークも、マイルスもジミヘンも宮城道雄も永田錦心も鶴田錦史も皆過去をしっかりと認識する事で新たな時代を切り開いていったのです。ちょっとアイデアのある人は居るでしょう、しかし過去を見ずして作り上げたものが後の世に続いた試しはないのです。

歴史のあるものを先の時代へと繋いでゆくには、先ずその歴史を知らなくては先に進むことは出来ません。バッハもベルトークも、マイルスもジミヘンも宮城道雄も永田錦心も鶴田錦史も皆過去をしっかりと認識する事で新たな時代を切り開いていったのです。ちょっとアイデアのある人は居るでしょう、しかし過去を見ずして作り上げたものが後の世に続いた試しはないのです。

過去の歴史を知り、冷静な目を持って全体を見つめるからこそ、そこを土台とし、または否定したりして創造という行為が生まれるのです。硬直した小さな村社会の感覚では、「創造」が出来ないのは当たり前なのです。

技術もまたしかり。ヴィジョンもなく、やりたいものも判らず、教科書通りに上手に弾けても、そこに創造は無いのです。何かを創造するために、それをやり遂げる為に技術を磨くのであって、目的も無く、言われた通りに弾けても意味は無い。それは単なるお稽古事の上達でしかない。何よりも先ずは創造ありき。その創造を成就するために、歴史をひも解き、知識を我がものとして知性を育み、形を成す為に必要な技術を考え磨く、こういう姿勢なくして創造はありえないし、まして次世代に受け継がせることなど出来ません。

私の器でどこまで出来るかは判りません。他の人はまた其々の考え方があるでしょう。しかしこうした日本文化を創ってきた琵琶楽の歴史への考察無くして「琵琶を弾いています」などと言うことは私には考えられません。これだけ日本の歴史に深くかかわってきた琵琶に携わる以上、出来るものはどんどんとやらない訳にはいかないし、私は及ばずながら、日本文化の最先端でありたいと思うのです。勉強も精進も果てしないですが、自分のペースでじっくりと取り組むのが私の人生に与えられた道だと思っています。

さて、明日から和歌山で演奏会、14日は琵琶樂人倶楽部「次代を担う奏者達Ⅲ」若手女流の共演(私は司会役)。週末は近江楽堂にてポリゴノーラシンポジウム&コンサートです。

今年の秋はお休みが出来ないですね。ありがたいことです。