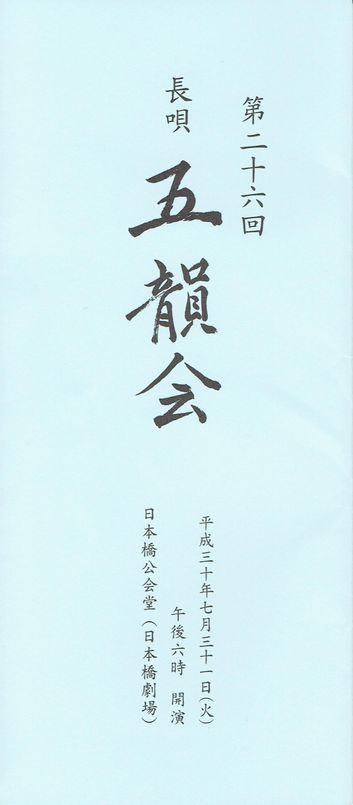

先日、長唄五韻会に行ってきました。毎年やっている会なのですが、ここ数年はなかなかスケジュールが合わず伺えなかったので、久しぶりに粋のいい長唄をたっぷりと聞いてきました。

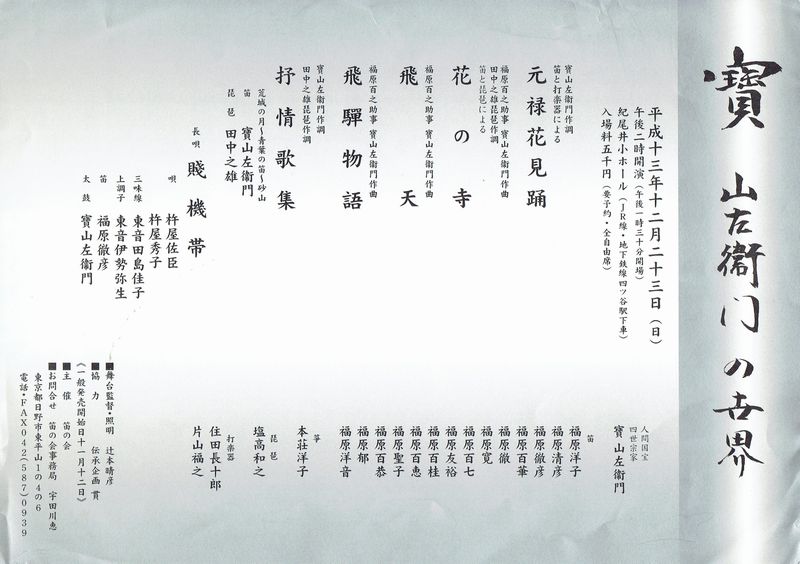

私自身も平成19年の第15回の時に、五韻会同人の福原百七さんに声をかけてもらって、百七さんとデュオで出演したことがありますが、私は元々邦楽舞台のデビューが長唄福原流の寶山左衛門先生の舞台でしたので、長唄は私にとって邦楽の中でもわりと身近なところにあります。

私自身も平成19年の第15回の時に、五韻会同人の福原百七さんに声をかけてもらって、百七さんとデュオで出演したことがありますが、私は元々邦楽舞台のデビューが長唄福原流の寶山左衛門先生の舞台でしたので、長唄は私にとって邦楽の中でもわりと身近なところにあります。百七さんとは寶先生の舞台でご一緒してから、ライブやらレコーディング、演劇舞台など色々と一緒にやってきました。現在の福原流家元 百之助さんと私と百七さんの三人で百七さんの作品の初演などもやったりして、何かと縁が深いのです。

中でも、もう廃刊したオーディオベーシック誌の付録CDの録音は想い出深いですね。故香川一朝さんも参加して、平安時代の秘曲啄木から、尺八古典本曲・長唄・筝曲、最後は拙作の「ルナリアンダンス」にアレンジを施して、全員で収録したのは良い想い出です。

私は何時もこのブログでは琵琶の「うた」について書いていますが、現行の薩摩琵琶唄にどうにも不満を感じてしまうのは、最初に長唄を経験しているからかもしれません。今回改めて長唄のトッププロたちの演奏を聴いて思うのは、とにかく「うた」のメロディーの多彩なこと。たゆたうように情感をうたい上げるかと思えば、丁々発止と場面を盛り上げ、語り物調にストーリーテリングもする、それに音楽全体の構成に大変バリエーションがあり、バラードからアップテンポまで実に多彩に表現して行く。正にオペラと同じなのです。薩摩琵琶のようにどれも曲の構成が同じで、節も単純な型しかない音楽とは全く持って出来が違うのです。

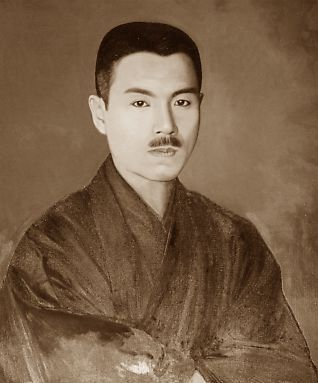

私の本格的な邦楽舞台出演の最初のチラシ 於 紀尾井小ホール

これだけの内容を持った音楽が出来上がるには、江戸二百五十年間の発展と洗練があったからでしょう。エンタテイメントとして、次々に新たな演目を作り出し、工夫に工夫を重ねてきたからこそ大衆に支持され、だからこそこれだけの多彩な表現と魅力が洗練されて来たことと思います。やはり薩摩琵琶のように世間に広まってからまだ100年程度で、尚且つ流行った時期も軍国時代のほんの数十年というものとは根本的に違うのです。

今、薩摩琵琶は実に嘆かわしい限り。明治という、初めて日本が世界に開かれた新しい時代に、新しい琵琶楽を創ろうと生涯を捧げた永田錦心師はさぞ悔しがっていることと思います。残念ながら師の志を継ぎ、次の時代の琵琶楽を創る人が続きませんでした。正直な所、今の薩摩琵琶は「うた」だけをとっても、とても長唄の足元にも及ばない、と私は感じています。私は「うた」を創る人では無いので、器楽の曲をどんどん創り発展させていこうと思いますが、是非「うた」を創る人も出て来て欲しいですね。技量だけでなく、それを世に知らしめる活動が展開できる、永田先生のような器を持った人がぜひとも登場して欲しいものです。

今、薩摩琵琶は実に嘆かわしい限り。明治という、初めて日本が世界に開かれた新しい時代に、新しい琵琶楽を創ろうと生涯を捧げた永田錦心師はさぞ悔しがっていることと思います。残念ながら師の志を継ぎ、次の時代の琵琶楽を創る人が続きませんでした。正直な所、今の薩摩琵琶は「うた」だけをとっても、とても長唄の足元にも及ばない、と私は感じています。私は「うた」を創る人では無いので、器楽の曲をどんどん創り発展させていこうと思いますが、是非「うた」を創る人も出て来て欲しいですね。技量だけでなく、それを世に知らしめる活動が展開できる、永田先生のような器を持った人がぜひとも登場して欲しいものです。節一つ、奏法一つでも洗練されて行くには何百年という時間が必要です。しかしもっと重要なことは、時間よりも時代を牽引する人物が居るかどうかという事。そういう方が居て、尚且つそういう人物が代々続いていかないない限り、ただ保存されているだけで形しか無い骨董品になってしまうのです。

音楽が洗練され、継承され、次世代の音楽として受け入れられてゆくには、どれだけ志を受け継ぐことが出来ているかということ。そこにかかっているといって良いでしょう。形や組織を守ることでも、上手であることでもないのです。

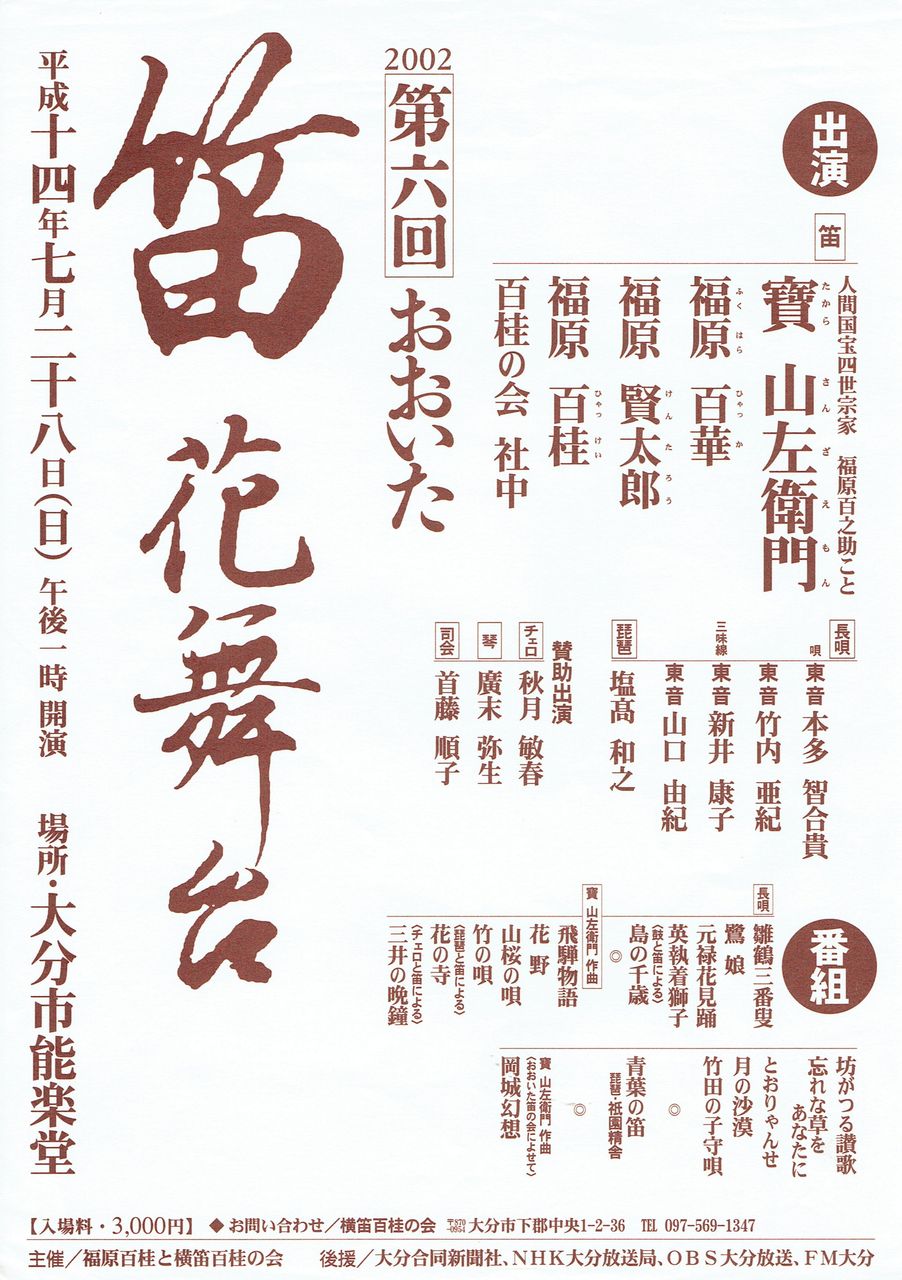

音楽はエンタテイメントであろうがアートであろうが、時代と共にあってこそ音楽。長唄も現代に寶先生のような方が居たからこそ、改革と洗練を経て今があるのです。上の写真は若き日に大分能楽堂で、寶先生と演奏した時に記念撮影したものです(私はえらい緊張した顔してますね)。この会では寶先生の作曲作品 笛と琵琶の為の「花の寺」という曲を、寶先生、寶先生のお弟子さんの福原百桂・百華さん、そして私の4人で演奏させてもらいました。こういう機会を頂いたからこそ、私は今こうして琵琶奏者として生きて行けているのです。あの頃の私はまだ箸にも棒にもかからないような存在でした。まあ今でも大して変わりませんが、そんな私のようなものを、こうした舞台に立たせてくれたことに、心から感謝しています。これも寶先生の、そして長唄の懐の深さなのでしょう。

五韻会の演奏を聞きながら、琵琶にもこういう洗練が必要だと心底思いました。永田錦心という偉大なる存在の志を今こそ継承していかないと、本当に後は無いと思います。薩摩琵琶はこれから古典音楽となって行けるかどうかの境目に来ているでしょう。目の前のプライドや、表面の形に拘っているような小さな器と視野を抜け出して、50年100年という先の発展を見据える次世代の永田錦心のような人物が、ぜひとも出て来て欲しいですね。残念ながら私は自分の音楽を創り上げるので精一杯なのですが、そんな人物が出てきたら、それこそ精一杯の協力と支援をしてあげたいと思います。

気持ちが引き締まる一夜でした。