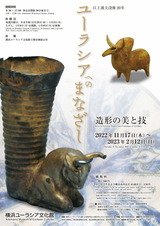

先日横浜に用事があったので、前から行きたかったユーラシア文化館で開催されている「江上波夫没後20年ユーラシアへのまなざし~造形の美と技」に行ってきました。展示物はそんなに多くは無かったですが、白瑠璃の椀など正倉院とも関連するものが出ていました。

また私は琵琶の活動を始めた頃に、故 星川京児さんからよくいろんな国の話を聞いていました。無尽蔵とも言えるその知識にはただただ驚くばかりで、星川さんと奥様がやっていたお店「アノマ」にはよく通っていました。琵琶という楽器がアジア全体に広がって、様々な音楽を奏でて行ったと思うと、琵琶の音色も日本の流派のそれとは全く違って聴こえて来ました。元々小泉文夫先生の本や監修したレコードは私の大好物でしたので、私にとっては琵琶=日本よりも、むしろ最初から琵琶=シルクロードのイメージだったのです。琵琶に辿り着いたのも必然ですね。2009年には、中央アジアの国々へのコンサートツアーをしたり、浜松にあるシルクロード美術館でも独演会をやった事がありますが、西から東迄アジア全体で琵琶の音が響き渡っていたというのは素晴らしいですね。大いにロマンを感じます。その琵琶の歴史の中で日本で発展してきた琵琶を今私が弾くという事には、おこがましいながらも何か使命のようなものも感じます。

こんな形で琵琶に関わってきたので、まだ流派が出来て100年程しかない歴史の浅い薩摩琵琶だけに留まる事は私には出来ませんし、ましてや一時期の軍国主義や皇国史観、忠君愛国思想などに固まったものは到底受け入れがたいものでした。樂琵琶に於いても、雅楽にとどまらず、最初から芝先生の複曲もの等、シルクロードに直結していったのも、私にしてみれば当たり前すぎる程に当たり前の事でした。逆に○○流なんかの看板を挙げて、正統だの何だのと言っている村人感覚が私にはどうしても理解が出来ません。

長い歴史の中で生きている我々は、琵琶一つとっても、その歴史の中で様々に姿を変え、それぞれの土地で奏でる音楽も様々に変化し減の響きを伝えてきたのです。それはそのまま人間の営みであり、命の連鎖です。表面は変わっても人間が生きて行くという根本は、何ら変わっていません。変化し姿を変えて来たからこそ、今に伝えられているのです。小さな視野や区分でものを見ていたら、その命は何も見えて来ません。

以前JICA横浜にて、ジョセフ・アマトさんと、今大活躍の筝奏者REO君と演奏したことがありましたが、その時お客様からも「琵琶は日本というよりオリエンタルですね」と感想を頂きました。

今私は、そんな長い琵琶の歴史の中で、この日本に伝えられ変遷してしてきた琵琶に出逢い、それを次世代へと繋げる最先端の日本の琵琶樂を創りたいとずっと思っています。過去を大事にしながらもその焼き直しに走る事無く、次世代に響き渡る音楽を創りたいのです。平安時代の源博雅、藤原師長、中世の明石覚一、近代の永田錦心、現代の水藤錦穰・鶴田錦史。そうした先達が居て、そしてその先端に私も居るんだという事を感じずにはいられませんね。

時代は常に移りゆき、総ての物事そして人間も変化して行きます。その中で創造力のある試み、営みが溢れんばかりにあるからこそ生活も物も音楽も今に伝えられます。琵琶がこれ迄伝えられてきたという事は、そんな営みがずっと続いていたという事です。人間というのは、定家のように「古きを慕い、新らしきを求む」ものなのでしょう。決して一つ所に留まるという事は人類の歴史を見てもあり得ないのです。琵琶樂もこれからどうなって行くか判りませんが、私も古きを慕いながら、自分の求める所を進みたいと思います。

江上先生の足跡を久しぶりに辿って、ユーラシアの大地とずっと伝えられてきた琵琶樂の歴史に、ロマンが広がりました。