少し間が空いてしまいました。暑い日が続いていますね。皆様お変わりないでしょうか。

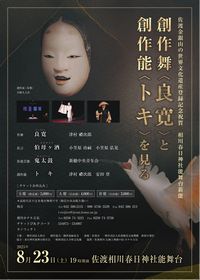

来月後半には上記のチラシの公演が新潟の佐渡であり、「良寛」で音楽を担当するのですが、私はとにかく夏の暑さが苦手なので昼間は引き籠り状態。夜になるとふらふらと徘徊しています。夜な夜な色んなジャンルの仲間と話をしていると「薩摩琵琶は今発展途中」という事をいつも感じます。

筝曲は「みだれ」のような世界に誇る完成度の高い独奏曲から多様な内容を持った語り物、合奏曲等、多くの形態構造を持った曲があって、曲も軽いものからラブソング、歴史もの等様々なヴァリエーションで、筝曲という大きなカテゴリーを形成しているのに対し、薩摩琵琶は歌詞の内容一つとっても未だ大正・昭和の男性優位の目線で、戦争、忠義、哀ればかり。ラブソングが無い音楽は世界中探しても薩摩琵琶位ではないでしょうか。

永田錦心が明治期に薩摩琵琶の質を底上げし、組織作りもしてジャンルとして確立しましたが、その志が今受け継がれているとは思えません。水藤錦穰・鶴田錦史がオリジナルな演奏スタイルを発展させたものの、音の形も歌詞の内容も当時のまま。現代人から見ると、そこにはレトロ趣味か嫌悪のどちらかしか気持ちを投影できません。

少なくとも現代に生きる人のセンスを表現しなければ、次世代を担う若者は着いて来ません。古典の物語も新しいセンスで読み解き演奏すれば、新たな古典の魅力として次世代が注目して行くのに、未だに「敦盛」は戦場で名乗りを上げてしまう大正時代の歌詞のまま。平家を最初に語った生仏もびっくりするような捏造ですが、それを何故そのまま未だに大声張り上げて歌っているのでしょう。

こうした戦前のセンスを平気でそのまま舞台でやるという事は、その演奏者が男尊女卑的で忠君愛国的な精神を表現するアーティストと判断されるという事です。私には考えられません。他の邦楽器では、多様な形で活躍している人がどんどん出てきているというのに残念でなりませんね。薩摩琵琶は大正・昭和に出来上がった曲がほとんどで古典ではないのです。歌詞だけを書き換えるような曲作りではなく、曲の構造そのもののバリエーションが必要です。オリジナルといいながら、イントロもフレーズも旧来のままで、曲の構成も同じでは聴いてる方に独自性は伝わりません。流派の曲を上手に弾いているのはお稽古事。現代はリリースと同時に世界に広がる時代です。是非ともこれからの日本の音楽に成って行くような創作活動が必要なのです。

そんな活動をやろうとしている若者もちらほら出て来ました。流派の優等生みたいなセンスではなく、これから現代のセンスで琵琶を弾く人が出て来る事と思います。

私は今後面白い展開になって行くと思っています。流派のお稽古事を脱し、薩摩琵琶の歴史を創って行く若者がどんどん出てくるでしょう。今迄流派の中に固定されていたものが解き放され、これからやっと歴史は動き出すて行くでしょう。私もどんどん作曲・演奏をして、新たな琵琶の魅力を発信して行こうと思います。

お楽しみはこれからだ。