世の混迷は続いていますね。狛江のインド料理屋さんプルワリでの定例ライブはいい感じでやることが出来ました。この時期に貴重な機会を頂いて、ありがたいです。来月は9月5日土曜日に、ヴァイオリンの田澤明子先生とのデュオをやります。是非またよろしくお願いいたします。

自宅近くの太田黒公園 今年4月末

この間とある機会に、占星術をやっている人に会いました、その方が言うには、12月から「風の時代」が始まるそうです。今はまだ「地の時代」というらしく、物やお金、権威等が中心に世の中が回っていて、そんな時代がもうすぐ終わりを告げ、新たな時代が始まるようです。

私は占星術には興味は無いのですが、ずっと以前から風や月が作曲のテーマでしたので、何だか我が意を得たりという感じがしましたね。私はこれ迄、物を追いかけ、権威を追いかけ、お金を軸にして、他と比較しながら村の中で生きる時代は、もうオールドセンスだという事を、ずっと繰り返して伝えてきました。しかし世の中は未だ物やお金、権威等を基準にして考えている人が沢山居ます。残念ですね。

2011年6thアルバム「風の軌跡」レコーディング時 若い! 笛の大浦典子さんと

「風の時代」とは、私が思うに資本主義やショウビジネスがもう終わるという事だと思っています。大きな組織に所属して、何かしらの地位を持ち、高い給料(ギャラ)を取るのが「勝ち組」などと言っている価値観はほどなく崩れて行くでしょう。資本主義経済は、右肩上がりで成長して行くのが宿命ですで、どこかからか搾取をしなければ成り立たない。つまり格差の構造はどんどん広がり、一杯のコーヒーにさえも奴隷のような労働がなくては成り立たない状態になってしまう。そういう事実は既にネットの情報を通じて皆が判って来て、資本主義の大いなる矛盾と、現在の豊かさに対する幻想と疑問を持つ方も増えてきました。

一方ショウビジネスは、TVや雑誌などの小さい範囲にしか流通しないメディアで煽って、「みんなが聞いているから」「今これが流行っているから」というある種の村感覚の同調意識に訴えかけて、消費を促している訳ですが、そんな姿勢は、今後も通用するでしょうか。

これからは個人が世界のマーケットにアクセスして、自分で選択して見つけて行く時代。個人が小さな範囲でものを見たり、消費したりはしないのです。全世界が揃って良いというものならまだしも(あり得ませんが)、東京で流行ってるとか、NYの最先端などという感覚が既に前時代的といえると思います。そして表現者はTVなどから離れて行き、それゆえライブというものが貴重なものになって行くでしょう。一方でオンライン配信が増え、観客はTVの時代の様に狭い地域の方々ではなく、世界中の人になって行くでしょう。私のようなマイナーな作品でさえ、配信で買ってくれるのは海外の方が多いです。あくまで個人が自分で選択して行く「個の時代」に向かうのは目に見えています。

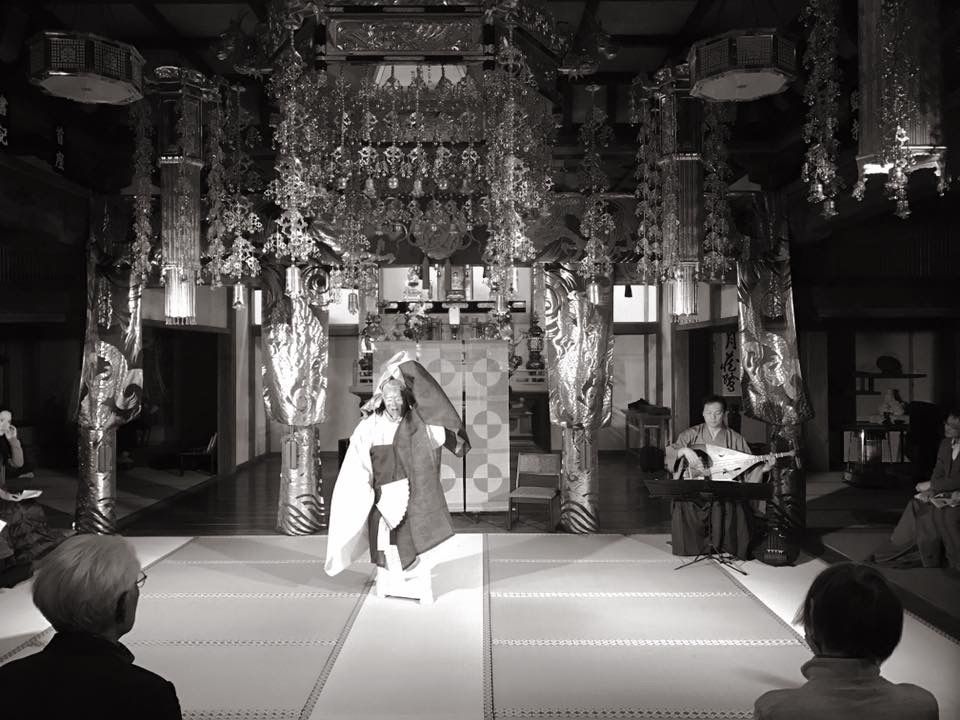

日本橋富沢町楽琵会にて、Vn:田澤明子先生、Fl:久保順さんと

もう日常の生活に於いて世界の人が相手となる時代に、小さな範囲での肩書が意味をなさないことは誰にでも判ることです。そういう村感覚を早く脱し、純粋に中身で勝負する姿勢に成らなければ、やって行けません。これからはAiやネットがもっと生活の基盤になり(悪い面も様々あると思いますが)、いい会社に勤めているとか、肩書を持っているとか、金持ち、勝ち組云々という、他と比較して生きる村感覚よりも、自分が何をして、どうやって生きているのか、そんな個人の生き方こそが重要で、そこに幸せを見出し満足感を感じるという「風の時代」になる、と思っています。組織の時代は終わったのです。もしかすると国家という意識も今後変わって行くのかもしれません。「個」の時代がどのようになって行くかは未知数ですが、これまでの常識は、もはや通用しなくなるのは目に見えていますね。

またこれからは農業に転職する人が増えるという意見もありますね。日本は食料自給率が低いので、良い傾向だと思いますが、そうすると都市と地方の関係も変わり、そこから新たな民謡や芸能が生まれてくるようになるかもしれません。きっと農業でも、農協のような組織の時代から、ネットやAIを活用して、個人単位で独自の活動を展開し行く農家が増えて行くのでしょうね。あらゆる分野でそういう事がどんどんと進んで、世の中の構造や常識そのものが急激に変化して行く時代に入るのではないでしょうか。

歴史を見て行くと、こういう大きな変化の時代がこれまでいくつもあったことが判ります。平安時代から鎌倉時代、戦国時代から江戸時代、江戸時代から明治等その急激な変化について行けなかった人は多かったことでしょう。戦国時代から江戸時代に変わった時、柳生宗矩は時代が変わったことをいち早く感じ、武道の在り方を「力」から「知」へと変えていきました。宗矩の父 石舟斎は自らを「兵法の舵を取りても世の海を、渡りかねたる石の舟かな」と詠み、自らを時代に乗れぬ石の舟と言っていましたので、新たな時代の在り方を巡って、父親との対立は結構あったでしょう。

歴史を見て行くと、こういう大きな変化の時代がこれまでいくつもあったことが判ります。平安時代から鎌倉時代、戦国時代から江戸時代、江戸時代から明治等その急激な変化について行けなかった人は多かったことでしょう。戦国時代から江戸時代に変わった時、柳生宗矩は時代が変わったことをいち早く感じ、武道の在り方を「力」から「知」へと変えていきました。宗矩の父 石舟斎は自らを「兵法の舵を取りても世の海を、渡りかねたる石の舟かな」と詠み、自らを時代に乗れぬ石の舟と言っていましたので、新たな時代の在り方を巡って、父親との対立は結構あったでしょう。一方、宮本武蔵は戦国の世が終わっても、石舟斎と同じくすぐには変えられなかった。最後の最後になって、五輪書を書くに至り、一つの答えを見出したのだと思いますが、きっと武蔵ほどの人は、世の流れを敏感に感じ、もう力の時代ではなくなった現実を想い、相当もがいたのでしょう。その「もがき」が出来る人はまだいい。しかしもがくことも出来ず、何だか訳も判らず時代の中に置き去りにされてゆくしかない人が、私を含めどれだけ多いか。

今まさに我々はその渦中に置かれているのだと思っています。

いつもは邦楽や琵琶の事を書いていますが、何故琵琶や邦楽が衰退したのか、その理由はただ一つ。柳生石舟斎の様に、古い価値観を変えることが出来ず、新たな時代へと心の方が踏み出すを事をしなかったからです。

これからは資本主義に変わる概念が出て、幸せの価値観も変わってくるでしょう。セレブに憧れ、高級車に乗り、海外ブランド品を買うのに必死にお金をつぎ込んでいた姿は、今後、負の時代の日本の姿としてお笑いのネタになって行くのではないでしょうか。

概念や価値観は、所詮人間が創り出した幻想でしかありません。時代によって善も悪も正義も、ひっくり返ってしまいます。2000年代に入って、日本がこれだけ衰退しても尚、目の前の欲を追いかけている人が世に溢れて、絶えることがありませんでした。メディアの作り出した目の前の幻想に振り回されるだけ振り回されて、未だそれに気づかず、物事の核心に視線を向けようともしない人が渦めいて・・・・。その結果がコロナウイルスだったと私は思っています。欲望に支配された人間がもたらしたものだと。

風の時代を生きたいですね。