今年は年明け早々に与那国島に行ったせいか、どうものんびり癖が抜けません。あの与那国のさわやかな風と青い海、広い空、満点の星空を体感してしまうと、せかせかと動く気分にはなれませんな。ブログも滞り気味になってます。すいません。

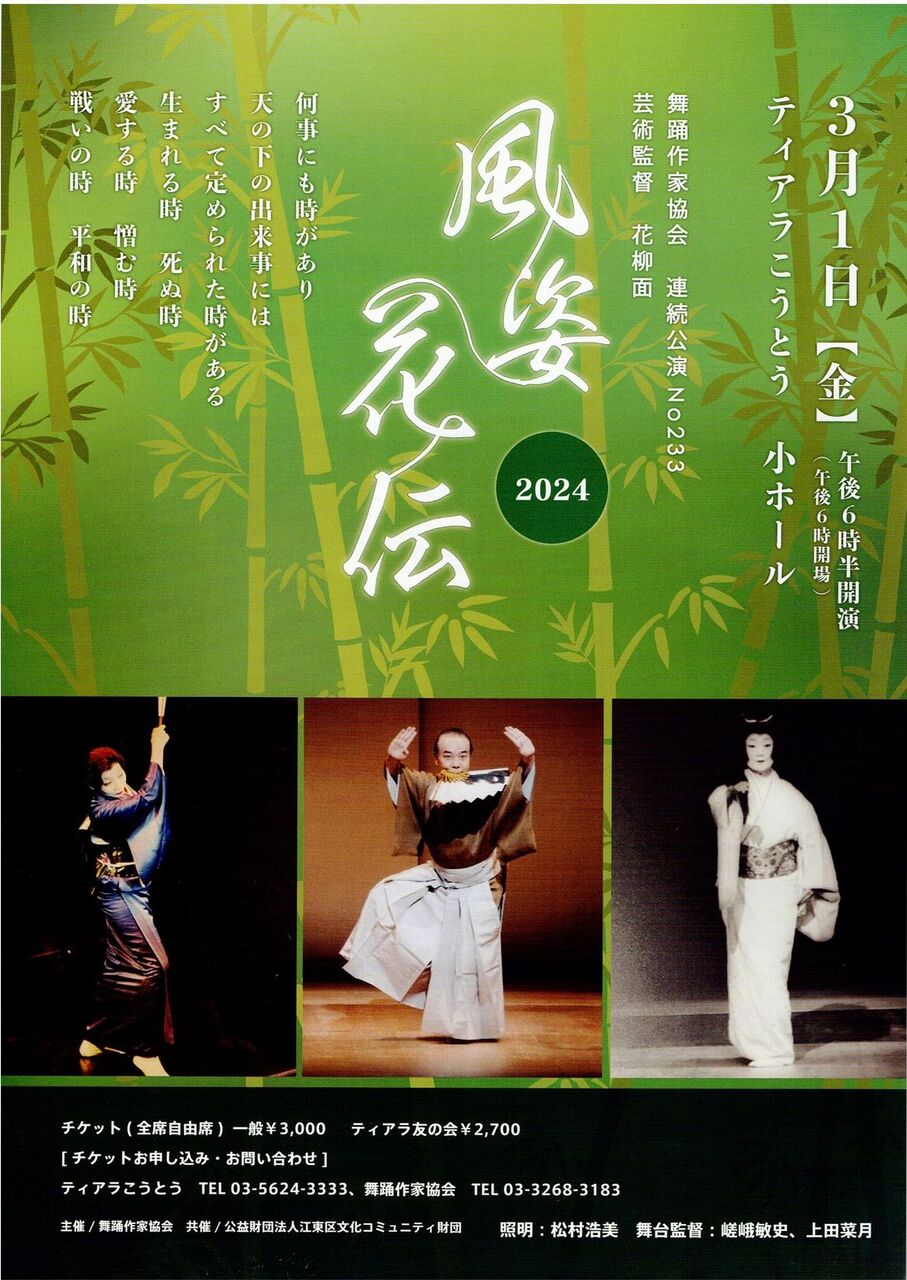

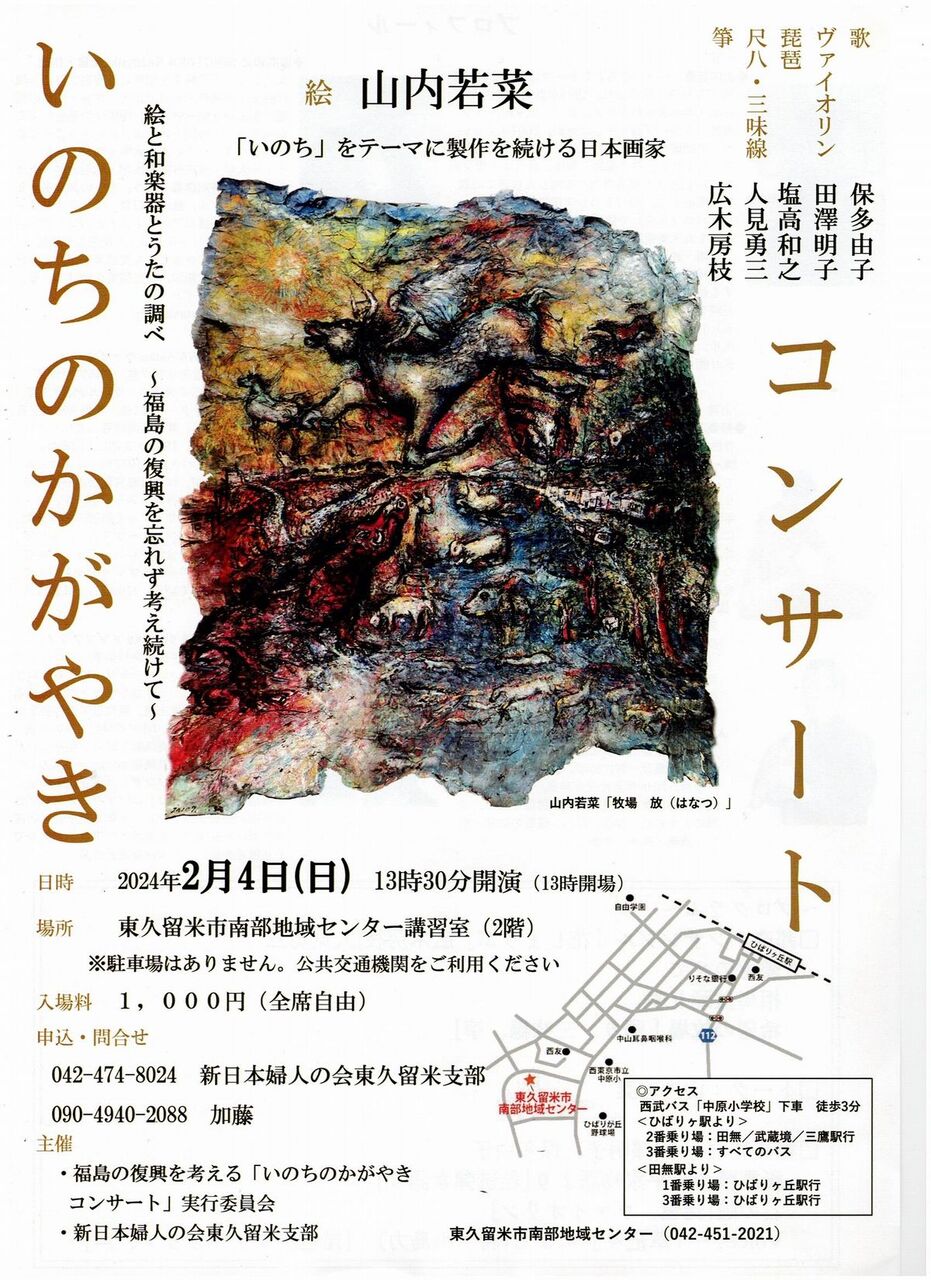

と言いながら2月の頭には、Msの保多由子先生、Vnの田澤明子先生との演奏会も入っていますし、3月頭には花柳面先生の舞台で鼓の福原百之助さんとも久しぶりに共演します。という訳でそろそろ動き出す時期に入ったという訳です。

頭の中では常に次のアルバムの事が巡っているのですが、なかなか新作は具体化して来ません。ただ日々これまでの作品や、今回収録予定の作品の譜面の見直しを繰り返していると、曲の様々な面が見えてくるようで、これはこれでなかなか面白いのです。まあブラッシュアップというやつですね。そして感じるのは、やはり究極は音色という事。すべてはここに極まって行くという想いは年々強くなっています。言い換えると音色には演者のその時の状態がすべて出てしまって隠すことは出来ないという事です。言葉は言い繕うことが出来ても音色はそれが出来ません。音色にはその人が何を考え、どこに向かっているか見えてしまう。私が弾き語りをやらないのは、声を出していると、声に囚われて楽器のタッチがいい加減になって、生きた音色を出せないからです。

阿佐ヶ谷ジャズストリート2023 ASax SOON・KIM Fl 吉田一夫 B うのしょうじ

阿佐ヶ谷ジャズストリート2023 ASax SOON・KIM Fl 吉田一夫 B うのしょうじ

結局何を感じ、何を思い、どうしたいのか、何故それをやりたいのか、そこが自分の中で明確になっていないと、お上手の域を超えられないし、総てが音色となって出て来てしまう。そんな気がします。音楽のフォーマットは既存の形を借りれば体裁が付きます。各種技術も、それなりに出来るようになると流暢に演奏出来るし、やっていれば知識も深まるでしょう。そういう鍛錬も必要です。しかしいくら弾けても、音色だけは隠しようがない。技術があるだけに目立ってしまう。また良い音色にしようなんて小賢しい想いを持っている、そんな心も顕わになってしまうものです。格好良い流行の楽曲を演奏しようと、綺麗な衣装を着て折り目正しく姿を整えようとしても、上手くなればなる程に、その人が何を考え、どこを向いているかが問われますし、それは皆音色から聴こえてしまうものです。

間やリズムも音色の内ですし、同じ事が言えますね。技術としては色々と勉強することが出来ますが、その技術を超えた所に音楽はあるので、技術が頭にあるようではなかなか音楽は深まりません。技術が見えなくなる位でやっと音楽に成ると私は思っています。

私がまだ20代の頃、フラメンコギターを習っていたことがあるんですが、結局表面をなぞる事しか出来ませんでした。これはジャズにも言える事で、いくら好きでやっていても、一向に音楽に成らず、一人もがいていたのです。結局頭で理解しても、多少形を整える事が出来る程度で、やらされている以上にならないのです。音楽が成立するには歴史も生活も風土も関係しているので、どんなものも上っ面を少しやった位で出来るものではないですが、フラメンコに関しては近づく事すらできませんでした。つまり私が演奏するものではないという事が良く解ったのです。

20代の頃は、こうして色んなものに手を出していたのですが、作曲の石井紘美先生が私を軌道修正して導いてくれたおかげで何とか今琵琶奏者としてやっていけているという訳です。

リズムは少し判りやすく言うと点ではなく、一拍が円のようなもので、その円の中心を取るか、前の方を取るか、後ろを取るかで乗りが大きく変わります。フラメンコなどは円の中の位置を前に取って、つんのめるように弾く位でちょうど良いし、ブルース系はレイドバックという位なので、全体的に後ろに取りますね。ジャズをやっている時には、ドミナントの所などは意識的にぐっと後ろで取る感じで弾いて、トニックですっと戻して、なんてリズムの位置をコントロールするように弾いていましたが、こういう事も技でやっている内は表現に至りません。アドリブしているんですから無意識で喋るように音を出す事が出来て、初めて表現になって行くのです。

日本の音楽も、音がそのままその人の体から出ているなと思える人はほんの一握りですね。薩摩琵琶では水藤錦穰、鶴田錦史位のものでしょうか。タイムマシンがあったら平経正や藤原師長の演奏など聞いてみたいですね。名人と言われる人は、皆リズムの位置など全く考えてもいないでしょうし、そんなことを気にするまでもなく、自分が思うように自分の音色で琵琶を弾いているだけなんだと思います。私もいつかそんな風になりたいものですが、まだまだ修行が必要なようですな。

楽器は流暢に弾くと凄いと思われがちですが、音楽家は技の先にある世界を表現してナンボ。技が聴こえるうちはただの技芸であり、音楽家としてはまだまだという事です。音楽家に求められているのは、どんな世界を出現させてくれるのかという所。上手さではありません。お稽古事の感覚が抜けない人は、目の前を上手にやろうとして、逆にそこがウィークポイントになってしまうのです。

私が追いかけて来た音楽家は皆、その人だけの音色を持っています。その音色はその人の世界観そのものであり、私はその音楽家の描き出す世界にあこがれて音楽家になったのです。だから私も、憧れて聴いて来た音楽家のように、自分の音色で演奏したいのです。何の虚飾も無い、今の自分そのままの姿で、今私が思い描いている音楽を表現したい。そんな想いが年々強くなりますね。

さて今週からリハーサル、レコーディング等々、動き出してきました。音楽家として創造の現場に立たせてもらって、日々音楽を創り出して行けることは本当に嬉しい事です。こうして生きているのも運命なのでしょう。しかしこの与えられた運命も、志があってはじめて導かれると思っています。志が無ければ、運命はその人を引きずって行ってしまう。私は自分の求めるものをこれからも淡々とやって行きたいです。今年は特に10枚目となるアルバムのリリースに向けてがんばりたいですね。