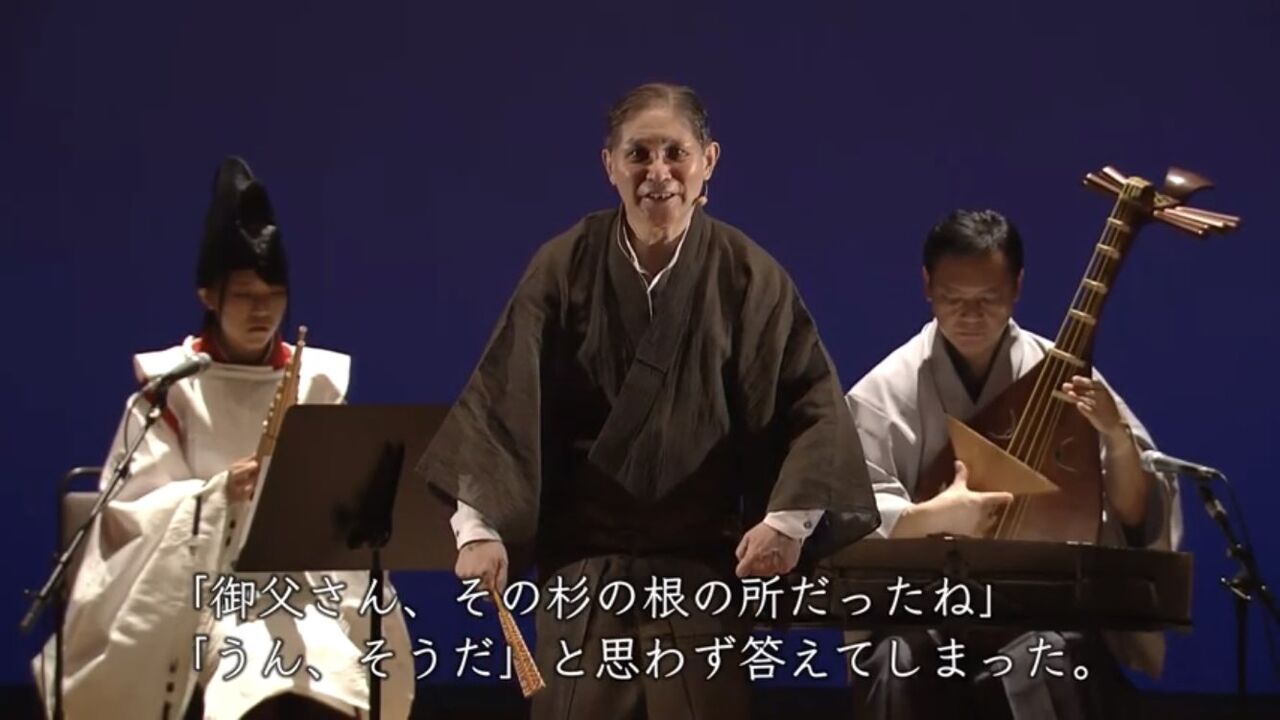

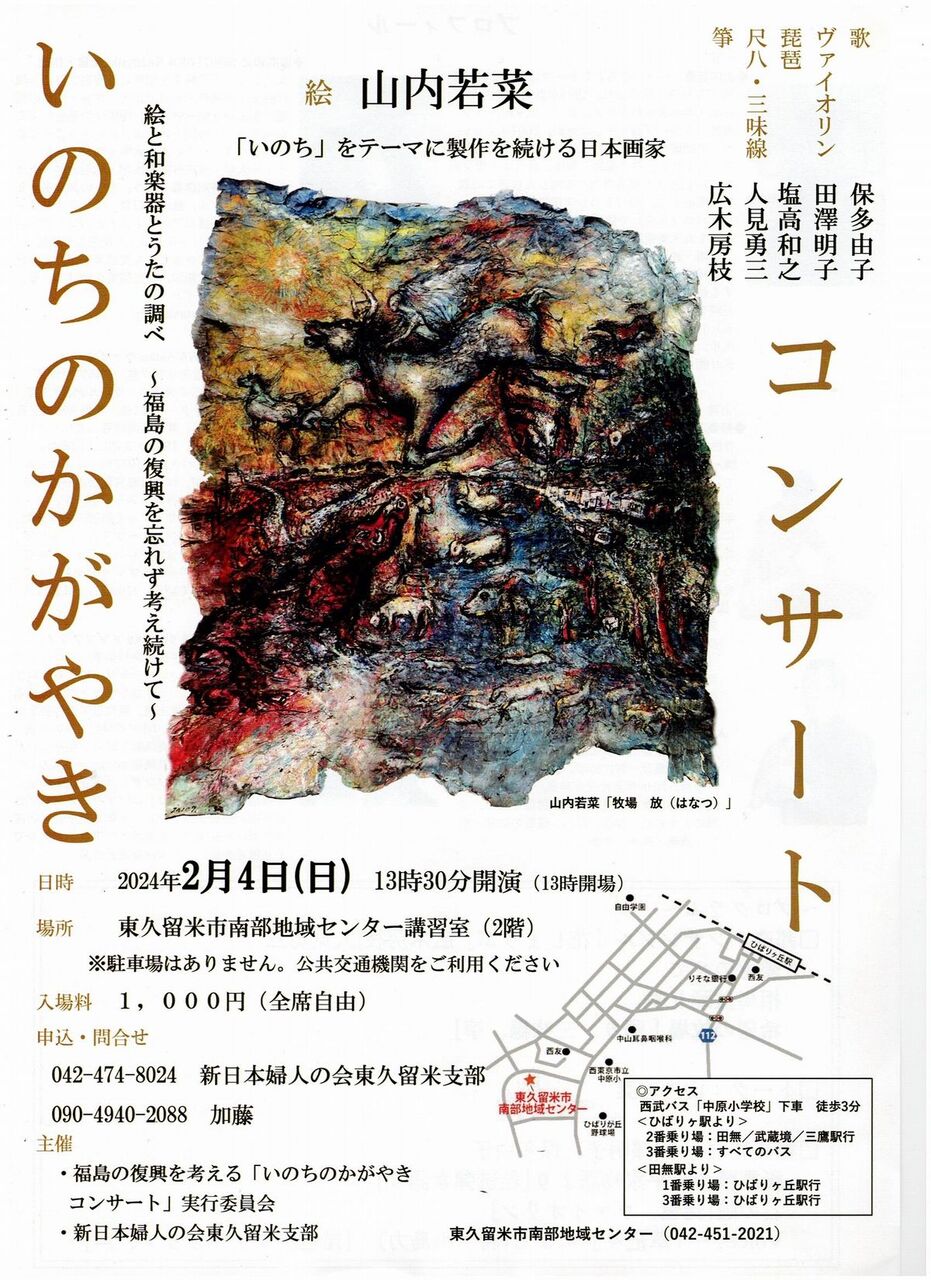

先日は東久留米で演奏会をやって来ました。この会は「福島の復興を考える会」の企画で、一昨年の新横浜スペースオルタでの会の再演でした。会場には前回と同じく山内若菜さんの絵が大きく飾られ、若菜さんのトークもあって、お客様は音楽以外にも、多くの事を感じて頂けたんじゃないかと思います。今回はMsの保多由子先生、Vnの田澤明子先生と共にソロ・デュオ・トリオと色々やらせて頂きました。私の曲は既成の琵琶曲とは違いアンサンブル曲が多いので、毎回私の作曲作品でプログラムをやらせてもらっています。今回も田澤先生のVnはどこまでも官能的に歌い上げ、保多先生も今回のメイン曲「Voices」ではお客様が皆魅入ってしまう程に素晴らしい歌唱を披露してくれました。今の所洋楽系の最強トリオですね。

先日は東久留米で演奏会をやって来ました。この会は「福島の復興を考える会」の企画で、一昨年の新横浜スペースオルタでの会の再演でした。会場には前回と同じく山内若菜さんの絵が大きく飾られ、若菜さんのトークもあって、お客様は音楽以外にも、多くの事を感じて頂けたんじゃないかと思います。今回はMsの保多由子先生、Vnの田澤明子先生と共にソロ・デュオ・トリオと色々やらせて頂きました。私の曲は既成の琵琶曲とは違いアンサンブル曲が多いので、毎回私の作曲作品でプログラムをやらせてもらっています。今回も田澤先生のVnはどこまでも官能的に歌い上げ、保多先生も今回のメイン曲「Voices」ではお客様が皆魅入ってしまう程に素晴らしい歌唱を披露してくれました。今の所洋楽系の最強トリオですね。

この企画は多くの方が手弁当で作り上げたもので、今回も多くのメッセージも伝え、そして考えるイベントでした。私は常々力に対して力で抗うパワー主義を脱却して行く新たな概念や哲学が必要だと思っていますが、小さな歩みでもこうして発信して行く事も、次代へとつながる一歩になると思っています。平和を勝ち取るために為に戦争をするなんて時代をもういい加減に超えて行かないと!。

久し振りに5日の昼間から東京に雪が降りました。私は雪や雨の日は気持ちが鎮まり、何か感性が開くような、いつもと違う空気感を感じます。特に午後から夜になるとぐっと気持ちが落ち着いて来ます。そして何故かこんな雪の日は何にも予定がない事が多いです。5日はリハーサルがあったのですが、延期になったので一日中家に居てのんびりと過ごしました。こういう日は本をぱらぱらとめくって面白そうな所を読んだり、ジャズを聴いたり、琵琶部屋を整理したりしてだらだらと過ごすのですが、こういう時間が私には時々必要なようです。常に曲の事ばかり気になって、譜面に向かってしまうのをちょっとリセットするのは大事な時間という訳です。何かを創り出す時には、発想の転換が必要で、その為には周りの環境の変化が良い刺激になるのです。

曲を創るには、ただメロディーやフレーズが浮んでも曲には成りません。そのメロディーの生まれるもっと土台にあるもの、例えば歴史や風土等そういうものと繋がらないとメロディーにも音色にも生命感が出て来ないのです。仕事として技術や知識だけで〇〇風に作るという事は可能ですが、それではよく解らない言語を並べているだけのようなもので、私の表現には成りません。表層で浮んできたものを羅列しているのは、ただ管巻いているのと同じです。この風土で生きる自分の中から沸き上がって来たという必然が欲しいですね。

今どうしても具現化したい曲があり、それを次のアルバムにぜひ入れたいと思ているのですが、何とも先に進まずもやもやしています。こういう時には雪景色は色んなものを私に与えてくれます。

来週は第192回琵琶樂人倶楽部があります。今回は筝の藤田祥子さん、尺八は琵琶樂人倶楽部でもおなじみの藤田晄聖さんを迎えて、私が15年前に組んでいた邦楽アンサンブル「まろばし」で書き下ろした作品の再演をやります。

今回の演目のメイン曲は「春の宴」です。これはは源氏物語の「胡蝶」と「蛍」の場面を描いた曲で、鶴田先生の曲にもありますが歌詞も曲も全くの別物です。筝と尺八に琵琶唄というトリオでのアンサンブルになっていて、従来の琵琶曲には無い曲に仕上がっています。この曲もCD化されていて配信されていますが、今回は演奏家も変わり、また違う感じになってい新鮮さが出て来ました。他には、いつもやっている「花の行方」を筝と尺八による組み合わせやって頂きます。こうして曲が様々な形で表現されて行くのは実に嬉しい事ですし、私にも大きな刺激となります。今回和歌の部分は筝の祥子さんに歌ってもらうのですが、筝曲の歌でやってもらうのはなかなか機会がないので楽しみです。

琵琶のお稽古は弾き語りのみなので、弾き語り=琵琶という概念が強いですが、こんなに良い音がしてポテンシャルの高い楽器をたっぷりと聴かせないなんて、私にはもったいないと思えて仕方がありません。それに音楽はアンサンブルにこそ、その楽しみがあります。これはロックでもクラシックでも、他の邦楽や各国の民族音楽でもどのジャンルでも同じだと思います。人間は基本的に人が集まって一緒に何かをやって生きているので、その営みと直結して成立している音楽も一人だけでは成り立ちません。独奏であっても楽器や絃と心を合わせない限りどんな高級な楽器でも答えてくれませんし、独りよがりのメンタルでは自己顕示欲や承認欲求を満足させているだけで、ろくな音楽は創れません。楽器もメンバーもリスナーも会場もスタッフも皆がつながってこそ音楽は生まれるのです。己一人では音楽は生まれようがありません。琵琶人も自由にアンサンブルをやる人がこれから出て来ると良いですね。

琵琶はその特性上、正確なチューニングをキープするのが難しく、リズムなどもサワリの音が唸るので、なかなかぴたりとは合わせられません。かなりの慣れと修練が必要です。しかしそれはどんな楽器でも必須のスキルであり、そういう教育を一切しない今の流派のお稽古は、もう変わって行って良いように思います。近世の浄瑠璃のように声と楽器を分け、専業にする事で技術は向上するだろうし、音楽の幅も広がるように私は常々考えているのですが、皆さん弾き語りに固執しますね。このままだと楽器の演奏でも、歌でも、アンサンブルへの道は遠いように感じるのは私だけでしょうか。幸い私が教えている生徒達にはアンサンブル力に長けている人が何人もいるので、これからが楽しみです。

2月14日 第192回琵琶樂人倶楽部「現代の琵琶樂Ⅰ」

場所:名曲喫茶ビオロン

時間:19時00分開演

料金:1000円(コーヒー付)

出演:塩高和之(琵琶・琵琶唄)ゲスト 藤田晄聖(尺八)藤田祥子(筝・歌)

演目:春の宴~源氏物語撚り筝・尺八・歌のための

花の行方~筝と尺八の為の

まろばし~尺八と琵琶の為の

西風~尺八と琵琶の為の 他

是非お越しください。