猛暑というより酷暑ですね。毎年夏はあまり演奏会もなく家でのんびりしていますが、これだけ暑いとビールの消費が増えて困りますな。

この秋~年末にリリースを予定しているアルバムの曲は大体出揃っているのですが、まだ音合わせが出来ていない曲があり、先日やっと通してリハーサルをやることが出来ました。少しづつレコーディング向けてに動き出しています。譜面の書き方の甘さから上手く合わなかった部分も見えてきたので、早速書き直したりしてブラッシュアップ中です。時間はかかりそうですが、年内には録音まで完了すると思います。今回のアルバムでオリジナル作品のアルバムは10枚目となりますので、良いものを遺したいと思っています。

また9月に復活する人形町楽琵会の方もプログラムが決まり、動き出してきました。今後定期的にやって行けるかどうかわかりませんが、ともかく復活したのは嬉しいですね。今回は笛が玉置ひかりさん、舞踊が西川箕乃三郎さんという、今を時めく若手と組んでやりますので、今迄にない新鮮な気分で演奏出来そうです。御期待ください。詳細はまた改めてお知らせします。

人形町楽琵会にて 能楽師の津村禮次郎先生と

人形町楽琵会にて 能楽師の津村禮次郎先生と

こうして新作を創り出して活動して行けるのも、今になって思うと、自分なりのペースとスタイルをこれ迄淡々とやってきたからだと思っています。私は特に自分のスタイルを作ろうとは特に思っておらず、ただ好きな事を好きなように勝手やってきただけなのですが、その軌跡がそのまま自分らしい形を作って来たんでしょうね。そしてこの「自分らしい」という事が、長く続けられてきた秘訣であり、また活動を続けてゆく上でのキーワードだと思っています。

私は自他ともに認める天邪鬼なんですが、人脈も経済力も全く持っておらず、憧れと思い込みだけで東京に出て来ました。当時の自分は何をどうしたら良いかもろくに判っていませんでしたし、自分が向かって行く道筋すらも漠然としたまま、そんな勢いだけが自分を突き動かしている状態でした。

それでも東京に出てきてすぐにギターの師匠 故 潮先郁男先生からハコの仕事(ナイトクラブの専属バンドマン)を紹介してもらって、スタンダードナンバーをギターで弾く仕事をしていたので、ある程度音楽業界の事は知っていましたが、そんな知識は琵琶の活動には何の役にも立ちませんでした。ただ洋楽の音楽理論を若い頃に結構根詰めて勉強したことは、作曲に於いては大変役にたちましたね。

また私が琵琶でやって行こうと思い立った頃、周りを見渡しても琵琶を生業としてやっている人はほとんどいませんでした。お教室が多少にぎわっている先生が数人居る位で、演奏家としてプロで活動していたのは上原まりさんだけでした。つまり活動に於いて、指針や参考になる人が誰も居なかったのです。そんな中で何故琵琶を生業にしようと思ったのか、自分でも不思議ですが、ギター小僧時代の勢いそのままで走りだしたんでしょうね。幸いな事に活動を開始してすぐに色々な方から声を掛けてもらって、小さなライブやサロンコンサートみたいな所から活動を始めました。

私は天才でもなければ、コツコツとやるまじめなタイプでもなく、不器用というか俺流というか、何をやらせても、好きなようにしかやらないので人より何倍も時間がかかり、失敗を繰り返してやっと何かが出来るようになるという誠に効率の悪い人間です。しかしまあそのお陰で、寄り道、枝葉にはかなり通じ、色んなジャンルの様々な人と知り合いになるという副産物を得る事は誰にも負けません。あの頃はジャズ時代とまた違う面白い日常でしたね。

最初は御縁があって関西方面で多くの演奏の機会を頂きましたので、私は調子に乗って曲をどんどん創って、笛の阿部慶子さんに吹いてもらって毎月のようにツアーに出かけていました。琵琶奏者に成って何が楽しいと言えば、日本中を旅してまわるのが何より楽しいのですが、それがあの頃から始まったという訳です。当時は勢いだけの駆け出しの私に、よくぞ多くの機会を与えてくれたと思います。本当にお世話になった皆様にはお礼を申し上げたい気持ちでいっぱいです。

それにCDのリリース、ネット配信とかなり早い段階からやることが出来たのも人との出会いのお陰です。だからいくら鈍感な私でも、あの頃から「御縁は大切にしよう」とずっとそれだけは思っています。今でも縁を繋ぐ事が音楽活動だと肝に銘じています。

2003年には尺八のグンナル・リンデルさんと作曲の師 石井紘美先生の計らいで、初のヨーロッパへのツアーもさせてもらって、ロンドンやストックホルム、マルメなどで演奏しました。特にロンドンシティー大学で初演した石井先生の作品が現代音楽のトップレーベルWergoからCDで発売されるという、私にはもう快挙と呼べるような出来事もありました。例えて言うなら演歌歌手がキングレコードでデビューするような感じでしょうか。もうこれらが20年前だとは。時の流れはあまりにも早いですね。その後はシルクロードの各国へもコンサートツアーに行かせてもらいましたが、琵琶を手にして約30年程、この30年はもう自分で選んだというよりは、導かれたとしか言いようがないと思っています。本当に感謝の言葉以外出て来ないですね。

こんな風にして私は琵琶奏者としてスタートを切り、やりたいようにやりながら自然と自分のスタイルが出来上がりました。活動の最初から弾き語りではなく、器楽を基本に曲を書いていたのが自分に合っていましたし、そのお陰でジャンルを超えて多くの音楽家や舞踊家と共演し舞台を務める事が出来、活動が広がって行ったと思っています。今私の所にはこれから琵琶で活動して行こうという若者が何人か来ていますが、自分なりの活動のペースやスタイルという事について色々話をしています。なかなか自分が何者であり、自分が行くべき道がどれなのかを見定める事は難しいですが、少なくとも先生の真似をしても、先生とは個性も身体も時代のセンス等、持っている質そのものが違うので、表面の形をなぞったところで何も身になりません。かえって足かせにしかならない。ジミヘンのフィードバックのやり方を勉強したところでどうにもならないのと同じです。

邦楽では先生が、生徒を自分と同じレールの上に乗せ、同じ色に染めようとする例が多いですが、それでは流派の先生以上になりませんし、一昔前ならまだしも現代では看板をもらい先生になったところで生業にしては行けません。特に琵琶は能や長唄のように実際にプロとして活動して行く協会・団体は無く、どこまでも個人芸ですので、生業にして行くのは自分で自分のやり方を見出し自己プロデュースをして行かない限り、お稽古事を超えられません。是非これからの若者には、自分で生きて行くペースとやり方を築いて欲しいですね。

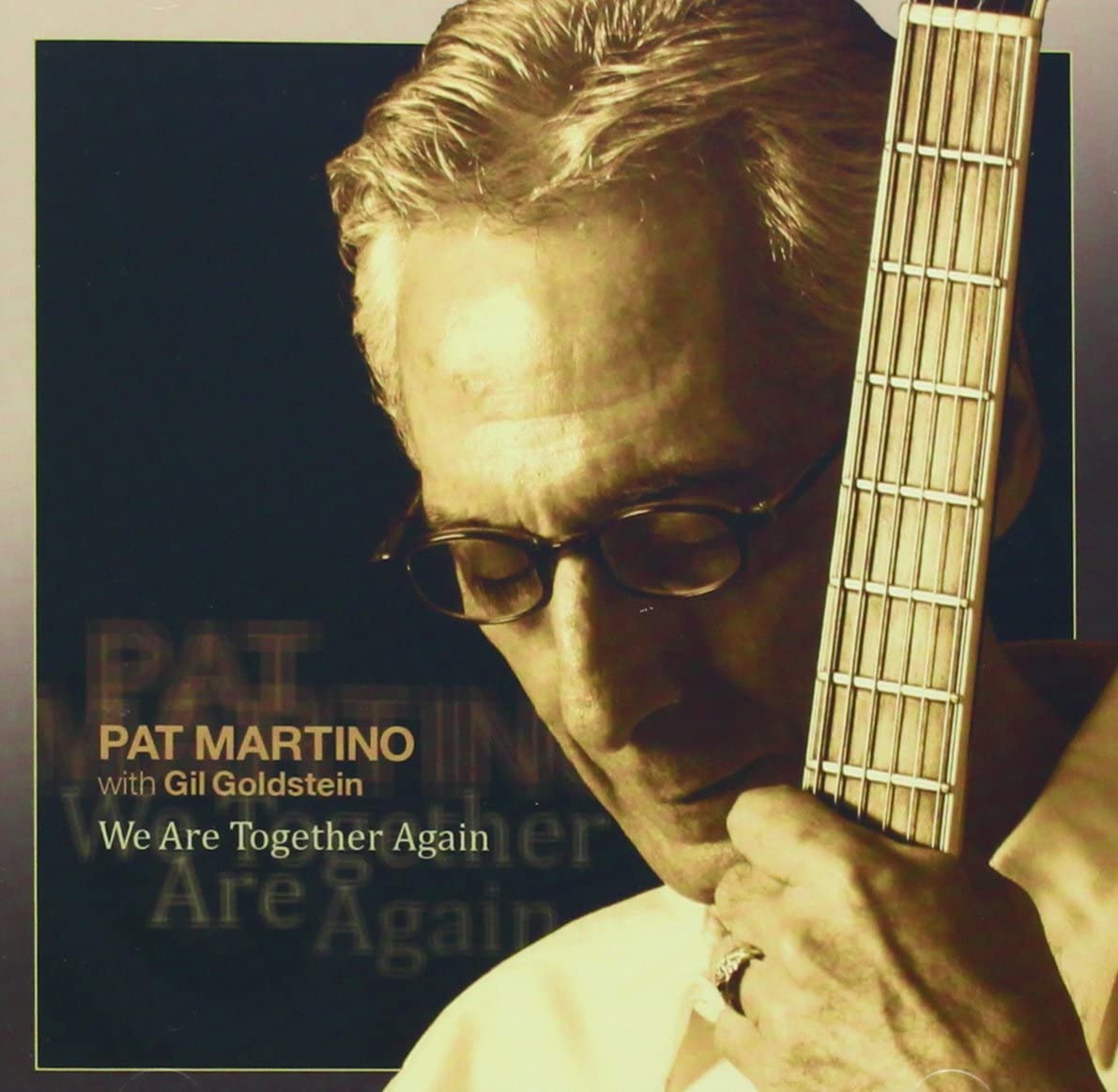

パット・マルティーノ氏のCD「We are together again」のジャケットトップ

パット・マルティーノ氏のCD「We are together again」のジャケットトップ

かくいう私も若い頃は軸足が全く安定せず、ギタリストの山下和仁さんやピアニストの小曽根真さんらの世界での活躍を見て、羨望の眼差しと同時に何とも言えない劣等感が身の内に渦巻いていました。そんな時にギターの潮先郁男先生は「自分が好きなものより、自分らしい、自分に合ったものをやりなさい」と言ってくれました。先生はまた「人と比較してはいけない。それぞれの技法があるのだから。今の自分のスタイルを磨いて行く事を大切にしなさい」と、とある歌手の方に話していましたが、そのまま私には最上のアドヴァイスでした。

結局は自分は自分以上にも以下にも成れないのです。憧れに振り回されて自分を見失っていては、いつまで経っても自分の歩むべき道に進めない。自分自身に成りきって生きて行く事が一番幸せなのだと、年を経るごとに思います。私が尊敬するギタリストPat Martino氏も晩年にこんな言葉を遺しています。

「「自分が自分である事を幸せに思う。。。それに勝る成功はない。つまり、自分の人生そのものをもっと楽しもうと私は言いたいね」

と言っています。私はPat Martino氏のレコードやCDを高校生の時からずっと聴いてきて、彼の創り出す音楽とそれに取りむく氏の姿勢をずっと追いかけて来ました。2021年にPat Martino氏が亡くなった時には、私もそれなりの年齢になっていたこともあって、この言葉を改めて心に刻み込みました。そして毎年毎年その言葉は、我身の奥に浸透して行ってます。

これ迄長い旅路をのんびりとてくてく歩いて来ましたが、とにかく面白かったの一言です。そしてこの道はまだまだ先へと続いて、色んな展開をして行きそうです。現在の世界と日本の状況は決して良い状態ではないですが、こんな状況の中でも、私は琵琶奏者として生きて行くのが自分らしいと思っています。なかなか一筋縄ではいきませんが、これからを生きる若者にも、是非自分なりなりに生き抜いていって欲しいものです。