世の中混迷状態で、政府の対応も何だかもどかしく、先が見えないですね。地元では遅くまでやっているお店もあり、自粛というにはぬるい感じですが、とにかく自分の行くべき所を行くしかないですね。

photo 新藤義久

さて、今日は最近よく聞かれる琵琶譜について書いてみます。ネットには薩摩琵琶の記譜法を載せているサイトもありますが、五絃の錦琵琶を使う鶴田流系統の方が載せているようですね。錦心流などの四絃の記譜法ではないです。合奏などでは五絃を使いますので、五絃が色々な場面で活躍しているように思う方も多いですが、薩摩琵琶は元々が四絃で、五絃の錦琵琶は昭和になってできた楽器です。演奏者の数としても圧倒的に薩摩琵琶は四絃が主流です。作曲する人はこの辺りの事情も判っておくと良いですね。

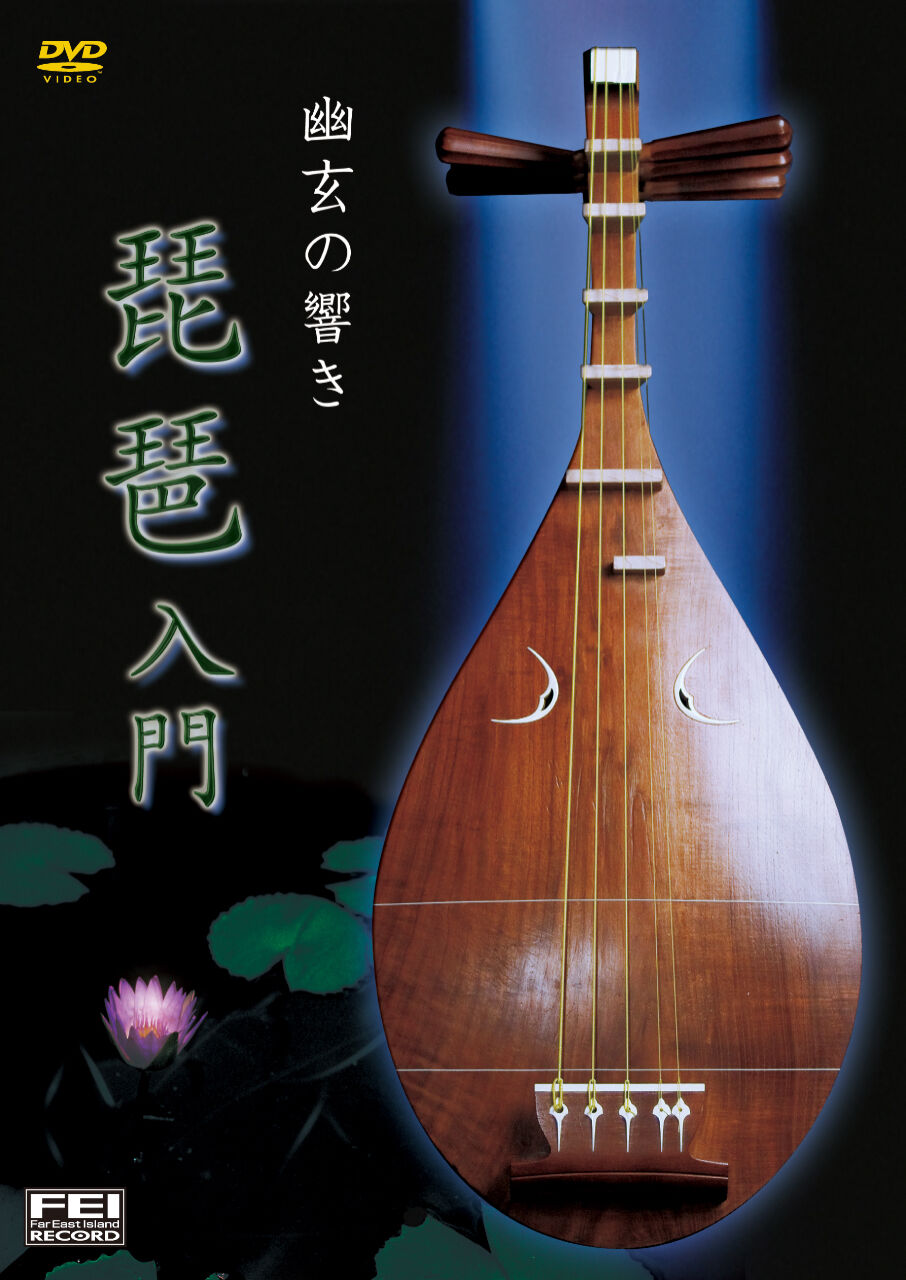

ネットに挙がっている記譜法は、タブ譜として四絃の流派のものに比べ比較的解り易く、作曲家には、こうしたものがある方が使い易いのでしょうね。私は鶴田系の記譜のやり方に更に手を加えて、もう少し現代の演奏者が感覚的に解りやすいように工夫をしています。ちなみに私の教則DVDでは、私のやり方による記譜法を使っています。

ネットに挙がっている記譜法は、タブ譜として四絃の流派のものに比べ比較的解り易く、作曲家には、こうしたものがある方が使い易いのでしょうね。私は鶴田系の記譜のやり方に更に手を加えて、もう少し現代の演奏者が感覚的に解りやすいように工夫をしています。ちなみに私の教則DVDでは、私のやり方による記譜法を使っています。作曲家が作品に琵琶譜を添付する際は、タブラチュア譜として解りやすいように、新しい記号も作ったりしながら、細部を検討してもらうようにしています。先日もドイツにいらっしゃる作曲の師匠 石井紘美先生の作品「HIMOROGI」の琵琶譜について、何度かやり取りを重ねました。是非次世代の琵琶演奏家に挑戦して欲しいですね。

細かな所では指遣いに関して、白抜きと黒塗りで絃を押さえる指を区別している例が多いですが、私はすべて白抜きで書いています。というのも指を指定しないと弾き辛い所は別として、その他部分は場合に応じて、同じポジション、同じフレーズでも色々な指で弾くからです。私は左手の小指まで使いますので、基本的に従来の琵琶の弾き方とは違いますし、握り方も親指をネック裏に置き、浅く握るのやり方と、従来のように、親指をネックから飛び出すようにして深く握る2パターンの握り方を臨機応変に変えています(左下写真参照)。

締め込むには深く握った方が良いし、小指まで使って大きく手を開くには、親指をネック裏側に持ってこないと手が開きませんので、それに伴って前後の指遣いも変わります。私の琵琶はネックが太くなっていて、両方の握り方が使えるような工夫を石田克佳さんがしてくれました。小学生の頃習っていたクラシックギターの指使いが今になって大変役立っていますね。

錦心流などでは第4絃の5柱目を締めこむ時に、中指と薬指を使いますが、鶴田系では人差し指と中指使います。チューニングの仕方自体が違うので、それぞれ次の動きに対応していて、どちらも理にかなっていますが、五絃の錦琵琶は、元々女性用に開発された楽器ですので、指の力をより効率的に使えるように、四絃とは変えたのかもしれません。

私はどちらの流派も経験したので、場に応じて、どちらでも使い分けが出来るようにしています。私の場合チューニングも曲によって変えていますし、臨機応変に指を使えないと、新作を書く時も演奏する時も対応が効きません。また即興演奏などでは、弾き癖に囚われると、浮かんでくるフレーズなどが狭くなり、全体に音楽が小さくなってしまいます。これはギタリストにもよく見られる悪癖で、ジャズ系のプレイヤーはワンパターンに陥らないように、特に気を付けていますね。常に楽器や弾き癖に囚われず、自由に音楽を奏でる為にも、左の指はすべてを自由自在に使えるように心がけています。

私は、弾き語りではない「器楽としての琵琶樂」を標榜して活動しているので、弾き方も今迄の薩摩琵琶には無いテクニックをどんどん使います。ちなみに以前流派に所属していた頃は、私の弾き方を真似る若い方が居て、師匠は「塩高の真似はやめろ」と言っていたそうです。

流派の曲を弾く分には、流派のやり方で充分です。お稽古さえしていれば、記譜もそのままで何の支障もないです。ただ私のように常に新しい作品を作曲して、演奏しようとするのなら、自分が今持っている経験やアイデアを一旦外して、琵琶に対する概念もテクニックも、音楽そのものに対するセンスすらも変えて行くことを辞さない、という姿勢でいないと、次世代のヴィジョンは見えないですね。自分の頭の中だけで何か創っても、これまでの焼き直ししか出て来ません。

楽譜に関しては、海外の方に譜面を渡すこともありますし、以下の動画のように他の楽器で演奏してくれることもありますので、共通言語として五線譜で表記することも必要になって来ます。

楽譜に関しては、海外の方に譜面を渡すこともありますし、以下の動画のように他の楽器で演奏してくれることもありますので、共通言語として五線譜で表記することも必要になって来ます。

よく五線譜では書き表せないという事をよく聞きますが、琵琶譜でも同じように紙の上に音楽を書き表すことは出来ません。特に琵琶譜は演奏時の情報があまり書かれておらず、お稽古で補う事を前提にしたメモ書きのようなものですので、いわゆる楽譜という点で見てみると、強弱も音程もテンポ感も全く書かれていません。つまり同じ流派、もっと言えば同じ先生の下で稽古した人でないと理解が出来ない、かなり狭い強烈にドメスティックなものでしかないという事です。あくまで流派・門下に特化したツールなのです。

琵琶譜を、稽古をしているお仲間の中だけに伝えるものとして考えるのか、それとも世界の音楽人に伝わるようにどんどんと工夫して行くか、それはその人の考え方次第。比較の対象にはならないと思います。楽譜の扱いについては以下の過去記事をご覧ください。

五線譜の風景Ⅱ http://blog.livedoor.jp/rishu_alone/archives/51296358.html

これは2018年に台湾で行われた、琵琶:劉芛華さん

高胡:林正欣さんのリサイタルの様子ですが、拙作の「塔里木旋回舞曲」が取り上げられています。彼女たちは台湾から私の家までやって来て、レクチャーを受けて、少しアレンジも加えて演奏してくれました。五線譜で渡したのですが、勿論書ききれない所もあり、口頭で色々と説明しました。英語と日本語のちゃんぽんでやったのですが、台湾の方は日本で使っている漢字がそのまま通じますので、コミュニケーションがし易いですね。

高胡:林正欣さんのリサイタルの様子ですが、拙作の「塔里木旋回舞曲」が取り上げられています。彼女たちは台湾から私の家までやって来て、レクチャーを受けて、少しアレンジも加えて演奏してくれました。五線譜で渡したのですが、勿論書ききれない所もあり、口頭で色々と説明しました。英語と日本語のちゃんぽんでやったのですが、台湾の方は日本で使っている漢字がそのまま通じますので、コミュニケーションがし易いですね。

私は基本的に作曲家兼琵琶奏者なので、様々な楽器と合奏できる曲を書いています。尺八・笛・筝・笙、ヴァイオリン・フルート、声楽等々、様々な方と演奏する為に毎日旺盛に作曲しているので、記譜法も、必要とあれば五線譜も雅楽譜も使い、演奏テクニックもどんどんと開発しています。お陰様で主だった曲は既に40曲以上配信にてリリースしています。しかし琵琶では、新作をあまり作らないし、やらないせいか、琵琶人は皆、大変保守的ですね。

こんな調子で私はやっていますので、当然記譜法もそれに対応して変化しているという訳です。私の琵琶は、柱も6柱目があります(上記写真)ので、第5柱目を締めこんだ「6」と第6柱目の音を混同しないように書き方を工夫しています。曲によっては、あえて洋楽のリズム譜を書き足すこともあれば、洋楽の記号も必要とあればどんどん使います。大陸由来の漢字と、日本で開発されたひらがな、カタカナを混ぜて書く日本語と同じです。常に音楽優先で、演奏に支障の無いよう、必要とあれば新たな記号も創作してどんどんと取り入れて行きます。ネット配信で世界の方が私の曲を聴いてくれる時代ですから、自分の流派や教室の生徒さんしか判らない様な記譜法は、私には考えられません。

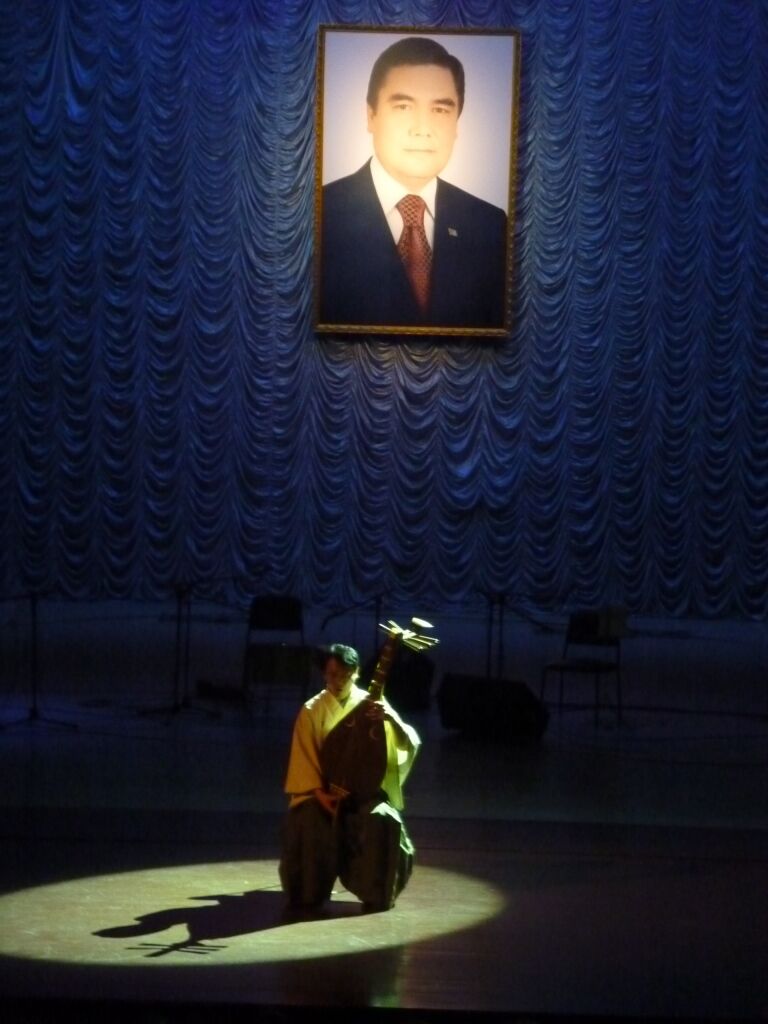

上記の写真は、ウズベキスタンの首都タシュケントにあるイルホム劇場にて、拙作「まろばし~尺八と琵琶の為に」を上演した際のリハーサル風景ですが、同劇場の音楽監督であり、今はヨーロッパで活躍する作曲家 アルチョム・キムさんにアレンジをしてもらって、尺八パートを現地の笛ネイに置き換え、更にバックに小編成のオーケストラを付けて上演しました。こういう活動をしたいのであれば、五線譜は共通言語として必須です。そしてそこにどう琵琶のニュアンスを入れて、伝えることが出来るかが腕の見せ所です。また現地の方は皆ロシア語が標準でしたが、リハーサルでのやり取りは、お互いの共通言語として英語でやりました。

結局自分がどういう考え方で琵琶に接して扱っているかが、譜面にも現れます。全ては音楽の為に、素晴らしい音楽を創るために楽譜はあるので、理念も無く従来の慣習にただ拘っていたら、世の変化に沿う事が出来ず、リスナーは時代と共に離れて行きます。そういう精神は音楽の総てに渡って出て来ます。武満さんの譜面も図形ですし、石井紘美先生の譜面も図形譜と琵琶譜、そして五線譜の3種混交で書かれています。譜面の書き方は自由でいい。情報が伝われば良いのです。伝えるべくは、琵琶樂の表面の形ではなく、その核心です。私は時代と共に在ってこそ、音楽はそこに命が宿ると考えますので、出来ることはどんどんとやろうと思っています。

かつて明治時代に薩摩琵琶で初めて成立した流派、錦心流を創始した永田錦心は「これからは洋楽を学んだ人に新しい琵琶樂を創って欲しい」と、熱い言葉を持って琵琶新聞に書き残したそうですが、永田錦心なら譜面に関してもどんどんと改良していったでしょうね。

全ては、琵琶樂の為に。