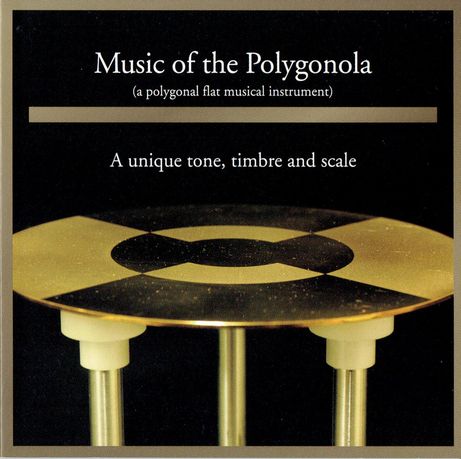

ここ数年関わってきた、二次元の音色を奏でるポリゴノーラという打楽器を使ったCDが完成しました。

ポリゴノーラは広島大学の櫻井直樹教授が研究開発し、一昨年近江楽堂にて演奏とレクチャーをやったのですが、昨年の6月にサウンドシティースタジオにてレコーディングをしたものが、やっとCDとなって届きました。

3年ほど前に、櫻井教授の妹でパフォーマーの櫻井真樹子さんから「面白い楽器が出来上がった」と声をかけられ、私と灰野敬二さんと櫻井さんの3人で会って話をしたところ、だんだんと事が展開し、櫻井教授を中心に演奏会に向けて「コア・メンバーズ」が結成されました。何度もミーティングを重ねて、あれやこれやと議論と改良を重ねながら楽器としての熟成がなされ、演奏会そしてCD化へと至ったのです。

ポリゴノーラHP http://www.oto-circle.jp/

(CD購入希望の方はこのHPからお問い合わせ下さい)

コア・メンバー一覧

櫻井直樹 ポリゴノーラ開発者 物理学者

高橋悠治 音楽家

小沼純一 音楽評論家

薦田治子 音楽学者

一ノ瀬トニカ 作曲家

神田佳子 打楽器奏者

稲野珠緒 打楽器奏者

塩高和之 琵琶奏者

灰野敬二 音楽家

田中黎山 尺八奏者

櫻井真樹子 音楽家

こちらは、昨年近江楽堂での演奏の模様。今回のCDにもこのトリオ「三倍音」によるインプロビゼーションが収録されました。昨年の12月には「三倍音」のライブがキッドアイラックアートホールにて行われ、かなりアジアンな雰囲気を持つ前衛音楽が響いたのが面白かったです。こういうサウンドは他には無いので是非またやりたいですね。

新たな音楽を創り出してゆくのは面白い。とにかくワクワクするのです。私は琵琶を文化として、世の中の多くの関わりの中で捉えているので、演奏・作曲というだけでなく、常に色んな方向から声がかかります。レクチャーが多いのもそのためでしょうね。私自身がいつも琵琶の可能性をもっと広げたいと願い、また新たな音楽を創って行くことに喜びを感じているので、こんな試みはこれからもずっと続いてゆく事と思います。どんどんと挑戦したいですね。

音楽は音楽だけで成り立ってはいません。常に社会、そして人間があってこそ生まれ出るものというところを忘れたら、すでに音楽ではないと思っています。だから何か一つの形やスタイルに閉じ込め、予定調和の形を取ることは私には考えられません。流派というものがあるのならなおさら時代と共に変化してこそ流派だと思っています。これは企業なども同じですね。創業者の志を受け継ぎ、時代と共に変化してゆくからこそ続いてゆくという事です。芸術活動をしていれば、興味のアンテナは無限に広がって行って行くものだ思うのですがね。まあ人それぞれということでしょうね・・?。

レコーディングの様子 於:サウンドシティースタジオ

レコーディングの様子 於:サウンドシティースタジオ

ポリゴノーラは「倍音」の楽器ですので、同じく独自の倍音が持っている琵琶との共演は面白くないはずがないのです。加えて現代のリスナーはとても倍音についての関心が高い方が多い。こうした活動を通して、琵琶にも新しい視線が向けられると良いですね。全く新しいアプローチで琵琶を操る人が出てきたら面白いと思います。

私のところには琵琶の音色が持っている、豊かで独自の響きの「世界」を聞きたいという声がいつも聞こえてきます。リスナーが聞きたいのはけっして「うた」では無いのです。音色なのです。琵琶をお稽古した人は皆さん「うた」をメインにして「うた」を聞かせようとして、琵琶を伴奏でしか弾こうとしませんが、それは完全に世の中の需要とずれていると思えてしょうがない。この事実は琵琶人がはっきりと認識すべき事ではないでしょうか。

歴史を見れば「うた」は琵琶楽にとって重要な事は明らかです。しかし現代日本の社会は過去の文化から断絶してしまっている。そういう状況の中で「琵琶とはこういうものだ」「これでなくては琵琶ではない」というような押し付けをやっても、「興味の無い奴は聞かなくていい」と排他主義のごとく言い放っているようにしか、私には聞こえません。次世代に琵琶の音を響かせる為にも、リスナーの声にもっと耳を傾けなくては!!

これからは世の中自体が新らしい哲学を必要としている時代。誰もが世界とつながり、自由に連絡が取れ、仕事の対象範囲も世界に広がっている。人間とテクノロジーとの共存が既に普通になって、ジェンダーフリーもどんどんと進み、人間のあり方そのものが大きく変化している。「男はこうあるべき「女はこうあるべき」なんていう価値観ももう全く変わってきているのです。そういう中で次の社会の感性をリードするのは芸術家ではないでしょうか。新しい世界を創造し示す事は、古い歴史を持つ琵琶こそ、その役目があるように思えてなりません。

人間は時代と共に生きざるを得ないし、音楽もまたしかり。時代に背を向けたものは必ず滅びるのです。

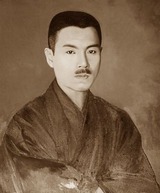

明治という新しい時代に、永田錦心は新しい感性とスタイルを打ちたて、多くの人に支持され、現代琵琶楽の祖となりました。鶴田錦史は昭和の激動の時代に、世界へと活動を広げ、琵琶の可能性を大きく飛躍させました。次は我々が新たな時代の新たな琵琶楽を創る時です。

先人の形をなぞる事に固執して、先人の志を見失ってはいけない。幸い永田錦心は多くの言葉を残しています。是非琵琶人はその言葉を噛みしめて欲しい。目の前の因習を乗り越えて新しい琵琶楽を打ち立てた永田錦心の志は今こそ、必要なのです。

次の時代の音色をぜひとも高らかに響かせて欲しいものです。