やっと秋らしくなってまいりました。体も楽になりますね。世の中は相変わらず激動していますが、この所書いているように、私個人としても、この秋は一つの時代の区切りのような気分があり、年明けから次の時代が始まるような転機の時期を感じています。

1stアルバム「Orientaleyes」2002年リリース

1stアルバム「Orientaleyes」2002年リリース

先日は次の10thアルバムのレコーディングを一部やりました。今回は1stアルバム「Orientaleyes」に先祖帰りしたみたいな雰囲気で、タイトルは「AYUNOKAZE」になる予定です。タイトル曲「東風(あゆのかぜ)」は薩摩琵琶の独奏曲で、これから「風の宴」と共に重要なレパートリーになって行くだろうと思っている曲です。全体はほぼインストアルバムになりますが、1曲だけ、Msの保多由子先生に歌ってもらっている「Voices」という曲があります。勿論バリバリの現代曲で琵琶唄のようなものとは全く違い、何だか1stアルバムの「太陽と戦慄~第二章」に対応するかのような楽曲です。後、2006年リリースの4thアルバム「流沙の琵琶」に収録されている「凍れる月」という曲を時々能の津村禮次郎先生の舞も入れたりしてやっていましたが、そのモチーフと雰囲気を様々な形にして、第二章、第三章、第四章と組曲のように創りましたので、今回はそれら収録することが出来ました。

この「凍れる月」の元となったのは、マイルス・デイビスのアルバム「Kind Of Blue」に収録されている「Blue in Green」という曲です(Blueは憂鬱、Green は嫉妬、または空と海という解釈もあるようです)。私はこの曲を聴くといつも都会の静寂や孤独を感じます。大自然の中でのそれではなく、東京そしてNYという都会に深く広く漂っている、温かみの無い無機質な静けさや、人も物も溢れた中での阻害されたような孤独で、あくまで都会の中で感じる感情です。私はこの曲を高校生の時に聴いて以来、この雰囲気と感性に何か惹きつけられるものがあり、東京に出て来る前からこういう曲を創りたいとずっと思っていました。それを琵琶を手にしてから自分なりに実現して行きました。初期では「まろばし」「in a sailent way」「太陽と戦慄~第二章」「二つの月」「鎮める月」辺りが、このキーワードを元に作曲したものです。また私の作品ではないですが、作曲の師である石井紘美先生の「HIMOROGI Ⅰ」も同じ感性を少し感じます。そして今回同根から発生し,自分なりに少し幻想的な雰囲気や抽象性も加味した「凍れる月」を第四章まで書き足し、それらを収録出来たことは、とても嬉しく、こんな所が20年前の1stアルバムが甦る要因となっています。

とにかく今の私の音楽として一つの形に出来たことを嬉しく思いますね。そして20年前に「Orientaleyes」で表した私独自の世界観が20年を経て洗練されて(多少かもしれませんが)新たな形で、再び姿を成したという気分もしています。ただ琵琶=弾き語りと考えている人にはもう付いて来れない所迄来てしまったのかもしれないですね。

これ迄の活動を振り返ると、確かにターニングポイントというのがあって、今またその時が来ていると思えるのです。琵琶で演奏活動を始めた頃、アルバムを出し始めた頃、活動内容がしっかりと定着してきた頃。樂琵琶も弾き出した頃、それぞれがターニングポイントでした。大体5年から10年の間にターニングポイントが来ますね。色んな事もありましたが、そんな過程を経て、本来自分がやろうとしていた音楽の姿に少しづつ近づいて来た事が、本当に嬉しく感じています。活動内容もだんだん整理されてきて、自分が本来やりたい事が実現して来た事もここ1、2年程よく感じます。この流れは6,7年程前から少しづつ手ごたえのようなものを感じていて、8thアルバムでVnと琵琶による「二つの月」が完成収録出来た事で、先ずは最初の手ごたえがあり、ここ1年位でそれが確信に変わってきました。

それともう一つ、ここ10年位で私の曲を台湾の音楽家が演奏会で取り上げてくれてくれるようになったのも手ごたえの一つです。以前も劉芛華さんのリサイタルの動画などを載せましたが、先週もジュリアード音楽院の卒業生たちによる台湾でのサロンコンサートで演奏されました。

https://www.facebook.com/share/v/JA9AkZxFPD7ToCDU/

自分の作品が色々な方に演奏してもらえるようになったことは本当に嬉しいし、配信でも海外の方に沢山聴いてもらっています。琵琶を手にした時から、日本という小さな枠の中に納まりたくないという想いがあったので、20年かけて自分自身だけでなく作曲作品も飛び出て行くようになって、一つの段階に達した感じがしています。

後は歌に関してですね。色々やって来ましたが、やはり私は歌う人ではないのです。8thアルバムで「壇ノ浦」の弾き語りを入れ、それを弾き語りの最期にしようと思っていましたが、あれからもう7年ほど経って、もう弾き語りをやるのは毎月の琵琶樂人倶楽部で年に一・二度やる程度で、外の演奏会でやるのも、本当に年に一度がいい所ですね。私はどこまでも演奏で聴かせたいのです。

歌や語りに関しては、琵琶を手にしてから、弾き語りをしなければならないという強迫観念と、その部分で負けたくないという気持ちでやってきたというのが正直なところで、好きでやっていた訳ではないので、もうそんな所も卒業して、歌の曲はなるべく歌手にお任せしたいと思っています。

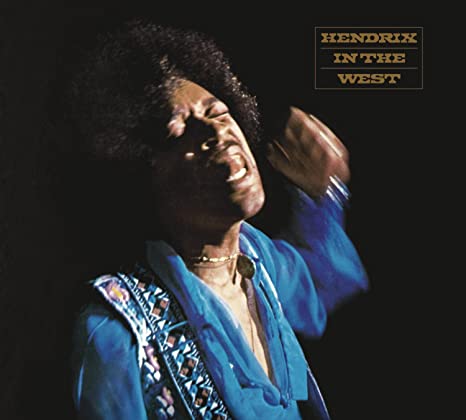

私はジャンル関係なく歌自体はとても好きで、このブログでも色々と取り上げていますが、弾き語りという形はどうにも馴染めないのです。ボブ・ディランやジョン・レノンは、私の中では詩を音楽に乗せて表現するアーティストであり、決して歌手でもギタリストでもないという認識なんです。歌うのなら徹底して歌って欲しいし、弾くのなら歌に逃げたりせずに弾く事で最後迄演奏でしっかり自分の言いたい事を表現して欲しいのです。私の好きな音楽家で歌もうたうという方はほとんど居ません。例外はジミヘンくらいでしょうか。だから弾き語りの琵琶演奏は私の音楽にはほとんどありません。琵琶が歌や語りの伴奏ではなく、琵琶と歌が対等に音楽を創って行く形を創って行ったらよいと思います。先月、能管と日舞と私でやった「秋月賦」はそれがとても良いバンランスで出来ましたので、来年はそんなスタイルの楽曲に挑戦する機会もあるかもしれません。それと以前創って初演だけして終わっている「四季を寿ぐ歌~Ms・龍笛・笙・樂琵琶による」もぜひ再演収録してみたいとも思っています。

私はジャンル関係なく歌自体はとても好きで、このブログでも色々と取り上げていますが、弾き語りという形はどうにも馴染めないのです。ボブ・ディランやジョン・レノンは、私の中では詩を音楽に乗せて表現するアーティストであり、決して歌手でもギタリストでもないという認識なんです。歌うのなら徹底して歌って欲しいし、弾くのなら歌に逃げたりせずに弾く事で最後迄演奏でしっかり自分の言いたい事を表現して欲しいのです。私の好きな音楽家で歌もうたうという方はほとんど居ません。例外はジミヘンくらいでしょうか。だから弾き語りの琵琶演奏は私の音楽にはほとんどありません。琵琶が歌や語りの伴奏ではなく、琵琶と歌が対等に音楽を創って行く形を創って行ったらよいと思います。先月、能管と日舞と私でやった「秋月賦」はそれがとても良いバンランスで出来ましたので、来年はそんなスタイルの楽曲に挑戦する機会もあるかもしれません。それと以前創って初演だけして終わっている「四季を寿ぐ歌~Ms・龍笛・笙・樂琵琶による」もぜひ再演収録してみたいとも思っています。

人間年を重ねて行けば、自分に無理のある事はだんだん出来なくなるし、やらなくなるものです。だから年を経るごとに色んな枝葉が取れて、自分の音楽が明確になってくる。私は今やっとそんな感じになってきました。私は今、自分の音楽をどんどん創り遺して行きたいという気持ちが強くなりました。演奏家活動では、最初から一貫して自分の作曲したものをどこでも演奏して来ましたが、更に自分が本来やるべきものをやれるように、仕事も選択整理して、更に作品を創り、自分の歩みたい道を歩んで行きたいですね。

これからもまた楽しみますよ。