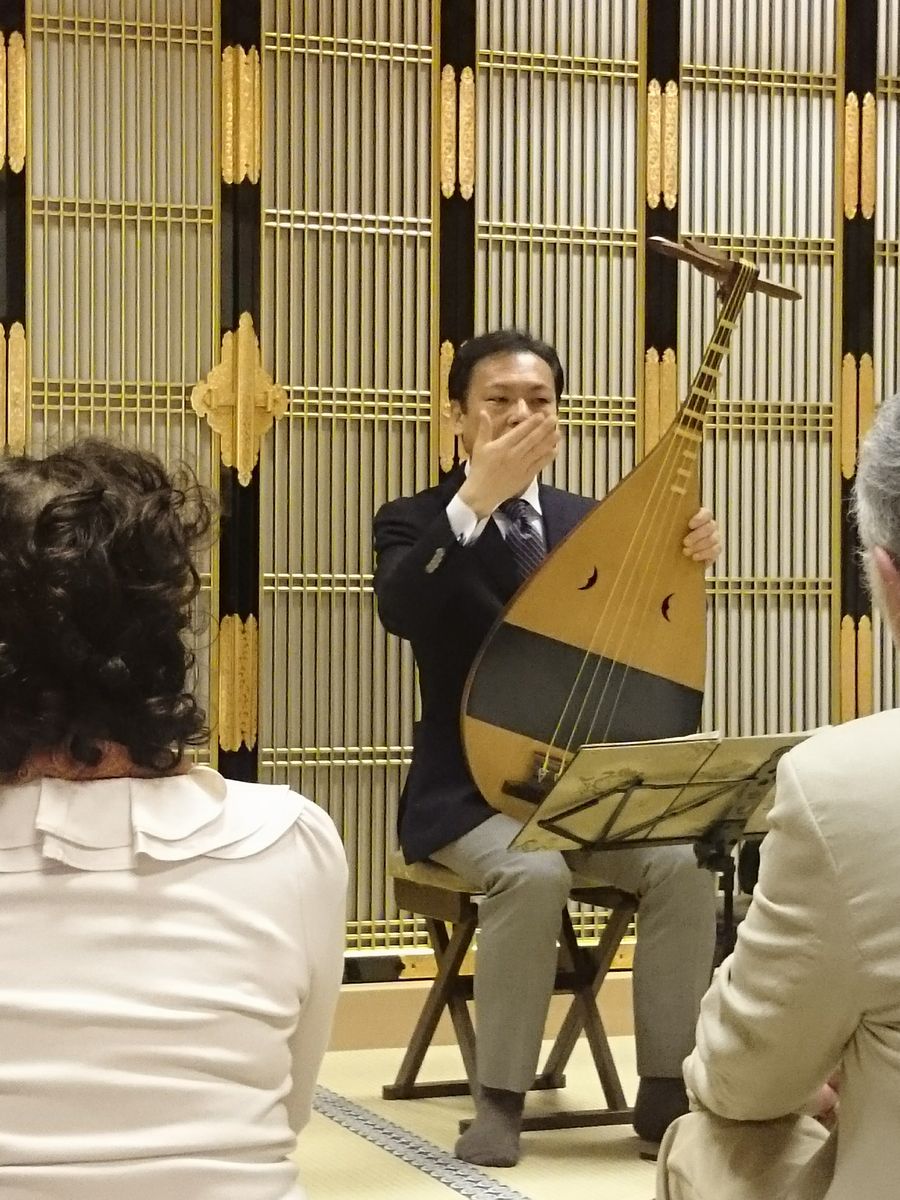

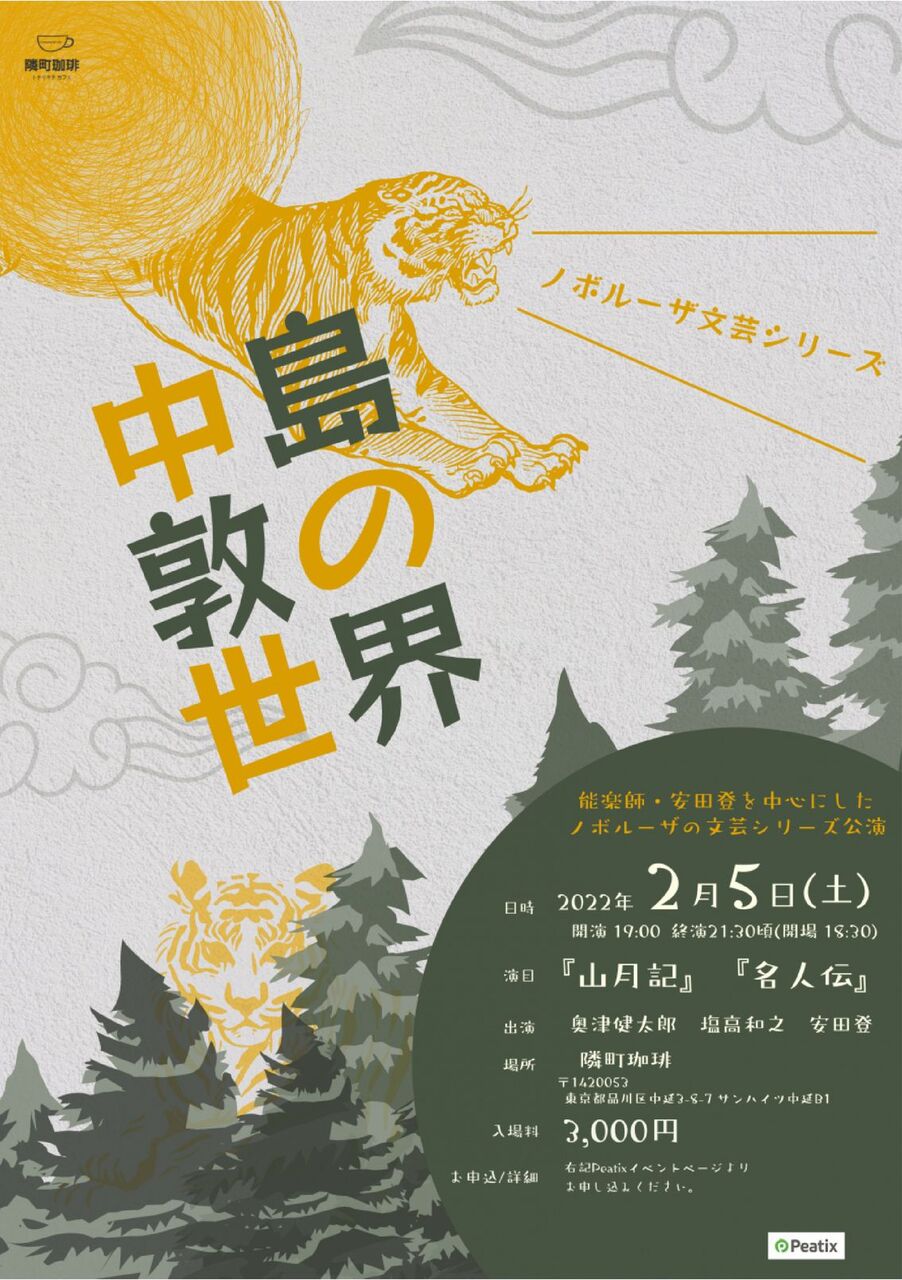

先日、隣町珈琲にて、能楽師の安田登先生、狂言師の奥津健太郎先生と私とで、「中島敦の世界」をやって来ました。久しぶりに「山月記」をやりましたが、なかなかいい感じで出来ました。私が常に書いている「語りと琵琶を分けるスタイル」の実現としては、もう申し分のない語り手が二人もいる訳ですから、言うことはないですね。秋には素晴らしい朗読家である櫛部妙有さんとの会もいくつか予定しています。出来れば若手の語り手の方とも組んでみたいと思っていますが、今の所なかなか巡り合わないですね。

先日、隣町珈琲にて、能楽師の安田登先生、狂言師の奥津健太郎先生と私とで、「中島敦の世界」をやって来ました。久しぶりに「山月記」をやりましたが、なかなかいい感じで出来ました。私が常に書いている「語りと琵琶を分けるスタイル」の実現としては、もう申し分のない語り手が二人もいる訳ですから、言うことはないですね。秋には素晴らしい朗読家である櫛部妙有さんとの会もいくつか予定しています。出来れば若手の語り手の方とも組んでみたいと思っていますが、今の所なかなか巡り合わないですね。

公演後に、邦楽の稽古を楽しんでいる方から声をかけて頂きまして、稽古について色んなお話を伺いました。これ迄も教えるという事については色んなことを書いてきましたが、昨年より私が生徒に琵琶を教える事をしだしたので、ちょっとばかりお話してきました。

私は小学生の頃からギター教室に通ったりしていて、お稽古はずっと何かしらやっていましたが、琵琶に関しても作曲に関しても、どの先生も好きなようにさせてくれる方ばかりでした。だから稽古に関しては疑問を持ったり、伸び悩みがあったりしたことはないのですが、今の琵琶の稽古はどうなっているんでしょうね。

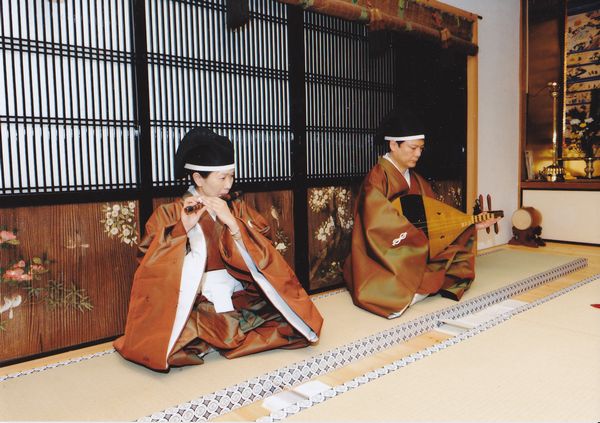

私は琵琶を習うというのは、技術というよりは日本の感性、つまり伝統文化を習うものと捉えています。薩摩琵琶がちょっと弾けても、源氏物語はあまり知らない、万葉集も雅楽も能もよく知らないというのでは、せっかく長い歴史を経て伝えられた琵琶も深く鳴り響きません。新しい事をやるのは大いに結構ですが、その為にも琵琶が辿って来た長い長い道のりに対し、尊敬の念を持って欲しいものです。教える先生も、琵琶を教える以上、古典にある程度精通していて当たり前でしょう。私が最初に琵琶を習った高田栄水先生は、それはそれは古典文学や音楽に詳しい方でした。私が習った当時既に90歳で、明治生まれの方でしたので、明治に誕生した薩摩琵琶がどのように変遷してきたか、実体験を色々と聞かせてもらいました。毎回の稽古では、先生のそういった古典芸能のお話を聞くのが楽しみでした。

日本の文化に於いて師というのは、先生、いわゆるティーチャーとは違うと安田登先生に教えてもらいました。師とはその道に精進している先達であり、古典を体現して、終わりなき道をずっと進んでいる存在。弟子になるとは、そういう先達に続いて就くといえば解り易いでしょうか。

私はまだ教えるという事は始めたばかりで何とも言えませんが、この道で生きて行く弟子を取るというのなら師匠も弟子も生半可ではいられません。先ず師匠自体がその道で生業として生きていなくてはお話になりませんし、知識も経験も器も芸術性も兼ね備えた先達として精進しているようでなければ弟子は取れません。安田先生のお話を聞いているだけでも、能における玄人さんの稽古はすさまじいものがあります。今琵琶の世界にそんな「師」はどれだけ居るのでしょうね。

しかしお稽古を楽しんでやっている会であれば、のんびり楽しくやるのが良いかと思います。ただ教育が一つの価値観やセンスを押し付け、色に染めるかのようになってしまわないように、常に目を開かせ得るようなものであって欲しいですね。

私は今8人程の方に教えているのですが、先ず最初に「短歌を作ってみよう」という課題を出します。それは日本文化が短歌(和歌)に集約され、そこから日本独自の音楽や文学になって日本の感性が創られていったと思うからです。以前もアメリカ帰りのフルート奏者に新古今和歌集を勧めた所、熱心に読みだして雅楽も習いに行きだした方がいました。

琵琶の弾き方は勿論教えるのですが、「日本文化」が判らないと、ギターの代用品にしかならならず、いくら壇ノ浦や敦盛を表面的になぞる事が出来たとしても、そこに日本独自の感性が伴わないのでは、外国人が物真似しているのとほとんど変わらないからです。

現代日本人は自国の古典文学は一切読まない代わりに、外国の文学音楽にはよく接していて、源氏物語や平家物語は読んだことないけれど、したり顔でフランス文学やオペラやジャズの蘊蓄を語るような人は沢山居ます。インドやアラブ、アフリカ、ラテン文化等に詳しい人も沢山居ますね。それぞれ皆さん楽しそうで良いと思うのですが、先ずは自分の足元にある文化を知らずして外国ものを語られても、ただの「かぶれ者」のようにしか見えません。

以前とある大学で琵琶を通した日本の歴史を講義したことがあるのですが、当日は留学生も来るので、英文科の先生が通訳しながらやるとこになっていました。私も通訳しやすいように区切りを考えながら話していたところ、途中で「鎌倉と室町はどっちが先でしたっけ」なんて声が聴こえてきて、結局通訳者が日本の歴史の事が全く分からず通訳が出来なくなってしまった事がありました。あんなに情けなく思ったことはなかったですね。最高学府に於いてあの調子では。

英語が喋れても、自国の文化が基本的に解っていなければ英語圏の文化に取り込まれて同化させられて行くだけです。以前はジャズメンもクラシックの方も皆本場に行って、その国の言葉をしゃべり、お仲間に入れてもらって「俺は一流の仲間入りをした」と喜んでいる方が多かったですが、私はそういう人に対し大いなる違和感しか感じません。

自分の生まれ育った文化に誇りを持てない人間がどうして他国の文化を学ぶ事が出来るのでしょう。日本の感性を持って海外の文化に目を向け、そこから学んだものから新たなものを創造しようとしなければ、正にまんまと同化政策にはまったようなものです。古代の日本は大陸から様々なものを学びましたが、そこからひらがなもカタカナも創り出し、そして他のどこにもない文学も音楽も芸能も創りあげ、日本独自の感性を築き上げてきました。日本にかつてあった熱い志や矜持やエネルギーはどこに行ってしまったのでしょう。

私はこれから何をどう教えて行くか、考えなければいけませんね。自分ではこの道で生きて行っているつもりですが、師としてどうなのかは自分では判りません。まだ道程は遠いのです。