トルクメニスタンの首都アシュカバッドの日の出

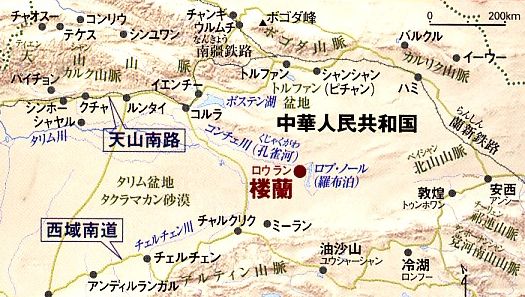

スウェン・ヘディンの「さまよえる湖」を久しぶりに読み返しました。ヘディンはスウェーデン人の地理学者。この本は新疆ウイグル自治区のロプ・ノール地域に、場所を変えて出現するという湖を目指し古代シルクロードを辿る有名な紀行文なのですが、研究者らしい視点で書かれているので、情景が手に取るように解り、まるで自分が旅をしているような気分になります。淡々と描かれているのですが、やっぱり実体験に基づく文章というのは、余計な脚色が無く、迫るものがありますね。

私は以前にもちょっとだけ書いたことがありましたが、とにかく子供のころからシルクロードと名の付くものは何でも好きで、本や音楽を常にあさっていました。思えば今、琵琶を生業とし、その中でも樂琵琶を弾いているというのは、私にとって至極当然の事なのです。

この本の舞台ロプノールは、現在中国の核の実験場として40回以上に渡り破壊され、ヘディンが辿った所ももう無いのかもしれません。残念ですがこれが現実です。かつてのオアシスも、戦乱で破壊されたり、水が無くなって廃棄されたり…歴史というものは無情なものです。中央アジアに限らず地続きの所では、太古の昔より、強いものが支配するという不文律がずっと続いています。これが世界のそして人間の姿なのです。(私は政治のことをここで論じるつもりが無いので、現代の事情に興味のある方は独自に調べていただきたい)チンギスハーンなども、その武力による制圧は壮絶を極め、やられた方からすると、悪魔のような存在に思えた事でしょう。またチンギスハーンの時代は結婚式の行列を襲って、花嫁を略奪してしまうなんていうことが日常のようにあったそうです(つい最近まであったという話もあります)。強いものだけが生きて行けるという概念は、「情」が常に先に来る安全な島国日本の我々には想像もつかないです。人間は力による支配という時代を乗り越えられないのだろうか・・・。それとも力による支配の方が理にかなっているのか??

ウイグル族の写真。ネットで拾ったものなので、注意があればすぐ削除します

ウイグル民族の暮す地域は東トルキスタンといって、全体にトルコ文化の影響が強く、地域によってはコーカソイド(白人)系の人も多く居ます。宗教はイスラム教。歌踊り等民俗芸能が盛んで、特に踊りはウスーリといって、色々なタイプのウスーリが今でも盛んなようです。以前シルクロードコンサートツアーの所でも書いたと思いますが、中央アジアでは歌と踊りと演奏は常にセットなのです。リズミックで本当に聞いていると踊り出したくなるような音楽で、メロディーは何とも懐かしい感じがします。2009年にウズベキスタンのタシュケントでやったコンサートでは、奄美島唄と現地の民謡歌手の共演をやりましたが、奄美の三線一艇で、歌の掛け合いが実にぴったりとはまりました。やはりどこか続いているものがあるのでしょうね。我々現代日本人はきっと何かを忘れているのです。

またシルクロードは色彩の宝庫でもあります。サマルカンドブルーは大変有名ですが、ウイグルの民族衣装も鮮やかで魅力的です。特に赤と青が印象的です。鉱物資源の豊富な地域ですので、鉱物などからあの顔料が取れるのかもしれないですね。ちなみにここにはタリム河があり、その水がさまよえる湖を作り出すのです。拙作「塔里土旋回舞曲」はこの辺りの雰囲気を自分なりにイメージして作りました。次のCDには収録する予定です。

色々な変遷の中で民族としての音楽がずっと伝えられているという事は、実にすばらしいと思います。日本に於いて民族音楽といえば邦楽ですが、日本は明治に一つの断絶があり、学校教育では邦楽を教えず洋楽一辺倒になってしまい、また第二次大戦後にも大きな断絶がありましたので、邦楽を民族音楽と捉えるにはちょっと違和感を感じます。どの国でも今では西洋化が進んでいますが、私の知る限り、学校教育に於いて100年以上に渡って洋楽のみを教え、自国の音楽を教えない国は日本だけです。音楽教育に関しては、はっきりと日本は間違っていたと思っています。今では学校でヒップホップダンスを教えているというのですから・・・?皆様はどう思いますか?。

色々な変遷の中で民族としての音楽がずっと伝えられているという事は、実にすばらしいと思います。日本に於いて民族音楽といえば邦楽ですが、日本は明治に一つの断絶があり、学校教育では邦楽を教えず洋楽一辺倒になってしまい、また第二次大戦後にも大きな断絶がありましたので、邦楽を民族音楽と捉えるにはちょっと違和感を感じます。どの国でも今では西洋化が進んでいますが、私の知る限り、学校教育に於いて100年以上に渡って洋楽のみを教え、自国の音楽を教えない国は日本だけです。音楽教育に関しては、はっきりと日本は間違っていたと思っています。今では学校でヒップホップダンスを教えているというのですから・・・?皆様はどう思いますか?。

歌謡曲や演歌は、外国人からするとかなり日本的に聞こえるようですが、そこにはもう邦楽器は無く、平家物語や源氏物語の古典文学も無く、民族としての記憶がそこにはほとんど無い。それは古から続く民族の音楽ではなく、現代日本の風俗としての音楽でしかないのです。また津軽三味線や太鼓等は確かに昔から日本にあった楽器ですが、その音楽は最近のものです。いずれも昭和、それも戦後以降の成立です。いつも書いている薩摩琵琶の変遷も含め、色々考えさせられますね。

アゼルバイジャンの首都バクーのバクー国立音楽院での日本音楽セミナーにて

シルクロードの国々では、民族の音楽は専門の音楽学校があるし、そこを出ればそれなりに食べていける位に国民から支持されている、という話を現地の音楽家から聞きました。日本のように社会と隔絶した特殊なものではなく、古くから続く民族の音楽や歌踊りは日常なのです。こういう所が日本とは全く違いますね。

私は民俗音楽という視点で琵琶を弾いている訳ではありません。民族音楽には人一倍関心がありますので、民俗音楽を土台としながらも、もっと洗練の方向を向いて、あくまで世界という舞台で聴いてもらえる音楽でありたいと思っています。ただシルクロードの国々での民俗音楽と、現在の邦楽では、全くその在り方が違うという事だけははっきりと感じます。

2009年のシルクロードコンサートツアーメンバーと。ウズベキスタンの首都タシュケント旧市街のモスク前にて

2009年のシルクロードコンサートツアーメンバーと。ウズベキスタンの首都タシュケント旧市街のモスク前にて

シルクロードの本や音楽に触れていると、とにかく雄大な自然と、長く深く厳しい人間の歴史を感じます。様々な民族が共存し、時に戦い、変遷してきた中で人々が旺盛なエネルギーを発し、生き、文化を育んで行った姿こそシルクロードそのものであり、それは私に生きる活力を与えてくれます。日本に暮していると、ともすると小さな集団や村の中に思考や視野が限定され、狭まってしまいがちですが、シルクロードに触れる事で私は大きな視野と雄大なロマンを取り戻すことが出来ます。人が日々を生きるために本当に必要なものは何か、何が虚構で、何が真実なのか、シルクロード行き交った人間の轍を通して感じることが出来るのです。

シルクロードへの興味は尽きませんね。